具体描述

编辑推荐

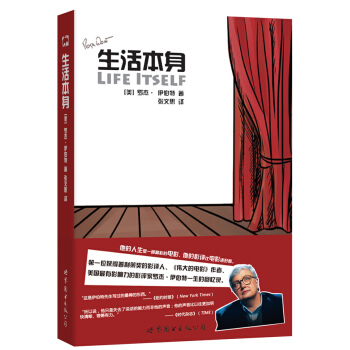

伊伯特真诚坦率地回顾了个人经历中的一切:他的爱情、他的失败、他的困扰;他为了从酗酒症中康复过来所做的努力;他的婚姻和他的爱妻——查兹;他的政治观以及他的信仰。他写了自己任职于《芝加哥太阳报》的岁月,他那形形色色的报界好友以及与吉恩·西斯科尔合作共事所带来的一生的转变。他回忆了与很多老朋友之间的情谊:斯塔兹·特克尔、迈克·罗伊科、奥普拉·温弗瑞和拉斯·梅耶(伊伯特还为后者写了《飞跃美人谷》的剧本以及为性手枪乐队创作的、后来不幸夭折的电影剧本)。他还将自己对很多电影明星和电影导演的观察与理解分享给大家,比如约翰·韦恩(John Wayne)、沃纳·赫尔佐格(Werner Herzog)和马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)。《生活本身》不仅仅是一本个人化的回忆录,它充满伊伯特一贯的深刻见解、诙谐的机智以及敏锐的洞察力,而这些正是他的读者们多年来所深爱的——而且它是一次对生活本身的窥探,如此非凡、温情又令人倍受启发。

内容简介

罗杰·伊伯特是我们这个时代著名的电影评论家是第1个获得普利策奖获的影评人。这是他一生的回忆录,他坦承了关于自己的一切,包括童年轶事、对电影明星和导演的采访、有趣而感人的校园故事以及能引发回忆的旅途见闻,这些优美的随笔是由一个机智聪慧、头脑清醒、擅长讲故事同时又极富浪漫情怀的人写就。作者简介

罗杰·伊伯特,美国最富盛名的影评人,第一位获得普利策奖的影评家,是好莱坞星光大道上唯一一个获得星形奖章的影评人。伊伯特的电影评论在美国和全球被超过200家报纸发表。他撰写了超过15本书,包括他的电影年鉴。如《伟大的电影》(Great Movies)系列,列出他认为有史以来最重要的电影。他创办了以自己名字命名的 “罗杰·伊伯特最受忽视电影节”(Roger Ebert's Overlooked Film Festival)。2007年,伊伯特被《福布斯》杂志评为美国最有影响的评论家。2013年4月4日罗杰·伊伯特因癌症复发,在芝加哥去世,享年70岁。精彩书评

★“我和米歇尔(奥巴马夫人)听到罗杰·伊伯特过世的消息很难过。对于我们这一代美国人,尤其是芝加哥人,罗杰就是电影。”——美国总统 奥巴马

★“罗杰·伊伯特的逝世对电影文化和电影评论是一个不可估量的损失,对我自己来说也是。他对我的每一句评论都是珍贵的。在我事业低潮的时候,他给过我鼓励和支持。”

——著名导演 马丁·斯科塞斯

★“伊伯特的文字比‘大拇指’要深刻得多,他如此热爱电影,他的评论让很多电影找到了观众。”

——著名导演 史蒂文·斯皮尔伯格

★“这是伊伯特先生写过的超级棒的东西。”

——詹内特·麦斯琳(Janet Maslin),《纽约时报》(New York Times)

★“一个在字句与章节间充满美丽的断音的回忆录。”

——洛杉矶时报书评(Los Angeles Times Review)

★“所以说,他只是失去了说话的能力而非他的声音;他的声音比以往更加明快清晰、铿锵有力。”

——《时代杂志》(Time)

★“坦诚而富有魅力”

——《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)

★“一部尖锐的、自白式的回忆录……我们可以将它一口气读完。”

——《观察者》(Observer)(英国)

★“一本美丽的书。”

——《芝加哥论坛报》(Chicago Tribune)

★“一部杰作。”

——《纽约客》(The New Yorker)

目录

我的回忆第一章 华盛顿东街410号

第二章 我的先人

第三章 我家老爷子

第四章 我的妈妈

第五章 圣玛丽小学

第六章 悠悠球玩家蛋蛋

第七章 夏天

第八章 车子、桌子、打包或堂吃

第九章 黑子

第十章 我的神职

第十一章 在报社的日子

第十二章 高中

第十三章 大学

第十四章 《伊利诺伊学生日报》

第十五章 我的好莱坞之行

第十六章 开普敦

第十七章 伦敦漫步

第十八章 鹰巢城大厦

第十九章 踽踽独行

第二十章 《太阳时报》

第二十一章 我的新工作

第二十二章 宗卡

第二十三章 约翰·麦克修

第二十四章 欧陆客酒吧

第二十五章 理论课闲暇之余

第二十六章 酗酒

第二十七章 用来布置房间的书

第二十八章 拉斯·梅耶

第二十九章 采访者

第三十章 李·马文

第三十一章 罗伯特·米彻姆

第三十二章 约翰·韦恩

第三十三章 “欧文!上酒!

第三十四章 英格玛·伯格曼

第三十五章 马丁·斯科塞斯

第三十六章 罗伯特·奥特曼

第三十七章 “人们觉得我很受欢迎的时候我就不受欢迎了”

第三十八章 沃纳·赫尔佐格

第三十九章 比尔·耐克

第四十章 城里最甜美的车

第四十一章 吉恩·西斯科尔

第四十二章 喉颈

第四十三章 脱口秀

第四十四章 自习室里我的笑声

第四十五章 我的罗曼史

第四十六章 查兹

第四十七章 好消息和坏消息

第四十八章 切勿吞食

第四十九章 凝视我的思想

第五十章 放上一张新面孔

第五十一章 高中同学会

第五十二章 斯塔兹

第五十三章 我最后的话

第五十四章 我是如何信上帝的

第五十五章 轻轻地走

精彩书摘

我出生在这部名为“我的生活”的电影中。电影中的画面历历在目,各种声响萦绕在我的周围,当然难免会有一个剧本,但是并不一定非要按照上面的来。我已经不记得是怎么进到这部电影里来的,但它一直以来都在容纳我、取悦我。起初取景框中只是闪烁着不连贯的光,就像他们在伯格曼的《假面》(Persona,1966 )中那样,电影中断然后再次开演。我面朝下平趴在人行道上,我的眼睛距离一群列队前行的蚂蚁只有一英寸。我并不清楚它们到底是什么。这只是我真实生活中的一段人行道,就在我家门口。我在那里见过蚱蜢和瓢虫。我叔叔鲍伯把一只苍蝇拍伸向我,我拽着用来拍苍蝇的那一头,努力向他走过去,周围有声音鼓励我这么做。哈尔·霍尔姆斯有一辆红色的三轮车,我想把它据为己有,便大哭起来。我很好奇父母是怎么把嘴上叼的那个小棒棒点着的,他们还从嘴里吐出了烟。我不想吃饭,玛莎姨妈把我抱在膝盖上,吓唬我说如果我不张开嘴她就要痛扁我一顿。加里·维克福跟我一起坐在厨房里,他问我今天几岁了,我对他伸出三根手指。在幼儿园,我试图骑到一只狗的背上,它是梅周女士的,然后它在我脸上咬了一口,我则被大人带到慈善医院去缝了针。在那里,人们吵吵闹闹拥挤不堪,因为巴拿马公司的火车行经城市北边时出轨了。玛莎姨妈领来了她的老板柯林斯大夫,他是一位牙医。他告诉我妈妈无论从脸颊外侧还是内侧,缝针效果都是一样的。我听了就开始大哭起来,虽然我也不明白为什么听起来从脸颊外侧缝针就要比在其他部位更恐怖一些。电影正式开演。我住在美国伊利诺伊州厄班纳的华盛顿东街410 号。我家的电话号码是72611 。我一直忘不了这串数字。从客厅要穿过一道长长的走廊来到我的卧室,然后凌空一跃就可以落到我的小床上。老爸让我不要再这样做了,否则会把床板砸坏。我家的地下室总是有一股大葱味儿。床边的灯像是一个抽水泵,开灯关灯都得用把手。我总是穿着法兰绒衬衣。我的两只手套用一根穿袖而过的线绳连在一起,不这样做的话我总是弄丢它们。有一天妈妈告诉我:爸爸今天要教给你如何自己系鞋带。爸爸是这样对我说的:“这种事没法用语言说清楚。只要学着我的手指去做就是了。”所以,直到现在我仍然那样系鞋带,而且没法用言语或文字说清楚是怎么系的。

1990 年,当我和妻子查兹回到华盛顿东街410 号的老宅时,我发现那道长长的走廊只不过几码而已。我感到自己被现实改变了,我时常会有这种感觉。那就像是海浪冲刷你的身体时瞬间酥麻的感觉一样,我可以很精确地感知到它。我猜这辈子可能经历过十次这样的感觉。我第一次有这种感觉是在史密斯药店,当时我才七八岁,我打开一本裸体杂志,发现里面的女人都有一对儿酥胸。是的,还有一次是在戛纳的电影节宫(Palais des Festivals ),当《现代启示录》(Apocalypse Now,1979 )中飞机空袭那段响起《女武神的骑行》(Ride of the Valkyries )时,我也有过这样浑身一阵酥麻的感觉。

我是个独生子。“罗杰是个独生子。”这话我不止一次从别人嘴里听到。我最好的两个玩伴哈尔和加里也是独生子。我们都出生在“二战”刚刚打响的时期,比“婴儿潮”早了四五年的光景,这使得我们这一代人有了得天独厚的优势。“二战”成了我儿时那几年最神秘的事件,我只知道我们在跟德国还有日本打仗。我知道比尔舅舅已经背井离乡去打仗了。还有人告诉我,爸爸太老了,所以他们没有抓他去参军。每天早晨,爸爸都在工装的裤腿上戴上绑腿夹,骑着车子去上班。东西都是定量配给的。如果“哈里·拉斯科”杂货店有鸡肉,周日我们就能领到鸡肉。很多个晚上,我们都喝燕麦粥,里面没有黄油,只有用塑料袋盛着的人造奶油,你可以把那种黄澄澄的脂状物挤出来跟粥搅匀,这样它看起来就好像加了奶油一样。“如果把它弄成好像加了黄油的样子再出售,是违法的。(所以我们只能自己动手)”我的父母这样解释道。爸爸和强尼叔叔从肯塔基州邮购盒装香烟。那时人人都抽烟。我妈、我爸、叔叔、婶婶还有邻居们,每个人都抽。当我们聚在祖母家举行家宴时,也就意味着宴席上有九到十人会抽烟。他们一支接着一支地抽,一连抽上好几个小时。就好像把抽烟当作任务来完成一样。

……

前言/序言

用户评价

不得不说,《迷失的航标》这本书简直是哲学思辨的盛宴,它不是那种能让你在睡前放松心情的书,它更像是邀请你参加一场关于存在意义的严肃辩论。作者似乎对人类理性能力的边界有着近乎偏执的兴趣,全书结构非常严谨,每一章都建立在前一章的逻辑基础之上,像是一座精心搭建的知识金字塔。书中对“自由意志”和“决定论”的探讨尤其精彩,作者没有简单地给出答案,而是通过构建一系列看似无懈可击的思想实验,将读者推到悬崖边缘,让你不得不直面那些令人不安的悖论。我尤其欣赏它引用了大量冷僻的古代文本和量子物理学的理论来支撑论点,使得整本书的厚重感扑面而来。阅读过程非常耗费脑力,我好几次不得不停下来,泡一杯浓咖啡,对照着笔记本梳理作者的论证链条。对于那些渴望深度思考、不满足于表面解读的读者来说,这本书无疑是一次智力上的极致挑战,它不提供慰藉,只提供更深刻的问题。

评分读完《星尘的低语》后,我感到一种久违的、对宇宙尺度的敬畏感。这不是一本硬核科幻小说,它更像是一部用星际旅行的外壳包裹着的史诗级寓言。故事背景设定在遥远的未来,人类文明已经跨越了银河系,但面对的终极问题——文明的意义和存在的目的——却从未改变。作者的想象力是宏大而浪漫的,他描述的那些外星文明形态各异,有的以光速思维,有的以集体意识存在,但他们共同面对的,是熵增带来的不可逆转的衰亡。书中的哲学探讨非常到位,尤其对“永恒”的定义进行了颠覆性的阐述。我个人非常喜欢作者对“失落的家园”这一母题的处理,那种跨越了数万光年也无法磨灭的乡愁,被描绘得荡气回肠。读完后,我抬头望向夜空,感觉自己和那些遥远的星系之间,有了一种前所未有的联系感,仿佛听到了宇宙深处传来的,既悲伤又充满希望的低语。

评分最近读完了一本名叫《光影之间》的书,这本书的叙事手法相当独特,它没有采用传统的时间线推进,而是像一幅流动的印象派画作,将不同年代、不同地域的人物命运碎片般地呈现在读者面前。作者的笔触细腻入微,尤其擅长捕捉人物在极端环境下的心理变化。比如其中有一章,描写了一位流亡的音乐家在异国他乡的底层生活中,如何用仅存的几件乐器来对抗遗忘和孤独。那种对艺术近乎宗教般的虔诚,以及在贫困中依然保持的尊严感,读起来让人心头一紧,又感到一种莫名的力量。这本书的语言充满了诗意,但又带着一种冷峻的现实感,像是清晨的薄雾,美丽却又透着寒意。我特别欣赏作者对于“记忆的不可靠性”这一主题的探讨,书中几个人物对同一事件的回忆角度截然不同,这引发了我对“真实”的深刻思考:我们所认为的“过去”,究竟是客观存在,还是被当下情感重塑的幻象?整本书读下来,就像经历了一场漫长而迷幻的梦境,醒来后,那些模糊的画面和旋律依然萦绕心头,久久不散。

评分我最近看了一本关于园艺哲学的书,暂且称之为《泥土的智慧》吧。这本书彻底颠覆了我对“园艺”的传统认知,它完全不是一本教你如何修剪玫瑰或施肥的书籍。作者将园艺行为提升到了近乎冥想的境界,他认为,对待一块土地,就像对待一段关系,需要耐心、接受不完美,以及理解生命周期的必然性。书中花了大量篇幅探讨“等待”的艺术——种子发芽需要时间,树木生长需要季节的更迭,人类的焦虑往往是对自然节律的对抗。文字风格极其舒缓、平和,像是午后躺在自家花园里听着蜜蜂嗡鸣时的感受,让人感到一种深层次的平静。我尤其喜欢作者描述不同植物生命力的那几段,比如蕨类植物的古老与坚韧,向日葵对光线的执着,都成为了阐述生命态度的绝佳比喻。这本书的好处在于,它不仅教你如何耕耘土地,更重要的是,它教你如何以一种更加宽容、顺应天性的态度去面对生活中的起起伏伏,是一种心灵的“去芜存菁”。

评分我最近翻阅的这本《城市猎手日记》简直是教科书级别的犯罪小说范本,但它的高明之处在于,它完全避开了传统类型小说中那些俗套的追逐和爆炸场面。这本书的主角是一位专门处理“完美密室谋杀案”的侦探,但重点完全放在了心理侧写和细微环境分析上。作者的文笔极其冷静克制,用词精准到如同手术刀般锋利,每一句描述似乎都隐藏着关键线索。最让我拍案叫绝的是书中对于“时间差”的运用,侦探不是靠体力而是靠对人类行为模式的深刻洞察,一步步还原出案发时每个参与者心理状态的微妙波动。读到揭示真相的那一刻,那种“原来如此”的震撼,不是因为情节的突兀,而是因为逻辑推导的无懈可击。这本书简直可以作为犯罪心理学入门的案例分析教材,它教会了我如何去看待“空隙”——人性的空隙,环境的空隙,以及时间留下的空隙。它证明了最精彩的对决,往往发生在思维的棋盘上。

评分《《乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球1销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获1奥斯卡金像奖和艾美奖,1美国教育部指定的重要阅读辅导读物。《乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头1》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣1誉凯1迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅1读辅导读物。《1乌龟耶1尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜1子的狐狸》、1《如果我来经营马戏团1》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一1生创作了48种精彩绘本,1作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅读辅导读物。Y《乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球1销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获1奥斯卡金像奖和艾美奖,1美国教育部指定的重要阅读辅导读物。《乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头1》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事1》。苏斯是1谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册1,曾获美国图画书最高荣1誉凯1迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅1读辅导读物。《1乌龟耶1尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜1子的狐狸》、1《如果我1来经营马戏团1》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世1纪最卓越的儿1童文学作家之一,一1生创作了48种精彩绘本,1作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅读辅导读物。Y乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋1》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球1销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获1奥斯卡金像奖和艾美奖,1美国教育部指定的重要阅读辅导读物。《乌龟耶尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头1》、《穿袜子的狐狸》、《如果我来经营马戏团》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童1文学作家之一,一生创作了48种精彩绘本,作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣1誉凯1迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅1读辅导读物。《1乌龟耶1尔特及其他故事》、《霍顿听见了呼呼的声音》、《绿鸡蛋和火腿》、《数也数不清的念头》、《穿袜1子的狐狸》、1《如果我来经营马戏团1》、《霍顿孵蛋》、《史尼奇及其他故事》。苏斯是谁?他是二十世纪最卓越的儿童文学作家之一,一1生创作了48种精彩绘本,1作品被翻译成20多种文字和盲文,全球销量逾2.5亿册,曾获美国图画书最高荣誉凯迪克大奖和普利策特殊贡献奖,两次获奥斯卡金像奖和艾美奖,美国教育部指定的重要阅读辅导读物。Y

评分不错不错不错不错不错

评分《生活本身》这本回忆录是伊伯特晚年因癌症失去说话能力后在博客上记录下关于自己一生的记忆,而后集结成书的自传。

评分还没看,内容暂时不评

评分这绝对是一本值得看的书,不要吝啬你的时间,看看吧。

评分绝对经典,慢慢品读

评分还没来得及看,就是这样拖延症,哈哈!

评分罗杰伊伯特自传,文笔畅通活泼,一如他的影评,值得推荐

评分非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠非常好,很实惠

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![艺术简史 [Art:A Brief History] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12026720/57c7f807N7c373b12.jpg)