具体描述

内容简介

这是一本强调学习思维方法、掌握概括能力、注重培养意志力的书。学到这个阶段,先要疏导一下你的思绪。此时此刻,在备考专业课的过程中,你肯定已经接二连三地遇到各种困难和障碍。这时,你不要轻易下结论来否定自己。要顶住心理上的压力,不气馁、不放弃。

作者简介

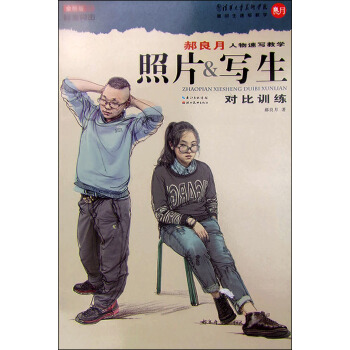

郝良月,2007年毕业于清华大学美术学院,郝良月工作室主教。速写作品入选多本艺术书籍,其巧妙的速写方法,有助于学生15天左右轻松画好速写,郝良月工作室坐落于北京市朝阳区,朝阳区聚集着北京知名高校如中央美术学院、中国传媒大学、北京服装学院和798艺术区等,这里更聚集着来自五湖四海的艺术家和追求艺术梦想的莘莘学子,浓郁的艺术氛围时刻引领着我们向自己的艺术梦想奋斗。郝良月工作室确保毕业于中央美术学院、清华大学美术学院的老师亲自授课;坚持小班教学,为每一个基础不同的学生制定个人专业学习计划,确保每个学生短时间内有较大的进步;画室教学硬件设施完善,宽敞明亮的画室里为学生提供了央美、清美、国美等各个专业院校出版的美术书籍、教学幻灯片、教学光盘;数字投影机、数台电脑随时可供学生查询学习所需;学生在京学习期间封闭管理,确保安全。郝良月工作室坚持每年根据高校考试的内容,安排授课内容,帮学生分析、选择适合的专业。基础课的设定将紧随各个高校风格,定期模拟考试。自办学以来,本着对考生和家长高度负责的态度,确保考生能力的发挥,郝良月工作室已为中央美术学院、清华大学美术学院输送了百名学生。内页插图

目录

第一讲练习照片速写的意义

第二讲

照片速写的重难点知识

第三讲

训练有针对性

第四讲

做足画面的细节

第五讲

快速画好人物照片速写的要素

前言/序言

用户评价

七、 动态的诗篇,光影的魔术与艺术思维的跃迁 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,在我看来,是一部关于“动态的诗篇”,一堂关于“光影魔术”的生动课堂,更是一次关于“艺术思维的跃迁”。它以一种极其独特而有效的方式,将我从对绘画的懵懂认知,带入了对艺术更深层次的理解。 书中对于人物动态的描绘,让我惊叹不已。照片中的模特,无论是静止还是运动,都散发着生命的张力。而郝老师的写生,却能用最简洁、最概括的线条,捕捉到这种动态的精髓。我仔细观察了书中关于跑步和跳跃的速写,照片中的人体呈现出流畅的运动曲线,而郝老师的笔触,则带着一种速度感和力量感,仿佛能感受到空气的阻力,以及肌肉的爆发。他并非简单地描绘身体的轮廓,而是通过对身体重心的转移、关节的联动以及身体各部分的协调关系进行深刻的理解,然后用线条的走向和粗细变化将其视觉化。这种对动态本质的把握,让我意识到,速写可以如此富有生命力。 书中关于光影的处理,也让我领略到了“魔术”般的魅力。照片中的光影,能够塑造出人物的立体感和空间感,让画面更具表现力。而郝老师的写生,并没有运用复杂的调子,而是通过对受光面和背光面的关键线条的巧妙运用,就能够有效地呈现出光影的对比。他通过线条的疏密、断续以及转折,精准地暗示了光线的方向和强度,让画面显得既有体积感,又不失速写的写意之美。我尤其注意到,在表现人物面部光影时,他通过几笔关键的线条,就能够勾勒出鼻梁、颧骨以及眼窝的阴影,从而让面部表情更加生动和立体。 最让我受益匪浅的,是这本书帮助我实现了“艺术思维的跃迁”。它并非简单地教授技巧,而是引导我理解“为什么”要这样画。通过大量照片与写生稿的对比,我开始主动去分析郝老师的思考过程。为什么他选择这样的线条?为什么他强调这个结构?为什么他如此处理光影?这种“思考式的学习”让我摆脱了机械的模仿,开始培养自己的独立判断和创作能力。我不再仅仅是“画”,而是开始“思考”和“表达”。这本书,如同一次思想的启迪,让我对人物速写有了更深刻的认识,也为我未来的艺术探索奠定了坚实的基础。

评分五、 洞察内在的秘密,释放潜藏的艺术能量 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,对我而言,不啻于一场艺术的启蒙。它不仅仅是教授绘画技巧,更像是在我的内心深处,播下了一颗关于“洞察”的种子,让我开始窥探艺术背后隐藏的秘密,并释放出我自己潜藏的艺术能量。这本书最令我着迷的,是它所呈现的“照片与写生”的对比,并非简单的照搬,而是郝老师对形体、结构、光影以及人物内在情感的深度理解和再创作。 我反复研读了书中关于人物动态表现的部分。照片中的人物,或是在奔跑,或是在跳跃,或是在舒展身体,每一个姿态都充满了生命力。而郝老师的写生稿,却能用极其精炼和富有表现力的线条,捕捉到这些动态的精髓。我注意到,他并非简单地描摹轮廓,而是通过对身体重心、关节的运动轨迹以及肌肉的张力的深刻洞察,用线条的走向和力度来表现人物的动态。例如,在一个表现人物投掷动作的写生中,郝老师用粗犷而富有力量的线条,勾勒出身体的扭转和手臂的伸展,画面充满了爆发力,仿佛能听到风声呼啸。这种对内在结构的洞察,让我不再拘泥于表面的描绘。 让我印象深刻的是,书中对于光影的处理也提供了一种全新的视角。照片中的光影,能够塑造人物的体积感和空间感。而郝老师的写生,并没有用过多的明暗调子去表现,而是通过对受光面和背光面的关键线条的处理,巧妙地暗示了光线的方向和强度。他通过线条的疏密、断续以及转折,有效地营造出光影的对比,让画面显得更加立体和生动。这让我意识到,线条本身就可以承载光影的信息,从而让速写摆脱单调的平面感。 更让我感到兴奋的是,这本书让我开始相信,每个人身上都潜藏着艺术的能量。郝老师的教学,鼓励我们去观察,去思考,去尝试。他并没有提供一套僵化的教学模式,而是通过大量的对比案例,引导我们去发现规律,去形成自己的理解。我开始尝试用手机拍摄身边的朋友和家人,然后对照着书中的写生方法,去尝试捕捉他们的神态和动态。这种“自我实践”的过程,让我受益匪浅。我不再害怕犯错,而是享受每一次的尝试和进步。这本书,就像一位引路人,指引我发现了自己内心深处的艺术潜能,并给了我勇气去释放它。

评分二、 颠覆传统的视角,点燃隐藏的绘画热情 在这本《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》之前,我曾尝试过许多绘画教程,但往往陷入一种“知其然,不知其所以然”的困境。我能照着图纸画出形似的作品,但总觉得少了那么一点“灵魂”。直到我遇到了这本书,它用一种近乎颠覆性的视角,彻底改变了我对人物速写的理解。郝老师并没有将重心放在基础的解剖学理论或是单一的写实技巧上,而是巧妙地将写实照片与他的速写作品并置,让读者在直观的对比中,体会到艺术创作的“神韵”所在。 我特别着迷于书中关于动态表现的部分。照片中的模特,或是在奔跑,或是在沉思,或是在与人交谈,每一个瞬间都充满了力量和故事。而郝老师的写生稿,却能用极其精炼的线条,捕捉到这种动态的精髓。我注意到,他并非简单地描摹照片中的人体轮廓,而是通过对身体各个关节的运动轨迹、肌肉的张力以及身体重心的转移进行深刻的理解,然后用一种极具表现力的笔触将其转化。例如,在一组表现人物跳跃的写生稿中,照片中的模特身体呈现出优美的弧线,而郝老师的线条,则带着一种爆发力和速度感,仿佛能让我感受到空气被撕裂的声音。 更令我惊喜的是,书中对于不同材质的衣物和光影的处理,也提供了别具一格的教学方式。照片中人物的服饰,无论是飘逸的丝绸还是厚重的毛呢,都呈现出不同的质感和垂坠感。而郝老师的写生,则通过笔触的粗细、疏密以及线条的走向,巧妙地模拟出了这些材质的特点。他并没有使用过多的细节去刻画,而是通过寥寥数笔,就营造出服装的体积感和光泽感。这种“以少胜多”的智慧,让我受益匪浅。我过去总觉得速写就是简单地画出轮廓,但通过这本书,我才意识到,线条本身就可以承载丰富的表情和质感。 这本书最大的价值在于,它激发了我内心深处对绘画的热情。我不再满足于机械地模仿,而是开始主动思考,如何才能用自己的笔触去表达心中的感受。我开始尝试在生活中观察人物,用手机快速抓拍下一些瞬间,然后对照着郝老师的书,去分析如何用速写捕捉这些动态和情感。这种“照片与写生”的对比训练,就像在我脑海中打开了一扇新的窗户,让我看到了人物速写的无限可能性。我迫不及待地想将学到的知识运用到实践中,去创作属于自己的有灵魂的作品。

评分一、 惊艳的视觉冲击与潜移默化的引导 初次翻开《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》时,我被扑面而来的视觉冲击力深深吸引。这不仅仅是一本枯燥的教学手册,更像是一场精心策划的视觉盛宴。书中的照片,每一张都经过了郝老师的独到挑选,它们不仅仅是模特,更是充满生命力的、凝固的瞬间。光影的处理、人物的神态、服饰的质感,都在这些照片中得到了完美的展现,足以让任何一个热爱绘画的人心生向往。而更令人拍案叫绝的是,这些照片并非孤立存在,它们与郝老师绘制的写生稿件形成了精妙的对比。这种对比,不是简单的“照搬”,而是包含了郝老师对形体、结构、动态的深刻理解和提炼。当我看着照片中模特的微妙表情,再转头看郝老师用寥寥几笔勾勒出的神韵,那种“画龙点睛”般的功力让我叹为观止。 让我印象深刻的是,书中的写生稿件并非追求极致的写实,而是带有强烈的个人风格和教学意图。郝老师仿佛在用一种“减法”的艺术,将复杂的形体简化为最本质的线条和结构。他如何捕捉人物的动态,如何通过笔触的疏密来表现体积感,如何用简洁的线条勾勒出人物的性格,这些都在对比中被清晰地呈现出来。我尤其留意了关于面部表情速写的几个例子,照片中模特一丝若有若无的微笑,在郝老师的笔下,却能通过眉眼的细微变化和嘴角上扬的角度,被精准地传达出来。这让我开始反思自己过去速写中过于依赖刻板的五官结构,而忽略了表情背后的情绪和故事。 这本书的魅力还在于它并没有直接给出“标准答案”,而是通过这种对比训练,引导读者去思考。为什么这样画?这种线条为什么能表现出某种情绪?照片中的光线是如何影响形体的?这些问题不断地在我脑海中回荡,促使我去主动地观察、去分析、去尝试。这种“引导式”的学习方式,比单纯的模仿更能激发我的创作潜能。我开始尝试用郝老师的思路去观察身边的人,去捕捉他们不经意的姿态,去感受他们内在的情感。这本书就像一位循循善诱的老师,在我耳边低语,告诉我如何看得更准,画得更妙。

评分十、 画面之外的深邃,情感的触动与自我表达的觉醒 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,对我来说,更像是打开了一扇通往“画面之外的深邃”的大门,一次关于“情感的触动”的深刻体验,一次关于“自我表达的觉醒”的有力呼唤。它不仅仅是一本教学书籍,更是一次心灵的洗礼,一次艺术的启迪。 书中,照片与写生稿的对比,让我看到了“画面之外的深邃”。照片中的人物,不仅仅是静态的图像,更是承载着他们各自的生活、情绪和故事。而郝老师的写生,却能以最简洁的线条,触及到这些深邃之处。我反复品味了书中关于人物眼神描绘的案例。照片中的眼神,可能包含着喜悦、忧伤、迷茫或是坚定。而郝老师的速写,通过对眼眶的弧度、瞳孔的聚焦点以及眼睑的细微变化,就能够准确地传达出这些情感。这种“画眼传神”的功力,让我意识到,速写的力量并不仅仅在于形似,更在于捕捉人物的内在精神。 更让我感动的是,这本书能够轻易地引发“情感的触动”。当我看到照片中人物的表情,再对照郝老师的写生稿,我仿佛能够跨越时空,与画面中的人物产生情感的共鸣。他对于人物姿态的描绘,也同样充满了情感的力量。一张照片中,一个模特略显疲惫地倚靠着椅子,而郝老师的速写,则用略显沉重的线条,勾勒出人物身体的松弛感和内心的某种低语。这种“以线载情”的艺术手法,让我感受到了绘画的温度和人性的温暖。 最令我振奋的,是这本书唤醒了我“自我表达的觉醒”。它并非提供一套僵化的教学模式,而是鼓励我们去观察,去思考,去表达。通过大量的照片与写生稿的对比,我开始理解郝老师的创作思路,并尝试将其运用到自己的实践中。我不再仅仅是模仿,而是开始用自己的视角去观察和表现。我开始尝试在生活中捕捉人物的瞬间,然后用自己的理解去进行速写。这种“从模仿到创作”的转变,让我体会到了绘画带来的无限乐趣和自我实现的价值。这本书,让我坚信,每一个热爱绘画的人,都有着独特的情感和表达方式,而绘画,正是实现这种表达的最佳途径。

评分三、 告别僵硬模仿,拥抱生动灵魂的注入 长期以来,我在绘画学习的道路上,常常陷入一种“刻板”的泥沼。无论是对着照片临摹,还是对着实物写生,总感觉作品“形似而神不至”。直到我遇见了《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,我才如醍醐灌顶,仿佛找到了打开绘画“灵魂”的金钥匙。这本书的独特之处在于,它并非简单地呈现“怎么画”,而是通过“照片与写生”的精妙对比,深刻地揭示了“为什么这样画”的艺术逻辑。 让我最受触动的,是郝老师处理人物神态的技巧。书中的照片,捕捉了模特们千姿百态的面部表情,有喜悦、有忧伤、有沉思、有惊喜。而郝老师的写生稿,并没有逐一复制照片中的每一个细节,而是用极其凝练的笔触,抓住了表情的核心——眼神的传递、嘴角微妙的弧度、眉毛的起伏。我仔细地对比了其中一组关于“惊讶”表情的描绘,照片中的模特眼睛微微睁大,嘴巴微张,脸上写满了不可置信。而郝老师的写生,仅仅通过几根短促的线条,就精准地捕捉到了人物眼部周围肌肉的牵动和嘴部肌肉的紧张感,那种瞬间的爆发力和情感的张力,跃然纸上。 这本书还让我对“形体结构”的理解上升到了一个新的高度。以往我对人物速写的理解,仅仅停留在画出身体的大致轮廓,而这本书则通过照片与写生稿的对比,让我看到了郝老师是如何在动态中理解人体结构的。例如,书中有一组表现人物坐姿的速写,照片中的模特姿态放松,身体呈现出自然的S形曲线。郝老师的写生稿,则通过对脊柱的扭转、骨盆的倾斜以及四肢的相互关系进行巧妙的概括,用最简洁的线条勾勒出了人物的动态平衡和体积感。这让我明白,速写并非只是表面的描绘,更是对内在结构的深刻洞察。 更重要的是,这本书培养了我主动观察和独立思考的能力。它并没有提供一套程式化的教学方法,而是鼓励读者在对比中去发现问题,去探索规律。当我看到同一人物在不同姿态下的照片,再对比郝老师的写生,我开始尝试自己去分析,郝老师是如何根据人物的动态来调整笔触的方向和力度,如何用线条的变化来表现体积的起伏。这种“教学相长”的过程,让我从被动接受者,转变为主动的学习者。我不再害怕面对复杂的形体,而是充满了探索的乐趣。这本书,无疑是我绘画学习道路上的一盏明灯,它让我告别了僵硬的模仿,真正开始拥抱那些充满生动灵魂的作品。

评分八、 笔触的叙事,情感的共鸣与绘画的无限可能 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,在我看来,是一场关于“笔触的叙事”,一次关于“情感的共鸣”,更是对“绘画无限可能”的极致探索。它以一种前所未有的方式,将我从对绘画的浅层认知,引向了对艺术更深邃的理解。 书中对于笔触的运用,让我感到无比震撼。每一幅写生稿,都仿佛是一则独立的叙事。照片中的人物,有着各自的故事和情绪,而郝老师的笔触,则将这些故事和情绪娓娓道来。我仔细研究了书中关于人物姿态的描绘,照片中模特自然的弯腰,或者伸展的臂膀,在郝老师的笔下,都化为了富有生命力的线条。他通过线条的粗细、虚实、刚柔,赋予了画面丰富的表现力。例如,在描绘一个人物依靠墙壁的场景时,郝老师用略显粗粝的线条勾勒出人物的身体轮廓,而用更柔和、流畅的线条表现衣物的垂坠感,这种对比,让我感受到了人物的慵懒和舒适。 让我印象深刻的是,这本书能够轻易地引发“情感的共鸣”。照片中的人物,无论是忧郁的眼神,还是灿烂的笑容,都充满了感染力。而郝老师的速写,却能用极其精炼的笔触,抓住这些情感的核心,并将其放大。我注意到,在描绘人物面部表情时,他对于眼神的刻画尤为用心。无论是眼睛的形状、眼睑的弧度,还是瞳孔的位置,都经过了精心的推敲,仿佛能透过画面,与人物进行眼神的交流。这种“以线写情”的艺术手法,让我感受到了绘画的温度和人性的力量。 更令我激动的是,这本书让我看到了“绘画的无限可能”。它并没有将人物速写局限于死板的模仿,而是鼓励我们去大胆尝试,去发挥创意。通过大量照片与写生稿的对比,我开始理解,速写不仅仅是记录,更是创作。我可以根据自己的理解,去提炼,去概括,去表现。我不再害怕面对复杂的形体,而是充满了探索的欲望。我开始尝试在生活中捕捉各种人物的瞬间,然后用郝老师的方法去进行速写。这种“从模仿到创作”的转变,让我体会到了绘画带来的无穷乐趣。这本书,无疑为我打开了一扇通往艺术世界的大门,让我看到了更广阔的风景。

评分九、 观察的艺术,结构的智慧与创作的自由 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,对我而言,是一次关于“观察的艺术”的深入体验,一次关于“结构的智慧”的深刻领悟,更是一次关于“创作的自由”的精彩释放。它以一种直观而富有启发性的方式,引导我走上了绘画学习的新台阶。 书中关于“观察的艺术”的呈现,让我耳目一新。照片中的人物,姿态万千,表情各异,而郝老师的写生,却能精准地捕捉到那些最能体现人物特征的瞬间。我仔细研究了书中关于人物动态的描绘,照片中的模特,无论是在行走、坐立,还是其他任何活动,都呈现出独特的身体语言。而郝老师的速写,并非简单地描绘轮廓,而是通过对身体重心、关节运动以及身体各个部位之间相互关系的敏锐观察,用最简洁的线条将其表现出来。例如,在描绘一个站立的人物时,他通过对脊柱的倾斜、骨盆的摆放以及双腿的承重关系进行观察,就能勾勒出人物站立时的稳定感和动态感。这种“慧眼识形”的能力,让我开始重新审视日常观察的意义。 让我受益匪浅的,是书中对于“结构的智慧”的揭示。速写不仅仅是表面的描绘,更是对内在结构的深刻理解。照片中的人物,有复杂的骨骼和肌肉结构,而郝老师的写生,却能用极其概括的线条,将这些结构表现出来。我注意到,在描绘人体躯干时,他并没有画出每一个肋骨的细节,而是通过几根关键的弧线,就能够勾勒出胸腔和腹部的体积感。他对四肢关节的描绘,也同样精妙,通过对方形、圆形等几何形状的概括,就能够清晰地表现出关节的转折和运动方向。这种“化繁为简”的智慧,让我明白,速写真正的力量在于对结构本质的把握。 最令我兴奋的,是这本书带给我的“创作的自由”。它并非提供一套僵化的教学模式,而是鼓励我们去观察,去思考,去尝试。通过大量的照片与写生稿的对比,我开始理解郝老师的创作思路,并尝试将其运用到自己的实践中。我不再局限于照片本身,而是可以根据自己的理解,去提炼,去概括,去表现。我开始尝试在生活中捕捉人物的瞬间,然后用自己的方式去进行速写。这种“从被动接受到主动创作”的转变,让我体会到了绘画的无穷乐趣和无限可能。这本书,让我坚信,绘画的道路,是充满自由和创造力的。

评分四、 线条的魔术,细节的升华与情感的传递 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,在我手中翻阅的每一页,都像是在进行一场视觉的对话,一场关于“如何捕捉瞬间之美”的深度交流。过去,我对人物速写总有一种“画不准”的困惑,总觉得画面缺乏生命力,即使画得形似,也难以传递出人物内在的情感。而这本书,通过照片与写生稿的直接碰撞,彻底颠覆了我陈旧的观念,让我看到了线条的真正魔力,以及如何将细微之处升华为情感的表达。 我尤其被书中关于手部和脚部刻画的章节所吸引。照片中的手,无论是指尖的微小动作,还是手掌的有力支撑,都蕴含着丰富的信息。而郝老师的写生,并没有事无巨细地描绘每一根手指的骨节,而是通过几根关键的线条,精准地抓住了手的姿态和力量感。例如,在表现一个模特抱着头部思考的场景时,照片中那只手略微弯曲,指尖轻轻触碰额头,传递出一种内敛的忧愁。郝老师的速写,用极其简练的线条,勾勒出手指的弯曲程度和指尖的朝向,就足以让我感受到那份细腻的情感。这让我意识到,速写并非是“少”,而是“精”。 书中对于“细节的升华”的处理,更是让我叹为观止。照片中的服饰,往往有复杂的褶皱、材质的纹理以及光影的微妙变化。而郝老师的写生,则巧妙地运用了线条的粗细、疏密和走向,将这些细节进行提炼和概括。例如,在一张表现人物穿着衬衫的照片中,衬衫的领口和袖口的褶皱,在郝老师的笔下,通过寥寥几笔弧线和折线,就显得生动而有体积感,仿佛能感受到面料的质地。他并没有花大量时间去描绘每一个细小的折痕,而是抓住了最能表现结构和体积的关键线条,将细节升华到了艺术的层面。 更让我惊喜的是,这本书让我明白了速写不仅仅是记录,更是情感的传递。照片中的人物,无论是在笑、在哭、在思考,都带着一种独特的情感。而郝老师的速写,通过线条的起伏、节奏和力量,将这些情感融入其中。我注意到,在描绘一些情绪激动的画面时,郝老师的线条会变得更加有力,甚至带有一些飞白,充满了动感和张力。而在描绘宁静、平和的画面时,线条则会变得舒缓、流畅。这种“以线传情”的艺术手法,让我对人物速写有了全新的认识。这本书,让我从一个单纯的“画匠”,开始向一个懂得“述说”的艺术家迈进。

评分六、 细节的解剖,情感的倾诉与独立的创作之路 《郝良月人物速写教学:照片&写生对比训练》这本书,在我手边已经成为了我日常学习的“宝典”。它不仅教会了我如何“画”,更让我明白了“为何而画”。这本书最让我受益匪浅的,是它对每一个细节的“解剖”式的呈现,以及它如何引导我们去“倾诉”作品中的情感,最终走向“独立的创作之路”。 在书中,我花费了大量的时间去研究关于面部特征的描绘。照片中的模特,每一个表情都充满了故事。而郝老师的写生,并没有简单地复制五官的结构,而是深入到每一个微小的细节。例如,在表现人物微笑时,照片中的模特眼角会有细微的鱼尾纹,嘴角会微微上扬,甚至脸颊的肌肉都会有轻微的起伏。郝老师的速写,仅仅通过对眼角弧度的强调,以及嘴角线条的微妙变化,就将那份喜悦的情感烘托出来。他对于眉毛的描绘,也让我印象深刻,不同的眉形和眉毛的走向,能够极大地影响人物的情绪。这种对细节的精准捕捉,让我意识到,速写的力量在于“少即是多”。 更让我感动的是,这本书让我真正学会了如何让线条“说话”,如何让作品“倾诉”情感。照片中的人物,往往承载着丰富的情感信息,或喜悦,或忧伤,或坚毅,或温柔。而郝老师的写生,则通过线条的力度、节奏和方向,将这些情感融入到画面之中。例如,在描绘一个正在思索的人物时,郝老师的线条会显得更加犹豫和纠结,笔触的粗细变化也更加明显,仿佛能感受到人物内心的挣扎。而在描绘一个自信满满的人物时,线条则会显得更加果断和流畅,充满了力量感。这种“以线传情”的艺术手法,让我看到了速写超越单纯描摹的生命力。 最令我振奋的是,这本书为我指明了“独立的创作之路”。它并没有将我们束缚于固定的模式,而是鼓励我们去观察,去分析,去思考。通过大量的照片与写生的对比,我开始逐渐理解郝老师的创作思路,并尝试将其运用到自己的实践中。我开始主动去观察身边的人,去捕捉他们不经意的姿态和表情,然后尝试用自己的方式去表现。这种“独立思考”和“自主实践”的过程,让我体会到了创作的乐趣和成就感。这本书,不仅提升了我的绘画技巧,更点燃了我对艺术的热情,让我坚定了走下去的决心。

评分孩子很喜欢这本书,收到立即使用。

评分书收到了,物流很快。包装也不错,没有涡角破损现象。

评分新书 送货快

评分质量高,折扣大,送货快!好评!

评分书感觉挺好的,物流很快,包装完整。

评分给表妹买的,美术类,不是很懂,不过印刷挺好的,给个赞?

评分好好好,炒鸡无敌推荐,以后还买还买

评分紫薯布丁紫薯布丁

评分这么热的天,送货速度快,???

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![永山裕子的水彩课:基础 进阶(套装共2册) [もういちど透明水彩を始めよう] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11922573/573c1948N979ead9a.jpg)

![动态素描:头部结构 [Drawing the human head] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10105676/53d0bf9fN8d44432f.jpg)