具体描述

编辑推荐

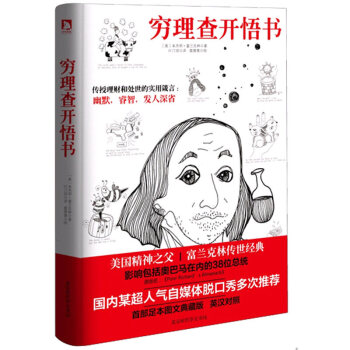

天马行空的牛津、剑桥面试题,你能答出几道?

牛津大学面试官:牛津的面试题并不是捉弄人,是为了观察学生对新思想的反应或者是否能提出有趣的论点。

剑桥大学校长:剑桥的独立思考精神能让年轻人创造出足以改变世界游戏规则的伟大成就。

内容简介

诗歌就应该晦涩难懂吗?

你能把电脑做到多小?

怎样组织一场社会革命?

我们能让宜家的经理人代替政治家管理国家吗?

………………………………

这些奇特的问题就是全球学府牛津和剑桥大学的入学面试题

本书作者从这两所学府历年的面试题中精选了37个经典的问题,囊括了文学、艺术、管理、法律和社会学等几乎所有的学科,并给出了智慧幽默且富有启发性的答案。书中包括很多非常有趣的问题:如何进行一场社会革命?女性怎样才算强大?公平贸易香蕉真的公平吗?等等。

这些问题值得我们每一个人都认真思考探究,绝对不是那些在牛津、剑桥占有一席之地的幸运儿的特殊领地。它们能激发思考,挑战我们的先入之见,丰富我们的知识,改变我们思考问题的方式,将我们的思维扩展到更为广阔的领域。

作者简介

约翰·方登(John Farndon),毕业于剑桥大学,曾出版多部有关当代问题的书籍,包括《中国的崛起和印度的繁荣》等。他还为青少年撰写了大量的作品,包括畅销书《不要打开》(Do Not Open)。2009年出版的《牛津剑桥的59道思考题》(Do You Think You Are Clever?)获社会教育贡献者奖,并四次获得少年科学图书奖提名(Junior Science Book Prize)。《牛津剑桥的37道思考题》(Do You Still Think You Are Clever?)沿袭了他智慧、平实而又幽默的文风,广受好评,持续掀起人们挑战牛津剑桥面试题的热潮。

精彩书评

牛津大学和剑桥大学,这两所大学一直以来保持着严格的面试制度,然而面试考官出的考题却千奇百怪,每一题都耐人寻味:

莎士比亚是个反叛者吗?

一杯水里有多少个分子?

帆船怎么可能比风还要快?

墨索里尼真的对考古学感兴趣吗?

月亮是绿奶酪做的吗?

为什么侵蚀现象有可能让山脉的高度不减反增?

……………………………

在很多人看来,牛津剑桥的这些面试题似乎是自命不凡、故作高深,是为了吓跑那些不适合享受教育的学生,但这些题的真正价值在于激发考生思考,对所有人来说,都很有启发意义。

目录

引言 你还是觉得自己很聪明吗?// 1

1. 你能把电脑做到多小?//?7

(工程技术,剑桥)

2. 你能清空这个袋子吗?//?13

(自然科学,剑桥)

3. 怎样推广一支摇滚乐队?//?18

(经济管理,牛津)

4. 维特根斯坦永远都是对的吗?//?24

(法语及哲学,牛津)

5. 怎样投毒才能不被警察抓到?//?29

(医学,剑桥)

6. 怎样组织一次成功的革命?//?34

(历史,牛津)

7.

如果有三个裸体美女站在你面前,你会选哪一个?这和经济学有关系吗?//?40

(哲学、政治与经济学,牛津)

8. 你相信雕像可以运动吗?“雕像会动”这一观点有什么合理性?//?45

(法语及西班牙语,牛津)

9. 人为什么会有两只眼睛?//?52

(生物科学,牛津)

等。。。。。。。。。。。

精彩书摘

如果有三个裸体美女站在你面前,你会选哪一个?这和经济学有关系吗?

(哲学、政治与经济学,牛津)

这道面试题真是荒谬透顶、颇具冒犯性质,而且还有很强的性别歧视意味!不过我姑且认为提问者故意提这种挑衅性的问题,目的是为了要阐明某个观点。实际上在经济学领域,提出此类问题确实与经济学研究大有关系,对某些经济学家以及某个误入歧途的经济学流派来说更是如此,因为他们最喜欢做的一件事就是用假设性的游戏展示人的选择。

自亚当·斯密(Adam Smith)于1776年写出巨著《国富论》之后,“选择”这一议题已经成为大部分经济学理论的核心,同时它也是自由化市场逻辑的精髓所在。斯密认为,如果能够保证市场的自由化,市场就能够永远提供适量的商品,因为有一只无形的利己之手通过我们的选择对市场进行操控。

该理论认为,如果人们能够自由做出选择,经济和社会就会得到最好的结果,人民的福利和福祉就能最大化。米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)和弗里德里希·哈耶克(Friedrich Hayek)等20世纪理论家相信没有人会比你更了解自己的最佳利益是什么,所以诸如国家负责分配资源等旨在指导人们如何进行选择的举措都注定会失败。他们表示自由化市场不只是让你自由选择要买什么,它还允许你自由选择自己的生活方式。

为了在数学上证明选择的实际效果,美国经济学家曾于战后提出了理性选择论,其理论基础就是认定所有人都“追求最大化的个体效用”。这就意味着我们每个人都专注于如何获取自己的最大利益。换言之,我们在生活中所做的每一个选择都是对自我利益及内在欲望的理性追求。(读到此处,你应该能够看出上述面试题中的端倪了。)

理性选择论认为我们可以用数学对市场的选择行为进行分析和预测,这种观点简单明了,在过去半个世纪内成为一大批经济观点的基础,并因此产生了不少深具影响力的经济学理论。

美国经济学家肯尼斯·阿罗(Kenneth Arrow)所提出的社会选择理论就是其中的一个,他基于法国18世纪政治思想家孔多塞侯爵(Marquis de Condorcet)的三向投票悖论 证明人们不可能达成一致意见,这就是著名的“不可能性定理”。阿罗认为,就算政治决策的动机很好,它也必将侵犯到个人的自由,只有市场机制才能做出正当有效的社会选择。 (从这里也能看出本面试题的提问初衷,因为面试题中同样给了你三个选择。)

博弈论是从理性选择论中衍生出来的另一著名理论, 试图用数学方法解释人们所做的选择,将选择视为博弈双方不惜一切代价取得胜利的战略游戏,是理性选择论的纯数学表达形式,应用范围十分广泛,既包括人类的购物行为,也包括动物的进化过程。其中最经典的应用实例就是“囚徒困境”。两名共犯被单独囚禁,谁先揭发对方就可获得减刑优待。根据博弈论观点,每个囚犯的唯一理性选择就是假设对方会做出对其最为不利的事情,因此最佳选择就是抢先告密。

问题是,后来有科学家设计了有真人参与的囚徒困境科学实验,结果很少有人会选择抢先告密,大部分实验对象都表现出与生俱来的正义感和对他人的信任,因此在做选择的时候不会精打细算,不会完全基于满足自我利益。现实生活也是这样。感谢上苍,幸好像“我该选哪位美女”、“她会如何反应”这样的理论性选择游戏与人们在现实生活中的表现并没有多少直接关系。

理性选择和博弈论对人类形象的描绘不仅十分古怪,而且相当矛盾和对立,就好像我们全都是精于算计、逻辑性很强的机器人,每个人唯一的驱动力就是动物欲望。实际上人类是非常复杂的生物,动物性只是我们身上的一个组成部分而不是全部内容。从一方面来说,我们很少能够做到完全理性;从另一方面来说,我们同时也是社会动物,因此相比自我满足的欲望,我们通常更需要与他人处好关系,建立联系。这也是为什么像达成共识和一致意见这样的事情不仅是可能的,更是我们想要的,虽然这当中略带讽刺意味。

令人感到惊奇的是,理性选择论以及像本面试题这种糟糕、幼稚的选择游戏虽然与人们在现实世界的表现相去甚远,却成为我们整个经济理论和经济政策体系的基础。在这些理论原则的指导下,市场自由化及解除市场管制等经济举措在20世纪80年代和90年代盛行一时,但据此创建的经济模式和制定的经济政策最终导致全球经济于2008年出现了灾难性的大崩溃。此后就连曾任美国联邦储备委员会主席的艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)和其他理性选择的坚定捍卫者们也不得不承认经济学家们之前犯了非常严重的错误。近年来,“行为”经济学家已经开始挑战理性选择论的正统地位。

用户评价

这本书的封面设计真是充满了历史的厚重感与现代的理性光辉,那种墨绿与米白的搭配,立刻就让人联想到知识的殿堂。拿到手里沉甸甸的,纸张的质感也非常好,翻阅起来有一种庄重感。我原本以为这会是一本枯燥的学术著作,毕竟“牛津”和“剑桥”这两个名字本身就自带一种高冷的滤镜,但实际阅读后发现,作者的叙事方式非常巧妙。它没有直接抛出晦涩的理论,而是用一种近乎对话的方式,引导读者进入思考的迷宫。那些提出的“思考题”,表面上看似乎是针对特定学科的难题,但深入挖掘,会发现它们更像是对我们日常认知结构的一种挑战。阅读过程中,我时常会停下来,盯着窗外发呆,试图在脑海中构建起作者所暗示的那个复杂逻辑网络。这本书的魅力就在于,它不急于给你答案,而是迫使你重新审视自己已经习以为常的那些“真理”。这种被挑战的感觉,与其说是阅读,不如说是一场智力上的攀登,每爬升一点,视野就开阔一分。对于那些渴望深度思考,却又害怕被传统教科书的僵硬框架所束缚的人来说,这本书无疑提供了一个绝佳的平台。

评分作为一个习惯了快速获取信息的读者,我一开始对这本书的“慢节奏”感到一丝焦虑。它要求你投入大量的时间去“消化”,而不是“吸收”。但渐渐地,我体会到了这种沉浸式的学习带来的深层价值。作者似乎深谙人类认知偏误的微妙之处,他设计的每一个问题,都精准地卡在了我们思维最薄弱或最自满的环节。它不会直接告诉你“你错了”,而是通过层层引导,让你自己走到那个逻辑的死胡同,然后蓦然发现出口就在不远处,但这个发现的过程,是完全由你自己完成的。这带来的学习效果是不可替代的。我感觉自己不仅仅是获得了知识,更是对自己的思维习惯进行了一次彻底的“重塑”和“校准”。这本书的价值不在于它能告诉你多少现有答案,而在于它能多大程度上激发你产生全新的、更具穿透力的原创性问题。它是一把钥匙,打开的不是现成的宝库,而是你通往自我智慧的入口。

评分最让我感到震撼的是这本书所蕴含的“怀疑精神”的传承。它并非鼓吹虚无主义,恰恰相反,它是在用最严谨的工具,去打磨我们对“确定性”的渴望。作者似乎在不断地提醒我们,无论是牛津的传统还是剑桥的理性,都并非是不可撼动的教条,而是历史进程中被反复验证和修正的阶段性成果。这种对权威的敬畏与审视并存的态度,使得整本书充满了动态的生命力。我特别喜欢其中穿插的那些简短的“历史侧注”,它们不是为了炫耀学识,而是作为参照点,展示了伟大的思想家们是如何在一片混沌中艰难地建立起自己的逻辑堡垒的。阅读这本书,就像是参与了一场横跨数百年的智者沙龙,你感到自己不再是一个孤立的个体,而是浩瀚知识长河中的一滴水,但同时,你也获得了超越时空限制的洞察力。它教会我的,是如何更优雅、更深入地与不确定性共存。

评分这本书的结构安排堪称一绝,它不像传统的按章节顺序推进的读物,更像是一个精心布局的迷宫花园。你以为你跟着主路在走,结果发现每一个“思考题”都是一个岔路口,引领你走向一片全新的风景。我特别欣赏作者处理时间线和知识源头的方式。他并非线性地从古至今梳理,而是将来自不同时代、不同地域的智慧火花并置在一起,让他们在读者的脑海中直接进行“碰撞”。这种非线性的阅读体验,迫使我们跳出历史的线性枷锁,去关注思想本身的普适性和变异性。有时候,一个在十九世纪初期被提起的哲学困境,通过作者的巧妙转译,竟然能完美地映射到当代数字伦理的某个尖锐问题上。这种跨越时空的对话感,极大地拓宽了我的思维广度。坦白讲,我读完前三分之一时,不得不经常回头查阅前面的笔记,因为知识点之间的连接方式过于隐晦和精妙,需要读者自己去编织那张无形的网。

评分这部作品的语言风格有一种奇特的、近乎诗意的严谨,这是我阅读过程中感受最深的一点。它不像某些科普读物那样追求通俗易懂到丧失精确性,也不是那种晦涩难懂到令人望而却步的纯粹学术论文。它找到了一个近乎完美的平衡点。例如,在讨论某些跨学科概念的边界时,作者会不经意地使用一些非常古典的修辞手法,像是老派绅士在庄园的图书馆里轻声细语,但每一个词汇的选择都像是经过了最精密的仪器校准。这种独特的韵律感,使得原本可能枯燥的逻辑推演过程,变成了一种享受。我发现自己不自觉地会放慢语速去品味那些长句的结构,它们层层递进,如同精妙的钟表结构,每一个齿轮都在恰当的时机咬合。读完一章,就像是解开了一个复杂的数学谜题,但过程中获得的满足感,远超于简单的“搞懂了”三个字。它更像是灵魂深处被轻轻拨动了一下,引发了长久的共鸣。

评分好书 很有启发

评分好书 很有启发

评分Brilliant.

评分快捷方便东西好

评分快递小哥太给力了

评分不错,一次满意的购物。

评分快递小哥太给力了

评分Brilliant.

评分好书~值得收藏和分享

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![犹太神秘主义概论 [一本在国内犹太教研究领域具有不可取代地位的专著] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11940110/574519b4Nddd64d3c.jpg)