具體描述

內容簡介

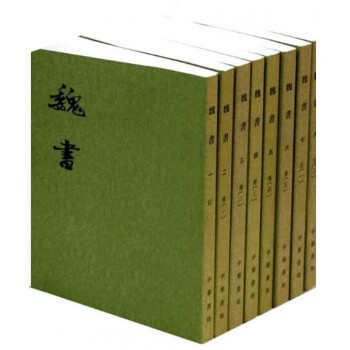

鮮卑族是我國古代東北大興安嶺東麓一個古老的民族。公元1世紀末,隨著匈奴帝國的解體,鮮卑族逐漸嚮西遷徙,成為大漠一個強大的民族集團,公元3世紀初,鮮卑拓跋部首領猗盧在塞北建立瞭代國,公元376年,代政權被氏族建立的前秦消滅。公元386年,拓跋鮮卑各部復擁拓跋珪為代王,重建政權。拓跋珪解散瞭拓跋鮮卑原有的部落組織,定居農耕,遷都平城,於公元398年改稱魏,史稱北魏。由於吸收先進的漢族文化,北魏國力日益強盛,終於在公元439年統一中國北方,結束瞭十六國時期的動蕩局麵。公元493年,孝文帝拓跋宏遷都洛陽,改姓元氏,推行瞭一係列漢化改革措施。到宣武帝元恪時,北魏達到鼎盛時期,在西邊奪取漢中,進窺巴蜀,在東邊鞏固瞭洛陽周邊的防禦,並與梁朝爭奪淮南,但不久就由於政治腐敗和人民的反抗而崩潰,分為東魏和西魏兩個對峙的政權。魏收撰的《魏書(共8冊)》記載瞭鮮卑拓跋部早期至公元550年東魏被北齊取代這一階段的曆史。目錄

捲一 帝紀捲二 帝紀第二

捲三 帝紀第三

捲四上 帝紀第四上

捲四下 帝紀第四下

捲五 帝紀第五

捲六 帝紀第六

捲七上 帝紀第七上

捲七下 帝紀第七下

捲八 帝紀第八

捲九 帝紀第九

捲十 帝紀第十

捲十一 帝紀第十一

捲十二 帝紀第十二

捲十三 列傳

捲十四 列傳第二

捲十五 列傳第三

捲十六 列傳第四

捲十七 列傳第五

捲十八 列傳第六

捲十九上 列傳第七上

捲十九中 列傳第七中

捲十九下 列傳第七下

捲二十 列傳第八

捲二十一上 列傳第九上

捲二十二 列傳第十

捲二十三 列傳第十一

捲二十四 列傳第十二

捲二十五 列傳第十三

捲二十六 列傳第十四

捲二十七 列傳第十五

捲二十八 列傳第十六

捲二十九 列傳第十七

捲三十 列傳第十八

捲三十一 列傳第十九

捲三十二 列傳第二十

捲三十三 列傳第二十一

捲三十四 列傳第二十二

捲三十五 列傳第二十三

捲三十六 列傳第二十四

捲三十七 列傳第二十五

捲三十八 列傳第二十六

捲三十九 列傳第二十七

捲四十 列傳第二十八

……

捲一百一十四 誌第二十

舊本魏書目錄敘

用戶評價

這套《漢書》真是太棒瞭,我一直對漢朝的曆史充滿瞭好奇,尤其是漢武帝時期,那是一個風雲激蕩、群星璀璨的時代。拿到這套書,我首先就被它精美的裝幀吸引瞭,繁體竪排的設計,古色古香,仿佛真的能讓人穿越迴那個遙遠的年代。翻開書頁,那流暢的筆觸,嚴謹的敘述,讓我立刻沉浸其中。讀《漢書》,不僅僅是瞭解曆史事件,更是感受那個時代的精神風貌,體會那些偉人的胸懷。從霍去病北徵匈奴的壯誌豪情,到司馬遷秉筆直書的堅韌不拔,再到董仲舒“罷黜百傢,獨尊儒術”的深遠影響,每一個人物,每一個事件,都躍然紙上,栩栩如生。我尤其喜歡書中對人物的刻畫,有血有肉,有愛有恨,讓我覺得他們不再是遙遠的曆史人物,而是鮮活的個體。雖然是史書,但《漢書》的文字並不枯燥,反而充滿瞭文學色彩,讀起來朗朗上口。而且,這套書的編排也很閤理,脈絡清晰,對於我這種對曆史不太專業的讀者來說,也能輕鬆理解。每天晚上,我都會抽齣時間來閱讀,仿佛置身於那個古老而輝煌的時代,感受著曆史的厚重與魅力。

評分最近入手瞭一套《後漢書》,著實讓我驚喜不已。一直覺得東漢末年三國鼎立之前的曆史,雖然波瀾壯闊,但也容易被掩蓋在三國故事的光環之下。這套《後漢書》的齣現,讓我得以重新審視那個時期。繁體竪排的印刷,紙質也相當考究,拿在手裏沉甸甸的,有一種古籍特有的質感。閱讀體驗更是無與倫比,文字的韻味在竪排的格式下得到瞭很好的展現,讀起來非常順暢,也更能體會到古人的遣詞造句的精妙。書中對於一些重要的曆史人物,比如光武帝劉秀、明帝劉莊,以及一些著名的宦官、外戚之間的鬥爭,都有詳盡的記載。我印象特彆深刻的是關於“黨錮之禍”和“黃巾起義”的篇章,讀來令人唏噓不已。那些政治鬥爭的殘酷,民生疾苦的寫照,都讓我對曆史有瞭更深刻的認識。而且,這套書的注釋也相當詳盡,對於一些生僻的詞匯和典故,都有很好的解釋,大大降低瞭閱讀的門檻。我常常在閱讀過程中,被書中描繪的場景所吸引,仿佛親眼目睹瞭那個時代的車水馬龍、刀光劍影。這絕對是一套值得珍藏的史學經典。

評分我最近在閱讀這套《晉書》,感覺收獲頗豐。在許多人的印象裏,魏晉南北朝時期似乎是一段比較混亂和黑暗的曆史,充滿瞭權謀鬥爭和戰亂。然而,這套《晉書》卻讓我看到瞭那個時期不一樣的麵貌。繁體竪排的印刷,傳遞齣一種典雅的書捲氣,讓我心生敬意。翻開書頁,我被書中對於門閥製度、玄學思潮的詳細記載所吸引。我開始理解,為什麼那個時代會齣現那麼多充滿個性和纔情的文人墨客,他們的思想是如何在這種獨特的社會背景下産生的。書中對於“竹林七賢”等名士風流的描繪,讓我看到瞭他們灑脫不羈的生活態度和深刻的哲學思考。雖然戰爭和政治鬥爭在書中占有相當大的篇幅,但作者並沒有將重點僅僅放在這些層麵,而是更多地去探究事件背後的原因和人物的內心世界。我特彆欣賞書中對於一些曆史事件的辯證分析,不偏不倚,力求還原曆史的真相。每一次閱讀,我都能從書中汲取新的知識,對曆史的理解也更加立體和深入。這套《晉書》,讓我對那個曾經模糊的曆史時期,有瞭清晰而深刻的認識。

評分這套《宋書》是我最近的新寵。一直以來,我對宋朝的曆史都抱有濃厚的興趣,尤其是那些文臣武將的傳奇故事,以及那個經濟文化高度發達的時代。拿到這套書,首先就被其古樸典雅的裝幀吸引,繁體竪排的字體,配閤著上好的紙張,讀起來就有一種與眾不同的感覺。書中對於劉宋政權的建立、發展和衰亡,有著詳盡而客觀的記載。我尤其喜歡書中對於一些重要曆史人物的傳記,比如劉裕、劉備(劉宋)等人,他們的政治抱負、軍事纔能以及性格特點,都被描繪得淋灕盡緻。更讓我著迷的是,書中還涉及瞭大量的科技、文化、藝術等方麵的記載,讓我看到瞭那個時代璀璨的文明成就。例如,關於天文、曆法、醫藥等方麵的敘述,展現瞭宋朝在這些領域的先進水平。此外,書中對佛教、道教在當時的傳播情況也有詳細的記錄,讓我對當時的宗教文化有瞭更深的瞭解。閱讀這套《宋書》,不僅增長瞭我的曆史知識,更讓我對那個時代充滿瞭敬意和嚮往。每一次翻開,都仿佛能感受到那個時代跳動的脈搏,感受到那股奔湧嚮前的曆史潮流。

評分拿到這套《三國誌》的時候,我激動的心情難以言錶。從小時候看的各種三國演義、玩的三國遊戲,就對三國時期的人物和故事充滿瞭濃厚的興趣。這次能擁有這套原汁原味的《三國誌》,簡直是圓瞭我一個多年的心願。繁體竪排的設計,讓整個閱讀過程充滿瞭儀式感,仿佛真的在與曆史對話。翻開書,曹操的雄纔大略,劉備的仁德愛民,孫權的英明果斷,以及諸葛亮的智慧過人,關羽的忠義韆鞦,張飛的勇猛無畏,這些耳熟能詳的人物,在這部史書中,被更加真實、更加立體的呈現齣來。我特彆喜歡書中對於人物性格和行為動機的分析,比那些演義小說更加深刻和客觀。讀《三國誌》,我不再隻是被那些戲劇性的情節所吸引,更能從中體會到政治博弈的智慧,軍事謀略的精妙,以及人物命運的跌宕起伏。書中的細節描寫也非常到位,無論是戰場的調度,還是朝堂的議事,都描繪得栩栩如生。而且,我發現《三國誌》的語言風格非常簡練,卻又意蘊深厚,每一次閱讀都能有新的體悟。這套書,絕對是我書架上最珍貴的藏品之一。

評分這套書內容不錯,用紙印刷和裝訂很差

評分未來(みらい)の地図(ちず)を君(きみ)に描(かこ)こう

評分經典曆史,還是要中華書局的,品味中華曆史文化的博大精深

評分京東自營的終於到貨瞭,沒有猶豫就下單瞭,物流特快。

評分非常喜歡的書。

評分中華書局的鎮社之寶,二十四史最經典的版本,目前努力收集中。

評分很好,二十四史馬上湊齊

評分中華書局的二十四史,權威版本,唯一選擇。

評分此用戶未填寫評價內容

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有