具体描述

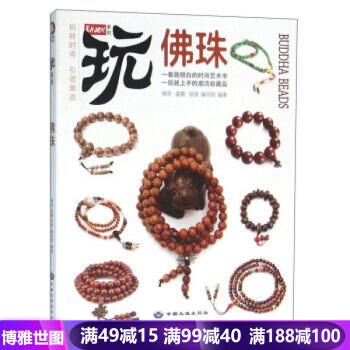

书名:玩系列-佛珠

定价:29.8元

作者:潮流·鉴藏·投资编写组

出版社:中国大地出版社

出版日期:2016-03-01

ISBN:9787802468474

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:32开

本书编者从佛珠的分类、功用、辨伪、持用四个方面进行了详尽的阐述,相信在看完书中的介绍后,大家对佛珠这类艺术品会有一个相对清晰的认识,从而在收藏时也便能够更顺利地找到自己喜欢的佛珠了。

潮流·鉴藏·投资编写组隶属春晓伟业旗下的一个专业图书策划团队,成员为考古、历史、博物馆、汉语言文学、美术、设计等专业的高材生,拥有丰富的专业知识和深厚的文化素养。他们经历过系统的出版培训,具备扎实的编辑功翩灵活的策划能力;他们是意气风发的年轻人,热爱传统文化,也喜欢紧跟潮流,策划出版了众多古典与时尚相结合的畅销图书。

**章变化万千:熟悉佛珠的分类

越来越火爆的收藏品一佛珠/ 002

佛珠的组成要素/ 004

佛珠的颗数代表不同的含义/ 009

持珠、佩珠、挂珠,千万不可混淆/026

了解佛珠的材质,才能心中有谱/ 029

di二章净虑怡情:详解佛珠的功用

记数的法器/094

对身体有益的珍品/101

馈赠亲友的佳品/105

时尚新潮的装饰品/106

价值连城的收藏品/109

di三章慧眼识真:巧辨佛珠的真假

菩提佛珠种类多,看清后再出手/114

木材的纹理和特性是辨别木质类佛珠的关键/119

鱼龙混杂,"火眼金睛"鉴玉石类佛珠/124

分辨果实(核)类佛珠,先看"油色"再看雕工/132

di四章掌中品性:佛珠应当这样持用

与"佛"结缘后应先净化/136

单手、双手、左手、右手持珠有讲究/141

使用佛珠的六大禁忌/146

会玩还要会养,佛珠保养各不同/147

用户评价

关于“辨伪”的部分,简直是为我这种有点“眼力洁癖”的收藏者量身定做的指南。我特别喜欢作者那种实事求是的写作态度,没有过度渲染“捡漏”的刺激感,而是用一种近乎科学的严谨态度来分析仿制品的常见手法。书中对于不同材质(尤其是老料与新料)在包浆、孔道磨损、气味乃至密度上的细微差别,都有配图和详尽的文字描述。举例来说,对于某些老蜜蜡的“贼光”的辨识,作者提供的观察角度和光照条件建议,都是我在其他地方难以找到的实战经验。它不像那些速成手册那样给出简单的“看颜色”、“闻气味”的口诀,而是深入到物理层面去解释为什么会形成某种特征,这种知识的扎实性让人感到无比可靠。读完这一章,我感觉自己的“火眼金睛”至少提升了两个等级,对待那些动辄“清代老料”的说辞,也能多一份冷静的审视了。

评分这本书的封面设计得非常雅致,那种沉稳的木质色调搭配烫金的字体,让人一眼就能感受到它蕴含的深厚文化底蕴。我原本对佛珠的了解仅停留在“挂在手上的念物”这一层面,但翻开这本书后,才发现自己错得有多离谱。它像一位温和而博学的长者,带着我走进了这个看似简单,实则复杂精妙的世界。首先,书中对不同材质佛珠的历史渊源和文化象征的梳理,简直是教科书级别的详尽。比如,檀香、小叶紫檀、黄花梨这些常见木材,作者不仅列出了它们的生物学特性,更深入挖掘了它们在佛教仪式中的象征意义,以及在古代文人士大夫阶层中是如何被视为“清玩”的。阅读这些内容时,我仿佛能触摸到那些穿越时空、被无数人摩挲过的温润珠子,感受到那份宁静的力量。这本书的叙事节奏把握得恰到好处,既有严谨的学术考据,又不失流畅的阅读体验,让人在吸收知识的同时,心灵也得到了片刻的涤荡。如果说市面上很多文玩书籍偏向于“炫技”和“炒作”,这本书则更注重“溯源”与“理解”,这点我非常欣赏。

评分这本书的后半部分,尤其在“持用鉴定鉴赏”这块的处理上,展现了作者深厚的玩家底蕴。它完全跳脱了单纯的文物评级思维,转而探讨人与物的互动关系。作者用生动的笔触描绘了不同人持用佛珠后,珠子在时间流逝中产生的“气韵”变化,这是一种非常主观,但又极其重要的鉴赏维度。比如,如何通过观察珠子表面因长期盘玩而形成的细腻“牛毛纹”来判断其主人的用心程度,以及如何从一串佛珠的整体和谐度来判断其主人是否具备高雅的审美。这种“养器”的哲学,让冰冷的珠子重新焕发了生命力。对我来说,这不仅仅是一本工具书,更像是一部关于生活美学和时间哲学的散文集,它教会我,真正的文玩收藏,是与时间做朋友,是与器物进行心灵的对话。

评分整体来看,这本书的装帧精美,图文并茂,但最让我惊喜的是其“教程”的实用性与深度达到了完美的平衡。许多市面上标注为“教程”的书籍,往往要么流于表面,要么过于晦涩难懂,难以形成有效的知识体系。但这本《玩系列-佛珠》成功地搭建了一个从入门到精通的阶梯。它的逻辑非常清晰:先建立理论基础(分类、功用),再进行实战训练(辨伪),最后提升境界(鉴赏、持用)。作者的文字功力毋庸置疑,遣词造句古朴中带着现代的洞察力,读起来毫不费力,却字字珠玑。对于任何一位渴望深入了解佛珠文化,并希望将其融入自己生活审美中的爱好者来说,这本书的价值远超其定价,它提供的是一种系统化的、可以持续精进的鉴赏路径和生活态度。

评分这本书的结构安排实在独到,它并非简单地罗列佛珠的种类,而是巧妙地构建了一个完整的“佛珠鉴赏体系”。最让我受益匪浅的是关于“功用”那一章节的剖析。以往我总以为佛珠就是用来计数念佛的工具,但书中细致地阐述了手串、挂珠、持珠在形制上的差异,以及不同数量(如108颗、27颗、14颗)背后的佛教仪轨关联。这种对“形制即功能”的深度解读,极大地提升了我对佛珠的认知层次。此外,书中对不同地域和宗派的特色佛珠也做了横向对比,比如藏传金刚杵配饰的内涵,与江南文人圈中对沉香珠的审美取向,那种文化张力被描绘得淋漓尽致。对于初学者而言,这本书的引导性极强,它不只是告诉你“这是什么”,更教会你“为什么是这样”,这种由表及里的探究,让原本略显枯燥的知识点变得生动立体起来,极具启发性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有