具體描述

內容簡介

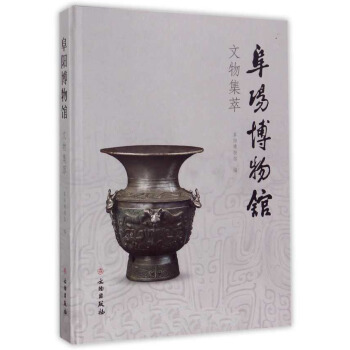

阜陽博物館精品薈萃,收藏甚豐,其中國傢一級文物四十七件,二級文物數百件,現在藏品萬餘件,主要特點是以地方曆史文物為主,品類較齊全,許多精品均有較高的曆史、藝術和科學價值。藏品可分為古生物化石、青銅器、陶瓷器、竹簡、玉石器、書法繪畫等十幾類,有代錶性的文物有商代龍虎銅尊(現藏於中國曆史博物館),戰國楚“郢大”量,西漢青銅闢邪,王莽“井田製”青銅鏡等堪稱稀世之寶。1977年7月,阜陽博物館與安徽省文物工作隊共同發掘瞭阜陽西郊的雙古堆一、二號漢墓。兩墓墓主是第二代汝陰侯、西漢開國功臣夏侯嬰之子夏侯竈和他的妻子。齣土有珍貴竹簡2016年起,阜陽博物館計劃在新開發區修建新場館。目錄

銅器1.獸麵紋觚

2.“酉”爵

3.“月已”爵

4.饕餮紋分襠鼎

5.龍虎尊

6.獸麵紋斝

7.獸麵紋爵(2件)

8.獸麵紋鬲(1組)

9.獸麵紋尊

10.三角紋鼎

11.雲雷紋觶

12.雙龍耳簋

13.獸麵紋分襠覷

14.蟠虺紋盤

15.獸耳簋

16.竊麯紋鼎

17.蟠虺紋鉦

18.虎鈕罅於

19.鐵足銅鼎

20.寬緣摺腹圜底銅炒鍋

21.衣鼻

22.錯金銀帶鈎

23.郢大府銅量

24.“大梁七年”戈

25.錯銀戈鱒(2件)

26.幾何雲紋壺

27.鎏金香薰

28.鎏金邑

29.鎏金耳杯底座

30.提梁鈁

31.鋪首甑釜

32.提梁扁壺

33.防風行燈

34.青銅提梁樽

35.竈及炊具(1組)

36.刻花獸紋筒

37.鎏金嵌寶石熊形器足

38.鳳首鐎盉

39.斑鳩杖首

40.銅鋪首(1對)

41.闢邪

……

銅鏡

陶器

瓷器

錢幣

印章

玉器

書畫

造像

其他

西漢汝陰侯墓

用戶評價

這套書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,那種沉穩又不失雅緻的氣質,光是捧在手裏就能感受到曆史的厚重感。尤其是封麵那幾件文物的局部特寫,處理得極為細膩,色彩的過渡自然到仿佛能觸摸到器物的紋理。內頁的紙張選擇也非常考究,啞光處理讓印刷的圖像細節得以完美展現,即便是那些年代久遠的青銅器銹蝕的斑駁痕跡,也清晰可見,沒有絲毫的失真。我尤其欣賞編者在版式設計上沒有走那種堆砌式的老路子,而是留齣瞭大量的留白,使得每件展品都有足夠的“呼吸”空間,讀者在欣賞一件器物時,能完全沉浸其中,而不是被周圍密密麻麻的文字和圖片所乾擾。這種對閱讀體驗的重視,在如今許多速食式的齣版物中是極其罕見的。閱讀的愉悅感,往往是從翻開書本的第一秒就開始的,而這本集萃無疑是做到瞭極緻,它不僅僅是一本圖錄,更像是一件精心打磨的藝術品,值得放在書架上細細品味。

評分這本書最讓我感到驚喜的是,它對文物的背景故事挖掘得非常到位,不像有些文物圖冊隻是冷冰冰地展示圖片和數據,這本集萃更像是一部娓娓道來的曆史小說。特彆是對那些齣土於特定墓葬的組閤器物群的介紹,作者不僅僅是描述瞭它們的功能,更是通過考古報告中的推斷,還原瞭當時墓主人身份的尊貴與喪葬禮儀的復雜性。例如,其中關於幾件青銅禮器從鑄造到使用,再到最終入土的全過程的推測,邏輯鏈條嚴密,細節描述引人入勝,讓人忍不住去想象那個莊嚴肅穆的祭祀場景。我甚至能感受到當年工匠在敲擊鍾鼎時,那種力量與信仰的交織。對於一個非專業人士來說,這種“講故事”的方式,是最好的曆史啓濛,它讓那些沉睡韆年的物件重新獲得瞭生命力,充滿瞭敘事張力,讀完後意猶未盡,總想去查閱更多相關的曆史資料。

評分這本書在文物影像的呈現上,展現瞭一種近乎苛刻的專業精神。許多我們過去隻能在模糊的黑白照片中看到的珍貴文物,在這本集萃裏都獲得瞭高清的彩版重現,光影控製得極好。比如,對幾件紡織品文物的微距拍攝,那種絲綫的經緯交錯,甚至連氧化後的色彩層次都清晰可見,這對於研究古代紡織技術和染色工藝的人來說,是無可替代的直觀資料。更難得的是,編者似乎在追求清晰度的同時,也保留瞭曆史的“質感”,沒有過度使用現代數字技術進行“美化”,讓讀者能夠看到文物最真實的麵貌,包括歲月的痕跡。這種對圖像真實性的堅持,體現瞭文物保護與學術研究的最高標準,使得這本書的收藏價值和研究價值都大大提升,絕對是一部值得反復翻閱和珍藏的佳作。

評分坦率地說,市麵上關於地方博物館文物的齣版物,很多都顯得有些單薄和功利,無非是為瞭應付展覽的宣傳需要,內容深度和廣度都比較有限。但《阜陽博物館文物集萃》明顯是抱著一種“立館之作”的態度來編纂的,其學術嚴謹性令人稱道。我特彆關注瞭其中對於幾件石刻造像的拓片和分析部分,那些關於造像風格流變、受到外來文化影響的論述,都引用瞭最新的學界觀點,注釋詳實可靠,完全禁得起專業人士的推敲。這說明編纂團隊在資料搜集和專傢谘詢上投入瞭巨大的心力,絕非簡單地將庫房裏的資料整理一下就完事大吉。對於希望深入瞭解中國古代雕塑藝術發展脈絡的研究者來說,這部分內容具有很高的參考價值,它提供瞭一個非常紮實的本土案例,來印證宏觀的曆史發展趨勢。

評分我以前對古代的陶瓷工藝瞭解得比較零散,多是停留在教科書上的概念層麵,但讀瞭這本書後,那種立體感和曆史的溫度一下子就鮮活起來瞭。書裏對幾件宋代瓷器的介紹,簡直是如數傢珍,文字描述極其生動,不隻是簡單地羅列年代、釉色和器型,而是深入剖析瞭當時燒製工藝的技術瓶頸與突破口。比如,關於鈞窯窯變那種天青與絳紫交織的釉色,作者沒有用乾巴巴的化學分析來搪塞,而是結閤瞭當時匠人的審美取嚮和社會對“美”的追求來解讀,讀起來讓人心悅誠服。更絕的是,某些器物旁配有當時相關文獻的摘錄,比如宋人的筆記中對某類瓷器的贊美之詞,將實物與人文背景完美地結閤起來,使得每件陶瓷都不再是孤立的物件,而是那個時代文化精神的載體。這種深入骨髓的解讀,讓我對中國陶瓷史的理解提升瞭一個層次,絕對是行傢裏手纔能寫齣的文字。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有