具体描述

内容简介

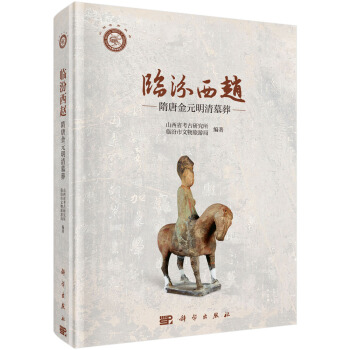

《临汾西赵——隋唐金元明清墓葬》报告了2013年山西省临汾市尧都区发掘的40座墓葬的资料,这批墓葬共计隋代墓葬2座、唐代墓葬10座、金代墓葬1座、元代墓葬1座、明代墓葬6座、清代墓葬13座、时代不明墓葬7座。出土陶器、陶俑、瓷器、鎏金铜器、银器、铜器、铁器和玻璃器等,以及砖墓志、石墓志、墨书砖;其中陶俑非常精美。目录

目录第一章 绪论(1)

一、地理环境和历史沿革(1)

二、发掘缘起与工作概况(4)

第二章 隋、唐时期墓葬(7)

一、M26(7)

二、M36(10)

三、M2(14)

四、M3(21)

五、M4(26)

六、M5(28)

七、M7(31)

八、M17(34)

九、M35(55)

十、M38(58)

十一、M45(60)

十二、M47(64)

第三章 金、元时期墓葬(67)

一、M19(67)

二、M1(69)

第四章 明代墓葬(75)

一、M20(75)

二、M23(78)

三、M29(82)

四、M33(89)

五、M42(92)

六、M50(95)

第五章 清代墓葬(100)

一、M13(100)

二、M14(103)

三、M15(105)

四、M16(106)

五、M27(108)

六、M28( 111)

七、M31(113)

八、M39(116)

九、M40(118)

十、M43(121)

十一、M44(122)

十二、M48(125)

十三、M49(127)

第六章 时代不明墓葬(131)

一、M6(131)

二、M8(131)

三、M22(133)

四、M30(134)

五、M32(135)

六、M34(136)

七、M41(136)

第七章 结语(138)

附表(148)

附表一 西赵遗址隋、唐墓葬登记表(148)

附表二 西赵遗址金、元、明墓葬登记表(150)

附表三 西赵遗址清代墓葬登记表(151)

附表四 西赵遗址时代不明墓葬登记表(153)

附录一 临汾西赵遗址出土墓志多光谱成像分析(154)

附录二 山西临汾西赵遗址出土人骨研究(157)

后记(163)

插图目录

图一 临汾市位置示意图(2)

图二 西赵遗址位置示意图(3)

图三 西赵遗址发掘位置示意图(3)

图四 西赵遗址墓葬分布图(6)

图五 M26平面、剖视图(8)

图六 M26出土器物(一)(9)

图七 M26出土器物(二)(10)

图八 M36平面、剖视图(11)

图九 M36出土陶罐(13)

图一〇 M36出土器物(13)

图一一 M2平面、剖视图(14)

图一二 M2出土陶器(16)

图一三 M2出土瓦当及墓砖(17)

图一四 M2出土器物(18)

图一五 M2出土墓志盖拓本(M2∶1)(19)

图一六 M2出土墓志底拓本(M2∶2)(20)

图一七 M3平面图(22)

图一八 M3面西剖视图(23)

图一九 M3出土B型陶罐(24)

图二〇 M3出土陶器(25)

图二一 M4平面、剖视图(27)

图二二 M4南壁正视图(28)

图二三 M5平面、剖视图(29)

图二四 M5出土陶罐(30)

图二五 M7平面、剖视图(32)

图二六 M7出土陶罐(33)

图二七 M7出土器物(33)

图二八 M17平面、剖视图(35)

图二九 M17出土A型风帽男俑(37)

图三〇 M17出土A型风帽男俑(38)

图三一 M17出土A型风帽男俑(39)

图三二 M17出土A型风帽男俑(40)

图三三 M17出土风帽男俑(41)

图三四 M17出土单刀半翻髻女俑(42)

图三五 M17出土单刀半翻髻女俑(43)

图三六 M17出土单刀半翻髻女俑(44)

图三七 M17出土单刀半翻髻女俑(45)

图三八 M17出土单刀半翻髻女俑(46)

图三九 M17出土A型骑马人物俑(47)

图四〇 M17出土Ba型骑马人物俑(48)

图四一 M17出土Bb型骑马人物俑(49)

图四二 M17出土武士俑(50)

图四三 M17出土镇墓兽(51)

图四四 M17出土陶俑(52)

图四五 M17出土陶牛(M17∶6)(53)

图四六 M17出土“开元通宝”铜钱(54)

图四七 M35平面、剖视图(56)

图四八 M35出土器物(57)

图四九 M38平面、剖视图(58)

图五〇 M38出土器物(59)

图五一 M45平面、剖视图(61)

图五二 M45出土器物(62)

图五三 M45出土器物(63)

图五四 M47平面、剖视图(65)

图五五 M47出土陶罐(66)

图五六 M19平面、剖视图(68)

图五七 M19封门正视图(69)

图五八 M19出土陶罐(M19∶1)(69)

图五九 M1平面、剖视图(71)

图六〇 M1墓壁正视图(72)

图六一 M1墓顶俯视图(73)

图六二 M1出土器物(74)

图六三 M20平面、剖视图(76)

图六四 M20出土器物(77)

图六五 M23平面、剖视图(78)

图六六 M23出土器物(80)

图六七 M23出土瓷器(81)

图六八 M23出土铁棺环(82)

图六九 M29平面、剖视图(83)

图七〇 M29出土器物(84)

图七一 M29出土泥俑(86)

图七二 M29出土泥俑(87)

图七三 M29出土泥俑(88)

图七四 M33平面、剖视图(90)

图七五 M33出土瓷器(91)

图七六 M42平面、剖视图(92)

图七七 M42出土瓷器(93)

图七八 M42出土铁棺环(94)

图七九 M50平面、剖视图(96)

图八〇 M50出土器物(97)

图八一 M50出土铜钱拓片(99)

图八二 M50出土铁棺环(99)

图八三 M13平面、剖视图(101)

图八四 M13出土器物(102)

图八五 M14出土褐釉瓷罐(M14∶1)(103)

图八六 M14平面、剖视图(104)

图八七 M15平面、剖视图(105)

图八八 M15出土褐釉瓷罐(M15∶1)(106)

图八九 M16平面、剖视图(107)

图九〇 M16出土器物(108)

图九一 M27平面、剖视图(109)

图九二 M27出土瓷器(110)

图九三 M28平面、剖视图(112)

图九四 M28出土器物及铜钱拓片(113)

图九五 M31平面、剖视图(114)

图九六 M31出土瓷器(115)

图九七 M39平面、剖视图(117)

图九八 M39封门正视图(118)

图九九 M39出土褐釉瓷罐(M39∶1)(118)

图一〇〇 M40平面、剖视图(119)

图一〇一 M40封门正视图(120)

图一〇二 M40出土器物(121)

图一〇三 M43平面、剖视图(121)

图一〇四 M43出土褐釉瓷罐(M43∶1)(122)

图一〇五 M44平面、剖视图(123)

图一〇六 M44封门正视图(124)

图一〇七 M44出土器物(124)

图一〇八 M48出土茶叶末釉瓷罐(M48∶1)(125)

图一〇九 M48平面、剖视图(126)

图一一〇 M49平面、剖视图(128)

图一一一 M49出土器物及铜钱拓片(129)

图一一二 M6平面、剖视图(132)

图一一三 M8平面、剖视图(132)

图一一四 M22平面、剖视图(133)

图一一五 M22封门正视图(134)

图一一六 M30平面、剖视图(134)

图一一七 M32平面、剖视图(135)

图一一八 M34平面、剖视图(136)

图一一九 M41平面、剖视图(137)

图版目录

图版一 西赵遗址发掘现场

图版二 西赵遗址M26墓室、出土器物

图版三 西赵遗址M36墓室、出土器物

图版四 西赵遗址M2墓室、出土器物

图版五 西赵遗址M2出土陶俑

图版六 西赵遗址M2出土器物

图版七 西赵遗址M2出土墓志

图版八 西赵遗址M3全景、出土器物

图版九 西赵遗址M3出土B型陶罐

图版一〇 西赵遗址M4

图版一一 西赵遗址M5出土陶罐

图版一二 西赵遗址M7墓室、出土器物

图版一三 西赵遗址M17

图版一四 西赵遗址M17

图版一五 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶13)

图版一六 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶3)

图版一七 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶10)

图版一八 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶15)

图版一九 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶16)

图版二〇 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶18)

图版二一 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶20)

图版二二 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶21)

图版二三 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶26)

图版二四 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶28)

图版二五 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶36)

图版二六 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶40)

图版二七 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶41)

图版二八 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶42)

图版二九 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶43)

图版三〇 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶45)

图版三一 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶46)

图版三二 西赵遗址M17出土A型风帽男俑(M17∶51)

图版三三 西赵遗址M17出土B型风帽男俑(M17∶14)

图版三四 西赵遗址M17出土B型风帽男俑(M17∶44)

图版三五 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶22、M17∶19)

图版三六 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶29)

图版三七 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶29)

图版三八 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶30)

图版三九 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶31)

图版四〇 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶33)

图版四一 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶34)

图版四二 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶35)

图版四三 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶37)

图版四四 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶38)

图版四五 西赵遗址M17出土单刀半翻髻女俑(M17∶39)

图版四六 西赵遗址M17出土A型骑马人物俑(M17∶8)

图版四七 西赵遗址M17出土A型骑马人物俑(M17∶48)

图版四八 西赵遗址M17出土Ba型骑马人物俑(M17∶9)

图版四九 西赵遗址M17出土Ba型骑马人物俑(M17∶17)

图版五〇 西赵遗址M17出土Bb型骑马人物俑(M17∶11)

图版五一 西赵遗址M17出土Bb型骑马人物俑(M17∶12)

图版五二 西赵遗址M17出土武士俑(M17∶49)

图版五三 西赵遗址M17出土武士俑(M17∶7)

图版五四 西赵遗址M17出土镇墓兽

图版五五 西赵遗

用户评价

这本关于临汾西赵地区隋唐金元明清墓葬的考古报告,从整体上看,资料的翔实程度令人印象深刻。翻开书页,首先映入眼帘的是大量的出土遗物照片和墓葬形制图,细节之处处理得相当到位。比如,对于几座保存较好的砖室墓,作者不仅提供了精确的三维测绘图,还对砖雕的纹饰进行了细致的拓片和分析,这对于研究晚期墓葬的建筑技术和艺术风格演变,无疑提供了坚实的实物基础。特别值得一提的是,书中对随葬品分类的严谨性,陶器、瓷器、钱币、金银器等,都有独立的章节进行系统梳理,尤其是一些带有明确纪年或款识的器物,其断代价值极高。虽然我个人更关注唐代早期的社会风貌,但书中对金元时期墓葬中反映的地域性文化特征的梳理,也展现了研究团队深厚的专业功底。当然,如果能在田野考古的发掘过程记录上再多增加一些环境背景的描述,比如地层堆积的序列、周边的水文地质情况,对于理解墓葬的选址和保存状态,或许能提供更全面的视角。总体来说,这是一部值得考古专业人士和历史爱好者细细品读的严谨著作,是区域考古研究的重要里程碑。

评分坦白讲,我更看重的是它作为一部地方考古实证资料集的重要性。对于我们这些长期研究晋南地区墓葬的学者来说,能够获得如此集中、系统、高精度地描述临汾西赵地区考古发现的文献,是极大的福音。书中对每一座墓葬的平面图、剖面图,以及特别是对砖结构细节的放大拍摄,都展现了极高的规范性。那些看似枯燥的测绘数据和坐标记录,恰恰是构建区域考古学框架不可或缺的基石。我特别关注了其中对清代墓葬中“风水”元素的记录,虽然是晚期材料,但其规制和选址逻辑与早期墓葬的某种隐性继承关系,通过对比分析,使得区域墓葬演变的脉络更为清晰。这本书的价值不在于华丽的辞藻或新颖的理论阐释,而在于它以一种近乎冷峻的客观姿态,提供了第一手的、无可辩驳的史料证据。它就像一座坚固的资料库,等待着后来的研究者去挖掘和诠释其中蕴含的更深层次的历史信息。

评分这本书的装帧和图版质量,作为一部考古发掘报告来说,无疑是上乘的。纸张的质感很好,特别是那些彩色高清的玉器和金属器皿照片,光影的捕捉非常到位,几乎能让人感受到器物表面的温润或冰冷。我尤其喜欢其中对钱币的集中展示部分,不仅清晰地标注了铸造单位和年号,还对一些罕见的非正统铸币进行了形态上的细微对比,这对于研究地方铸币史非常有帮助。阅读过程中,我仿佛跟随考古队员走进了那些幽深的墓道,感受着时间凝固的瞬间。这本书的叙事方式是极其克制的,几乎所有的情感和结论都隐藏在数据和图像的背后,需要读者自己去挖掘。如果说这本书有什么可以改进之处,也许是作者在撰写不同历史时期墓葬的过渡阶段时,可以增加一些跨区域的比较研究,例如与同期的关中地区或河北地区的墓葬进行宏观对比,或许能更好地凸显西赵自身的独特性和地方特色。

评分初读这本厚厚的图录,我的第一感觉是震撼于其资料的广度和深度。它不仅仅是一份简单的考古发掘记录,更像是一部以物质文化为载体,试图重构西赵地区历史变迁的百科全书。尤其是在隋唐墓葬部分,那些彩绘壁画的摹本和残损部分的修复性描绘,生动地展现了当时社会阶层的审美取向和宗教信仰。那些描绘宴饮、仪仗、乃至日常生活的场景,为我们理解那个时代人们的精神世界提供了难得的窗口。书中对这些图像符号的解读虽然相对保守,但翔实的图像资料本身已具备极高的研究价值。再看宋元以后的墓葬,风格上的明显转变,如对木质明器使用频率的增减,以及瓷器风格从北方定窑、磁州窑向南方景德镇体系的倾斜,都清晰地映射出区域经济和文化交流的动态变化。如果说有什么遗憾,或许是对于墓主身份的社会学推断可以更加大胆一些,毕竟这些精美的随葬品背后,必然对应着复杂的家族和权力结构,期待未来有更深入的社会史研究能与此书的实物资料对接。

评分这本书带给我的最大冲击,是一种历经千年不朽的文化韧性的直观体现。从隋代的朴拙到唐代的富丽,再到金元时期的融合与清代的规制化,这些静默的地下遗存,在作者的笔下和影像记录中被赋予了新的生命。我注意到书中对几处合葬墓的记录非常详尽,这些家族性墓地的布局和随葬品的配置差异,清晰地揭示了家族内部的等级秩序和权力分配,这是社会史研究中极具价值的切入口。比如,某一座明代墓葬中,主室与耳室的器物数量和精美程度的悬殊对比,直观地展现了“嫡庶有别”的社会观念在丧葬礼制中的固化。这本书的编排逻辑非常清晰,按照时间序列推进,使得读者能够平滑地理解墓葬形制和随葬品组合的演化逻辑。它更像是一部扎根于泥土的史书,没有过多的理论包装,纯粹依靠现场的发现来构建历史的图景,这种朴实无华的学术态度,恰恰是考古报告最可贵的地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![无敌舰队(汗青堂丛书016) [The Armada] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12238003/5a0c272eN3bbae778.jpg)