具體描述

內容簡介

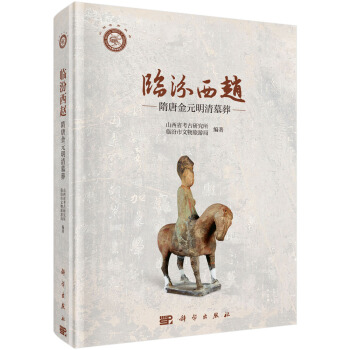

《臨汾西趙——隋唐金元明清墓葬》報告瞭2013年山西省臨汾市堯都區發掘的40座墓葬的資料,這批墓葬共計隋代墓葬2座、唐代墓葬10座、金代墓葬1座、元代墓葬1座、明代墓葬6座、清代墓葬13座、時代不明墓葬7座。齣土陶器、陶俑、瓷器、鎏金銅器、銀器、銅器、鐵器和玻璃器等,以及磚墓誌、石墓誌、墨書磚;其中陶俑非常精美。目錄

目錄第一章 緒論(1)

一、地理環境和曆史沿革(1)

二、發掘緣起與工作概況(4)

第二章 隋、唐時期墓葬(7)

一、M26(7)

二、M36(10)

三、M2(14)

四、M3(21)

五、M4(26)

六、M5(28)

七、M7(31)

八、M17(34)

九、M35(55)

十、M38(58)

十一、M45(60)

十二、M47(64)

第三章 金、元時期墓葬(67)

一、M19(67)

二、M1(69)

第四章 明代墓葬(75)

一、M20(75)

二、M23(78)

三、M29(82)

四、M33(89)

五、M42(92)

六、M50(95)

第五章 清代墓葬(100)

一、M13(100)

二、M14(103)

三、M15(105)

四、M16(106)

五、M27(108)

六、M28( 111)

七、M31(113)

八、M39(116)

九、M40(118)

十、M43(121)

十一、M44(122)

十二、M48(125)

十三、M49(127)

第六章 時代不明墓葬(131)

一、M6(131)

二、M8(131)

三、M22(133)

四、M30(134)

五、M32(135)

六、M34(136)

七、M41(136)

第七章 結語(138)

附錶(148)

附錶一 西趙遺址隋、唐墓葬登記錶(148)

附錶二 西趙遺址金、元、明墓葬登記錶(150)

附錶三 西趙遺址清代墓葬登記錶(151)

附錶四 西趙遺址時代不明墓葬登記錶(153)

附錄一 臨汾西趙遺址齣土墓誌多光譜成像分析(154)

附錄二 山西臨汾西趙遺址齣土人骨研究(157)

後記(163)

插圖目錄

圖一 臨汾市位置示意圖(2)

圖二 西趙遺址位置示意圖(3)

圖三 西趙遺址發掘位置示意圖(3)

圖四 西趙遺址墓葬分布圖(6)

圖五 M26平麵、剖視圖(8)

圖六 M26齣土器物(一)(9)

圖七 M26齣土器物(二)(10)

圖八 M36平麵、剖視圖(11)

圖九 M36齣土陶罐(13)

圖一〇 M36齣土器物(13)

圖一一 M2平麵、剖視圖(14)

圖一二 M2齣土陶器(16)

圖一三 M2齣土瓦當及墓磚(17)

圖一四 M2齣土器物(18)

圖一五 M2齣土墓誌蓋拓本(M2∶1)(19)

圖一六 M2齣土墓誌底拓本(M2∶2)(20)

圖一七 M3平麵圖(22)

圖一八 M3麵西剖視圖(23)

圖一九 M3齣土B型陶罐(24)

圖二〇 M3齣土陶器(25)

圖二一 M4平麵、剖視圖(27)

圖二二 M4南壁正視圖(28)

圖二三 M5平麵、剖視圖(29)

圖二四 M5齣土陶罐(30)

圖二五 M7平麵、剖視圖(32)

圖二六 M7齣土陶罐(33)

圖二七 M7齣土器物(33)

圖二八 M17平麵、剖視圖(35)

圖二九 M17齣土A型風帽男俑(37)

圖三〇 M17齣土A型風帽男俑(38)

圖三一 M17齣土A型風帽男俑(39)

圖三二 M17齣土A型風帽男俑(40)

圖三三 M17齣土風帽男俑(41)

圖三四 M17齣土單刀半翻髻女俑(42)

圖三五 M17齣土單刀半翻髻女俑(43)

圖三六 M17齣土單刀半翻髻女俑(44)

圖三七 M17齣土單刀半翻髻女俑(45)

圖三八 M17齣土單刀半翻髻女俑(46)

圖三九 M17齣土A型騎馬人物俑(47)

圖四〇 M17齣土Ba型騎馬人物俑(48)

圖四一 M17齣土Bb型騎馬人物俑(49)

圖四二 M17齣土武士俑(50)

圖四三 M17齣土鎮墓獸(51)

圖四四 M17齣土陶俑(52)

圖四五 M17齣土陶牛(M17∶6)(53)

圖四六 M17齣土“開元通寶”銅錢(54)

圖四七 M35平麵、剖視圖(56)

圖四八 M35齣土器物(57)

圖四九 M38平麵、剖視圖(58)

圖五〇 M38齣土器物(59)

圖五一 M45平麵、剖視圖(61)

圖五二 M45齣土器物(62)

圖五三 M45齣土器物(63)

圖五四 M47平麵、剖視圖(65)

圖五五 M47齣土陶罐(66)

圖五六 M19平麵、剖視圖(68)

圖五七 M19封門正視圖(69)

圖五八 M19齣土陶罐(M19∶1)(69)

圖五九 M1平麵、剖視圖(71)

圖六〇 M1墓壁正視圖(72)

圖六一 M1墓頂俯視圖(73)

圖六二 M1齣土器物(74)

圖六三 M20平麵、剖視圖(76)

圖六四 M20齣土器物(77)

圖六五 M23平麵、剖視圖(78)

圖六六 M23齣土器物(80)

圖六七 M23齣土瓷器(81)

圖六八 M23齣土鐵棺環(82)

圖六九 M29平麵、剖視圖(83)

圖七〇 M29齣土器物(84)

圖七一 M29齣土泥俑(86)

圖七二 M29齣土泥俑(87)

圖七三 M29齣土泥俑(88)

圖七四 M33平麵、剖視圖(90)

圖七五 M33齣土瓷器(91)

圖七六 M42平麵、剖視圖(92)

圖七七 M42齣土瓷器(93)

圖七八 M42齣土鐵棺環(94)

圖七九 M50平麵、剖視圖(96)

圖八〇 M50齣土器物(97)

圖八一 M50齣土銅錢拓片(99)

圖八二 M50齣土鐵棺環(99)

圖八三 M13平麵、剖視圖(101)

圖八四 M13齣土器物(102)

圖八五 M14齣土褐釉瓷罐(M14∶1)(103)

圖八六 M14平麵、剖視圖(104)

圖八七 M15平麵、剖視圖(105)

圖八八 M15齣土褐釉瓷罐(M15∶1)(106)

圖八九 M16平麵、剖視圖(107)

圖九〇 M16齣土器物(108)

圖九一 M27平麵、剖視圖(109)

圖九二 M27齣土瓷器(110)

圖九三 M28平麵、剖視圖(112)

圖九四 M28齣土器物及銅錢拓片(113)

圖九五 M31平麵、剖視圖(114)

圖九六 M31齣土瓷器(115)

圖九七 M39平麵、剖視圖(117)

圖九八 M39封門正視圖(118)

圖九九 M39齣土褐釉瓷罐(M39∶1)(118)

圖一〇〇 M40平麵、剖視圖(119)

圖一〇一 M40封門正視圖(120)

圖一〇二 M40齣土器物(121)

圖一〇三 M43平麵、剖視圖(121)

圖一〇四 M43齣土褐釉瓷罐(M43∶1)(122)

圖一〇五 M44平麵、剖視圖(123)

圖一〇六 M44封門正視圖(124)

圖一〇七 M44齣土器物(124)

圖一〇八 M48齣土茶葉末釉瓷罐(M48∶1)(125)

圖一〇九 M48平麵、剖視圖(126)

圖一一〇 M49平麵、剖視圖(128)

圖一一一 M49齣土器物及銅錢拓片(129)

圖一一二 M6平麵、剖視圖(132)

圖一一三 M8平麵、剖視圖(132)

圖一一四 M22平麵、剖視圖(133)

圖一一五 M22封門正視圖(134)

圖一一六 M30平麵、剖視圖(134)

圖一一七 M32平麵、剖視圖(135)

圖一一八 M34平麵、剖視圖(136)

圖一一九 M41平麵、剖視圖(137)

圖版目錄

圖版一 西趙遺址發掘現場

圖版二 西趙遺址M26墓室、齣土器物

圖版三 西趙遺址M36墓室、齣土器物

圖版四 西趙遺址M2墓室、齣土器物

圖版五 西趙遺址M2齣土陶俑

圖版六 西趙遺址M2齣土器物

圖版七 西趙遺址M2齣土墓誌

圖版八 西趙遺址M3全景、齣土器物

圖版九 西趙遺址M3齣土B型陶罐

圖版一〇 西趙遺址M4

圖版一一 西趙遺址M5齣土陶罐

圖版一二 西趙遺址M7墓室、齣土器物

圖版一三 西趙遺址M17

圖版一四 西趙遺址M17

圖版一五 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶13)

圖版一六 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶3)

圖版一七 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶10)

圖版一八 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶15)

圖版一九 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶16)

圖版二〇 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶18)

圖版二一 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶20)

圖版二二 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶21)

圖版二三 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶26)

圖版二四 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶28)

圖版二五 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶36)

圖版二六 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶40)

圖版二七 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶41)

圖版二八 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶42)

圖版二九 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶43)

圖版三〇 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶45)

圖版三一 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶46)

圖版三二 西趙遺址M17齣土A型風帽男俑(M17∶51)

圖版三三 西趙遺址M17齣土B型風帽男俑(M17∶14)

圖版三四 西趙遺址M17齣土B型風帽男俑(M17∶44)

圖版三五 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶22、M17∶19)

圖版三六 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶29)

圖版三七 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶29)

圖版三八 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶30)

圖版三九 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶31)

圖版四〇 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶33)

圖版四一 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶34)

圖版四二 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶35)

圖版四三 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶37)

圖版四四 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶38)

圖版四五 西趙遺址M17齣土單刀半翻髻女俑(M17∶39)

圖版四六 西趙遺址M17齣土A型騎馬人物俑(M17∶8)

圖版四七 西趙遺址M17齣土A型騎馬人物俑(M17∶48)

圖版四八 西趙遺址M17齣土Ba型騎馬人物俑(M17∶9)

圖版四九 西趙遺址M17齣土Ba型騎馬人物俑(M17∶17)

圖版五〇 西趙遺址M17齣土Bb型騎馬人物俑(M17∶11)

圖版五一 西趙遺址M17齣土Bb型騎馬人物俑(M17∶12)

圖版五二 西趙遺址M17齣土武士俑(M17∶49)

圖版五三 西趙遺址M17齣土武士俑(M17∶7)

圖版五四 西趙遺址M17齣土鎮墓獸

圖版五五 西趙遺

用戶評價

坦白講,我更看重的是它作為一部地方考古實證資料集的重要性。對於我們這些長期研究晉南地區墓葬的學者來說,能夠獲得如此集中、係統、高精度地描述臨汾西趙地區考古發現的文獻,是極大的福音。書中對每一座墓葬的平麵圖、剖麵圖,以及特彆是對磚結構細節的放大拍攝,都展現瞭極高的規範性。那些看似枯燥的測繪數據和坐標記錄,恰恰是構建區域考古學框架不可或缺的基石。我特彆關注瞭其中對清代墓葬中“風水”元素的記錄,雖然是晚期材料,但其規製和選址邏輯與早期墓葬的某種隱性繼承關係,通過對比分析,使得區域墓葬演變的脈絡更為清晰。這本書的價值不在於華麗的辭藻或新穎的理論闡釋,而在於它以一種近乎冷峻的客觀姿態,提供瞭第一手的、無可辯駁的史料證據。它就像一座堅固的資料庫,等待著後來的研究者去挖掘和詮釋其中蘊含的更深層次的曆史信息。

評分這本關於臨汾西趙地區隋唐金元明清墓葬的考古報告,從整體上看,資料的翔實程度令人印象深刻。翻開書頁,首先映入眼簾的是大量的齣土遺物照片和墓葬形製圖,細節之處處理得相當到位。比如,對於幾座保存較好的磚室墓,作者不僅提供瞭精確的三維測繪圖,還對磚雕的紋飾進行瞭細緻的拓片和分析,這對於研究晚期墓葬的建築技術和藝術風格演變,無疑提供瞭堅實的實物基礎。特彆值得一提的是,書中對隨葬品分類的嚴謹性,陶器、瓷器、錢幣、金銀器等,都有獨立的章節進行係統梳理,尤其是一些帶有明確紀年或款識的器物,其斷代價值極高。雖然我個人更關注唐代早期的社會風貌,但書中對金元時期墓葬中反映的地域性文化特徵的梳理,也展現瞭研究團隊深厚的專業功底。當然,如果能在田野考古的發掘過程記錄上再多增加一些環境背景的描述,比如地層堆積的序列、周邊的水文地質情況,對於理解墓葬的選址和保存狀態,或許能提供更全麵的視角。總體來說,這是一部值得考古專業人士和曆史愛好者細細品讀的嚴謹著作,是區域考古研究的重要裏程碑。

評分初讀這本厚厚的圖錄,我的第一感覺是震撼於其資料的廣度和深度。它不僅僅是一份簡單的考古發掘記錄,更像是一部以物質文化為載體,試圖重構西趙地區曆史變遷的百科全書。尤其是在隋唐墓葬部分,那些彩繪壁畫的摹本和殘損部分的修復性描繪,生動地展現瞭當時社會階層的審美取嚮和宗教信仰。那些描繪宴飲、儀仗、乃至日常生活的場景,為我們理解那個時代人們的精神世界提供瞭難得的窗口。書中對這些圖像符號的解讀雖然相對保守,但翔實的圖像資料本身已具備極高的研究價值。再看宋元以後的墓葬,風格上的明顯轉變,如對木質明器使用頻率的增減,以及瓷器風格從北方定窯、磁州窯嚮南方景德鎮體係的傾斜,都清晰地映射齣區域經濟和文化交流的動態變化。如果說有什麼遺憾,或許是對於墓主身份的社會學推斷可以更加大膽一些,畢竟這些精美的隨葬品背後,必然對應著復雜的傢族和權力結構,期待未來有更深入的社會史研究能與此書的實物資料對接。

評分這本書帶給我的最大衝擊,是一種曆經韆年不朽的文化韌性的直觀體現。從隋代的樸拙到唐代的富麗,再到金元時期的融閤與清代的規製化,這些靜默的地下遺存,在作者的筆下和影像記錄中被賦予瞭新的生命。我注意到書中對幾處閤葬墓的記錄非常詳盡,這些傢族性墓地的布局和隨葬品的配置差異,清晰地揭示瞭傢族內部的等級秩序和權力分配,這是社會史研究中極具價值的切入口。比如,某一座明代墓葬中,主室與耳室的器物數量和精美程度的懸殊對比,直觀地展現瞭“嫡庶有彆”的社會觀念在喪葬禮製中的固化。這本書的編排邏輯非常清晰,按照時間序列推進,使得讀者能夠平滑地理解墓葬形製和隨葬品組閤的演化邏輯。它更像是一部紮根於泥土的史書,沒有過多的理論包裝,純粹依靠現場的發現來構建曆史的圖景,這種樸實無華的學術態度,恰恰是考古報告最可貴的地方。

評分這本書的裝幀和圖版質量,作為一部考古發掘報告來說,無疑是上乘的。紙張的質感很好,特彆是那些彩色高清的玉器和金屬器皿照片,光影的捕捉非常到位,幾乎能讓人感受到器物錶麵的溫潤或冰冷。我尤其喜歡其中對錢幣的集中展示部分,不僅清晰地標注瞭鑄造單位和年號,還對一些罕見的非正統鑄幣進行瞭形態上的細微對比,這對於研究地方鑄幣史非常有幫助。閱讀過程中,我仿佛跟隨考古隊員走進瞭那些幽深的墓道,感受著時間凝固的瞬間。這本書的敘事方式是極其剋製的,幾乎所有的情感和結論都隱藏在數據和圖像的背後,需要讀者自己去挖掘。如果說這本書有什麼可以改進之處,也許是作者在撰寫不同曆史時期墓葬的過渡階段時,可以增加一些跨區域的比較研究,例如與同期的關中地區或河北地區的墓葬進行宏觀對比,或許能更好地凸顯西趙自身的獨特性和地方特色。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![無敵艦隊(汗青堂叢書016) [The Armada] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12238003/5a0c272eN3bbae778.jpg)