具体描述

产品特色

编辑推荐

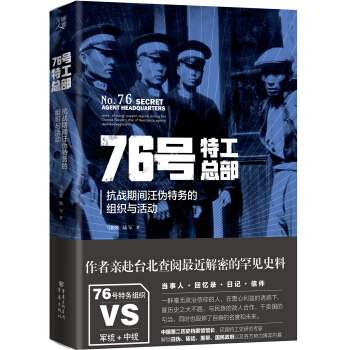

汪伪特务组织以极其残忍手段对付一切抗日力量,甚至曾使军统、中统在沦陷区的组织与活动几度濒于崩溃,让蒋介石、戴笠、陈果夫恨之入骨,世人对其却了解甚少。

本书为大众学术著作。既保持了严谨的学术态度,又让我们大多数人看得懂,看得轻松,觉得有趣,有料。

作者为中国第二历史档案馆副馆长,在写作本书过程中参阅了大量的原始材料,尤其是从一些当事人的回忆录、日记、电文中寻找蛛丝马迹。比如《周佛海日记》、陈公博《八年来的回忆》、《戴笠自述》,等等。这些材料有的公开发表过,有的是作者在台“国史馆”查阅档案所得,此前没有公开发表,对研究人员而言犹为珍贵,如《汪兆铭史料》(典藏号118-010100-0018-039)、《戴笠史料-戴公遗墨》(典藏号144-010106-0003-028)、《周佛海致汪精卫电》(典藏号118-010100-0032-068),《李士群致汪精卫电》(典藏号118-010100-0017-033)等等。

特务活动带有一定的神秘色彩,一直为广大文史爱好者偏爱。本书作者马振犊是民国特工史研究专家,书中有不少第一手新鲜史料披露,充分满足读者猎奇心理的同时,也非常具有历史研究价值。作品既有学术作品的扎实与严谨,又具有一定的可读性。阅读此书,有助于读者深刻了解围绕著名的“汪伪76号”发生的那些事件和过往人物。对关于汪伪76号一些有争议的说法,比如“李士群为‘红色间谍’”,以翔实的史料及富有逻辑性的论证予以批驳,起到了澄清历史事实的作用。

作者像个说书人,根据当事人回忆录、日记,大陆和台湾有关机构*新开放的信件、电文,从细节入手,抽丝剥茧,揭示汪伪、蒋特、日特秘密政治背后的秘密。

内容简介

本书是一部关于抗战期间汪伪特工组织从成立到覆灭整个过程的历史著作。作者在本书中对“汪伪76号”的起源、人员构成、社会关系、组织与活动、同重庆国民政府的恩恩怨怨,都进行了翔实的介绍;对76号的汉奸在抗战后期的“困兽之斗”与抗战胜利后汪伪汉奸们的最终下场分别以专章介绍;对抗日战争期间日、蒋、汪三方错综复杂的关系也有所披露。作品通过汪伪76号特工的组织与活动,勾勒出一部抗战期间汪伪特务与重庆政府的中统、军统特务的争斗史,汪伪内部的权利斗争与倾轧史。对汪伪汉奸予以贬斥的同时,对国民党的中统、军统特务人员容易变节的事实及其原因,也予以深度剖析。

内容还包括李、丁投日后组建汉奸特务组织的“落水”,在日本命令下与汪伪合流,成为汪伪中央特务总部,以及后来76号的镇压抗战力量、迫害民众、反共谋杀,与军统及中统等国民党特务生死博杀与暗地斗法较量、76号在汪伪政府内部拉帮结派争权夺利,以及后来李士群及其上司周佛海等人与重庆方面暗中往来勾结合作,最后被日本人毒毙的下场,抗战后期76号的挣扎活动与主要汉奸的最后下场,等等。作品对76号特务们投日叛国的动机与落水后的思想动态、途穷末日状况下穷凶极恶行动的原因以及纷纷积蓄力量或暗通渝方寻求最后出路的努力等,进行了深入分析, 对他们丧失民族气节、觍颜事敌的行为予以贬斥。

为撰写此书,本书作者对相关材料进行了深入的研究,曾于2013年7月前往台北“国史馆”,查阅了他们刚开放的军统档案中搜集的有关76号的情报、工作记录等档案,特别是李士群与汪精卫来往函电一批,其中所揭露的许多史实内幕都是首次披露,极富研究价值与可读性。

作者简介

马振犊,中国第二历史档案馆馆长。南京大学中华民国史研究中心、南京师范大学“侵华日军南京大屠杀”研究中心、浙江大学“蒋介石与现代中国”研究中心客座研究员、研究生指导老师。国务院特殊津贴获得者。著有《戴笠传》、《国民党特务活动史》、《抗战中的蒋介石》等,曾先后11次获得国家及省市级优秀社科成果奖。

陆军,中国第二历史档案馆副研究员,曾发表过民国档案与民国史论文多篇,主编过《日本侵华图志》(华中卷)。

精彩书评

书中有不少第一手新鲜史料披露,充分满足读者猎奇心理的同时,也非常具有历史研究价值。作品既有学术作品的扎实与严谨,又具有一定的可读性。——杨天石

本书为读者全面了解那段历史当中“76号”的人和事提供了完整的视角,是关于“76号”不可多得的权*之作。——郝新(风云人物报总编辑)

目录

第一章 谁打开了“潘多拉魔盒”

第一节 上海滩上“八一三”/2

第二节 日本“以华制华”的新花样/16

第三节 汉奸特务乱世登场/34

第二章 76号人渣泛起

第一节 李士群投日与76 号鬼胎/40

第二节 恶魔的怪胎—— 大西路67 号/54

第三节 魔窟开张—— 极司菲尔路76 号/70

第四节 伸向各地的魔掌/96

第三章 同流合污

第一节 汪精卫叛逃组织伪政府/112

第二节 76 号归并汪伪政权/128

第三节 76 号助汪“开府”/132

第四章 大战上海滩

第一节 镇压抗日力量/162

第二节 与重庆特工的厮杀/182

第三节 扰乱社会,荼毒人民/237

第五章 困兽犹斗

第一节 效忠日汪/242

第二节 主办“清乡”/253

第六章 争权夺利 激烈内斗

第一节 李士群的政治野心与建军梦想/304

第二节 丁、李权争白热化/339

第三节 76 号内斗不已/346

第七章 走向灭亡

第一节 对战局的绝望/358

第二节 找寻退路的企图/360

第三节 李士群被日本人毒毙/365

第四节 崩溃前的改组挣扎/393

第八章 汉奸的下场

第一节 各地捕审汉奸/408

第二节 陈公博末日来临/411

第三节 周佛海投渝求生/413

第四节 丁默邨罪有应得/418

第五节 76 号干将的下场/420

参考资料及书目/423

后记/427

精彩书摘

“八一三”战役与上海“孤岛”的形成

1937 年“七七”事变爆发后,北方战场战事的不断扩大暴露了日军挑起全面侵华战争的企图。国民政府统帅部不得不面对现实,确认现在已不再是谈论战与和的时候,而是面临着怎样打的抉择。战争的发展制造了一个促使中方下决心改变中日战局的契机,这就是在饱经战火的东南要地又发生了一件不测事件,从而点燃了导致中日战争全面升级的“八一三”淞沪大战的导火索。

长江中下游地区,为我国政治、经济重心所在,以经济中心上海与政治中心南京相连的宁沪地区是中国当时的心腹要地。因此,上海便成为我国的东大门及保卫首都的屏障,在战略上具有十分重要的地位。加上地理上接近日本,上海一向被日本军阀视为侵略中国的入口要道,成为中日矛盾冲突的敏感地带。1932 年“一.二八”战役时,日军就曾经攻击上海,借以转移人们的视线,以便巩固其在东北的侵略利益。接着又逼迫国民政府签订了妥协让步的《上海停战协定》,由此日军得以在上海地区驻扎大批海军陆战队,修筑了战备基地设施。上海从此成为中日战争又一个潜在的爆发点。

“七七”事变发生后,中国最高当局立即召开各部会署负责人及军政首脑会议商讨对策,在进行外交交涉的同时,又命令军队保卫国土抵抗侵略。当时中国统帅部认为:华北是一大平原,有利于日军机械化部队及大兵团活动,并距日方东北补给基地较近,附近又有冀东等地的伪组织活动,所以形势于我不利。如果全面开战,我方应充分利用在淞沪间既设国防工事,在此投入重兵用以牵制敌人兵力,保卫政治、经济中心,同时还可能使日军触犯列强在华利益,从而引起国际干预。[ 1 ]一旦上海开战,应争取迅速歼灭上海日军,封锁海洋。如战事不利,则可退守苏福国防线打持久战,借以待机调停战事,阻止日军侵略。8 月7 日,包括中共领导人周恩来、朱德、叶剑英等在内的各方军事将领云集南京商讨作战计划。

中国方面对于淞沪地区抗日的计划与准备,造成了中方发动“八一三”战役的客观条件。

1937 年8 月9 日,驻上海的日本海军陆战队第一中队长大山勇夫[ 1 ] 这一时期英国在华投资的72%,美国在华资产的64%都集中于上海。国民政府认为在上海开战必将导致英美出面干预,达成停战结果。

与一等水兵斋藤兴藏驾车冲击我虹桥机场,被我方机场保安队击毙。这就是所谓的“虹桥机场事件”。“虹桥机场事件”是“八一三”事变的起点。在此期间内,日本海军开始向上海增兵。“司令长官决心增强海军兵力,命令在佐世保待机的部队进入上海”。[1]日本驻沪海军陆战队的兵力从原来的3 000 余人猛增为12 000 余人,从长江开入黄浦江的日舰亦达29艘。中国政府也同时下令调遣京沪警备司令张治中所部之八十七、八十八两师部队向上海市区推进,并迅速设立了作战指挥部,在江湾吴淞间布置了防线。上海形势急剧恶化。

“虹桥机场事件”发生后,在对日采取强硬外交的同时,中国最高当局宣布从此开始对日抗战,命令参加庐山会议的将领回到各部队,全面抗日部署。8 月1 日晚,国民政府军事委员会命令:“张司令官治中率八十七、八十八师于今晚向预定之围攻线挺进,准备对淞沪围攻。”8 月13 日深夜,蒋介石下令张治中发动总攻击,意图实现“赶敌下海封锁海岸拒敌登陆”的作战计划。[ 2 ]中国军队源源不断地开赴上海战场。张治中所率领的参加过“一.二八”战役的部队士气高昂,进入南翔指挥所的一些士兵甚至拒绝下车,要求一直开赴前线参战。

中日双方剑拔弩张。到8 月13 日上午9 时许,中国军队在部分日军士兵首先越过对峙线的情况下,奉命发起全面攻势,揭开了淞沪百日大战的序幕。8 月14 日中国政府发表《自卫抗战声明书》,宣布“实行天赋之自卫权”。

8月18日,蒋介石派陈诚、熊式辉赴沪视察战况,20日返回南京。

[ 1 ] 日本防卫厅战史室《中国事变陆军作战史》,中华书局1981 年版,第一卷,第二分册,第2 页。

[ 2 ] 日本防卫厅战史室《中国事变陆军作战史》,中华书局1981 年版,第一卷,第二分册,第16 页;中国第二历史档案馆馆藏《淞沪会战张发奎文电》。

8月12 日张发奎给蒋介石、何应钦发电称:“文白兄方面,似已决心主动。”何在来电上批复:“可。已令保安队即开淞江,归张文白指导共同作战。”

陈诚向蒋汇报说:敌对南口势所必攻,同时亦为我所必守,是则华北战事扩大已无可避免,故敌如在华北得势,必将利用其快速装备沿平汉路南下直扑武汉,于我不利,不如扩大沪事以牵制之。蒋对此表示:“一定打。”陈诚又说:“若打,须向上海增兵。”蒋介石即派陈诚为第十五集团军总司令率部赴沪增援。[1]至此淞沪大战再次升级。蒋介石的这一决心体现了国民政府最高当局对中日战争的总体战略部署。

自8 月上旬至9 月中旬,淞沪战场中国部队及其陆续开到之大批后援部队总计约70万人,在地域狭窄、水网密布的淞沪三角地带与不断登陆的日军开展了一场空前激烈的搏斗。虽然中国军队在付出巨大牺牲之后一度收复罗店、宝山,并击退进攻之敌,但装备精良的日本军队在强大海空火力支持下不断登陆,中国守军粮弹兵源供给不上,逐渐陷入被动。

由于中国官兵的顽强抵抗,使日军两个师团陷入上海苦战中,伤亡4000 余人而无法向前推进。

8 月底,日军上海派遣军司令部及第三舰队司令官,不得不再次急电东京求援。9 月6 日,日本“决定增派第九、第十三、第一○一师团及台湾守备队(重藤支队)到上海”,[ 2 ]同时华北日军亦奉令抽调步兵10 个大队及炮兵、工兵等赴上海增援。日方不惜代价投入重兵,准备突破中方淞沪防线占领上海;而我方守军虽官兵舍命作战以死报国,但持久鏖战损失过大,“每小时死伤辄以千计”,整个淞沪战场已经成为一架“炮火下的绞肉机”,中国军力逐渐不济,这样整个战局

开始发生不利于中方的变化。

……

用户评价

这本书最打动我的地方,在于它成功地营造了一种历史的苍凉感和宿命感。作者用克制的文字,讲述了那些人在特定历史洪流下的身不由己和挣扎求生。读到一些关键人物的命运转折时,总会产生一种强烈的代入感,仿佛能感受到那个时代特有的压抑与绝望。它不仅仅是一部历史记录,更像是一部关于“选择”的哲学探讨。在国家存亡之际,个体命运的渺小与抗争的微弱,被对比得尤为鲜明。这本书的价值在于,它让我们穿越时空,去真切地感受历史的重量,而不是仅仅停留在课本上的几个日期和事件名称。

评分这本书简直是一部扣人心弦的谍战史诗,将那个特殊年代的暗流涌动展现得淋漓尽致。作者的叙事功力非凡,仿佛带着我们亲临了那个风云变幻的上海滩,耳边萦绕着特务们低语的密谋声。阅读过程中,我能感受到那种深入骨髓的紧张感,每一次情报的传递、每一次行动的部署,都充满了刀光剑影的危险气息。它不仅仅是对历史事件的简单罗列,更是一次深入人心的心理刻画,让我们得以一窥那些身处灰色地带的人物复杂的内心世界。那种在忠诚与背叛之间摇摆不定、在生存与理想之间挣扎的挣扎感,让人读来唏嘘不已。

评分作为一名对那段历史颇有研究的爱好者,我必须说,这本书在细节挖掘的深度上远超我的预期。它没有停留在我们耳熟能详的宏大叙事中,而是将镜头聚焦到了那些机构内部的运作机制、人员的升迁与倾轧,甚至是经费的来源和日常的开销。这种微观视角的切入,使得整个特务体系的运作变得透明和真实起来。它揭示的不仅仅是“他们做了什么”,更是“他们是如何做到的”,这种对组织行为学的探讨,为理解那个特殊时期的政治生态提供了宝贵的窗口。读完此书,我对历史的理解不再是抽象的口号,而是具体到每一个办公室里上演的权谋游戏。

评分这本书的结构安排堪称精妙,层层递进,引人入胜。从组织架构的初建到后续活动的逐步扩大,作者清晰地梳理了复杂的脉络,即便是对这段历史不太了解的读者,也能很快抓住重点。我特别欣赏作者在描述行动场面时所展现出的那种冷静与克制,既有张力,又不失历史的严谨性。它更像是一部精心打磨的年代剧本,每一个转折都恰到好处,让人忍不住想一口气读完。每当我以为已经猜到下一步的走向时,总会有意料之外的细节冒出来,吊足了读者的胃口,这种叙事节奏的把控能力着实令人佩服。

评分我一直对那段抗战史上的隐蔽战线充满好奇,而这本书恰好满足了我所有的想象。它没有采用那种枯燥的学术口吻,而是用极其生动的笔触,勾勒出一幅幅鲜活的人物群像。那些特务的日常、他们的灰色地带生活,以及他们如何周旋于各方势力之间,都被描绘得入木三分。读完之后,我感觉自己对那个时代的理解又深入了一层,不再是简单的“好人”与“坏人”的二元对立。历史的厚重感扑面而来,让人深思,在那个乱世之中,人性究竟如何被扭曲和考验。作者的考据工作想必是下足了功夫的,细节之处的把控非常到位,极大地增强了故事的可信度。

评分色戒原型,了解一下。

评分好不错值得购买的一款产品

评分东西很好我很喜欢他们的东西?

评分一本不错的书,题材新!

评分送货快,质量好,不错

评分好书推荐给大家分享一下

评分经人介绍购买的,还没看,相信比谍战剧精彩。

评分一部关于抗战期间汪伪特工组织从成立到覆灭整个过程的历史著作。作者在本书中对“汪伪76号”的起源、人员构成、社会关系、组织与活动、同重庆国民政府的恩恩怨怨,都进行了翔实的介绍;对76号的@在抗战后期的“困兽之斗”与抗战胜利后汪伪@们的最终下场分别以专章介绍;对抗日战争期间日、蒋、汪三方错综复杂的关系也有所披露。作品通过汪伪76号特工的组织与活动,勾勒出一部抗战期间汪伪特务与重庆政府的中统、军统特务的争斗史,汪伪内部的权利斗争与倾轧史。对汪伪@予以贬斥的同时,对国民党的中统、军统特务人员容易变节的事实及其原因,也予以深度剖析。

评分好的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有