具体描述

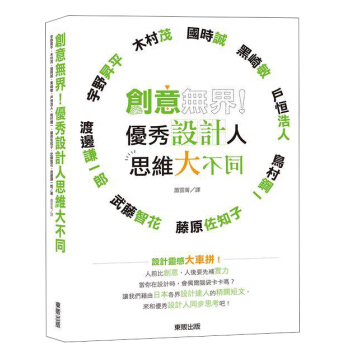

内容简介

身處第一線知名設計人員都在想些什麼呢?當你在從事設計工作時,是不是常會思緒卡住呢?

讓我們藉由日本各界設計達人的精闢短文,

來活絡、激發設計時的想像力、創作力吧!

「人前拼創意,人後一定要補實力!」當設計人員在將一項產品從無到有的創作出來時,所需的腦力、體力絕對是一般人所無想像得到的,而不論你是初進入這個領域的菜鳥,或是已經身處其中的老鳥,應該總有遇到鬼檔牆、怎樣都擠不出靈感的時候,這時你要是想快速擺脫這惱人的窘境,本書絕對是你一定要擁有的「腦補工具書」。本書內容是由活躍於日本設計業和廣告業第一線的10位的資深達人,以精簡的文字針對設計相關工作,提出關鍵性的思考方式、創意與忠告,就讓本書來幫助你隨時都能文思泉湧、創作力源源不絕如滔滔江水吧!

用户评价

这本书的结构组织堪称艺术品,它不像一本按部就班的教科书,更像是一部精心编排的交响乐。开篇的沉稳铺陈,为后续的爆发做了极好的情绪铺垫。我最欣赏的一点是,它对“失败”的定义进行了重构。在很多主流的商业书籍中,失败是被强调需要规避的负面能量,但在这里,每一次被标记为“不成功”的尝试,都被视为通往真正独特见解的必要步骤。作者用近乎诗意的语言,描绘了那些在传统框架下不被认可的“异端”思维是如何最终定义了新的行业标准。这种对非主流路径的尊重和解析,极大地鼓舞了我这种容易在执行过程中自我设限的实践者。它提醒我们,真正的创新往往诞生于被主流视角排斥的边缘地带。阅读体验是流畅且极富启发性的,它让你不仅想知道“他们是怎么做的”,更想探究“他们是如何思考的”。

评分这本关于设计思维的读物,真是让人醍醐灌顶,仿佛打开了一扇通往全新创意世界的大门。书中对于“不同”的探讨,远不止于表面上的风格差异,而是深入到了思维模式的底层逻辑。我特别欣赏作者如何巧妙地将那些看似天马行空的灵感来源,用一种近乎科学分析的严谨性梳理出来。比如,它没有直接告诉你“要打破常规”,而是通过剖析顶尖设计师在面对一个既定问题时,是如何从完全不相关的领域汲取养分,构建出解决方案的路径。读到其中关于“反向工程式想象力”的部分时,我深受触动。我们通常习惯于向前看,追求创新,但这本书引导我们回头审视那些被时间淘汰的、看似过时的概念,从中挖掘出被现代语境重新激活的潜力。这不仅仅是设计方法论的书,更像是一本关于认知升级的指南。它让我开始质疑自己习以为常的观察角度,那种不动声色的语调中,蕴含着巨大的颠覆力量,让人在合上书本后,依然能感受到思维被持续拉伸的状态,非常推荐给所有需要在日常工作中寻求突破的人。

评分老实说,一开始我对这种探讨“思维差异”的书持保留态度,总觉得可能又是一些空泛的口号堆砌。但这本书彻底打消了我的疑虑。它所有的论述都有坚实的理论基础和丰富的跨界佐证,读起来丝毫没有那种悬浮感。作者对于“差异性”的解读非常精妙,它强调的不是“与众不同”本身,而是“差异如何转化为价值锚点”。其中有一段关于“非线性叙事在设计决策中的应用”的讨论,简直是教科书级别的洞察。它将我们习以为常的线性规划过程,用一种更符合人类直觉和情感认知的复杂网络来重新构建。这本书就像一个高质量的过滤器,帮你滤除了那些无效的、重复性的思考噪音,让真正有价值的、独特的思考火花得以被捕捉和放大。它不是读完就束之高阁的参考书,而是一本需要被时常翻阅,并在实际操作中不断印证其深刻性的工具。

评分如果要用一个词来形容这本书对我的影响,那就是“视野的拓宽”。它超越了单一媒介或行业的限制,将设计思维视为一种普世的、可以应用于生活、管理、乃至人际交往的底层操作系统。书中的论证逻辑,严密得让人无法辩驳,但表达方式却充满了人文的温度和对创造过程本身的敬畏。我特别喜欢作者在阐述某个复杂概念时,会突然插入一段极简主义的观察,这种张弛有度的节奏感,很好地模拟了创意爆发前的酝酿期。它教会我的不是如何设计一个更“美观”的产品,而是如何构建一个更具弹性和适应性的心智模型。那些关于“感知偏差”和“认知陷阱”的论述,尖锐地指出了我们日常工作中那些阻碍我们看到全局的盲点。这本书的价值在于,它让你意识到,自己现在所看到的“边界”,其实只是自己想象力的边界,而真正的创意就在边界之外蠢蠢欲动。

评分读完这本书,我有一种感觉,它真正做到了将“设计”从一个技术性的工种,提升到了一种哲学层面的实践。它的叙事风格非常独特,不像那些教人“如何做PPT”或者“如何使用某款软件”的工具书。相反,它更像是与一位经验极其丰富、却又充满童心的大师进行的一场深度对话。每一次翻页,都能感受到作者对设计边界的不断试探和拓宽。书中引述的许多案例,即便我之前有所耳闻,但经过作者的重新解读,赋予了它们全新的生命力。特别是关于“不确定性管理”的章节,描绘了顶尖创意人士如何在一个信息极度模糊的环境中,反而能找到最清晰的航向。这并非鼓吹盲目冒险,而是一种基于深厚知识基础上的优雅平衡。文字的密度很高,需要反复咀嚼,但每一次回味,总能品出新的滋味。它不提供现成的答案,而是提供了一套更强大的提问工具箱,逼迫读者去面对自己内心深处对“平庸”的恐惧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有