具体描述

内容简介

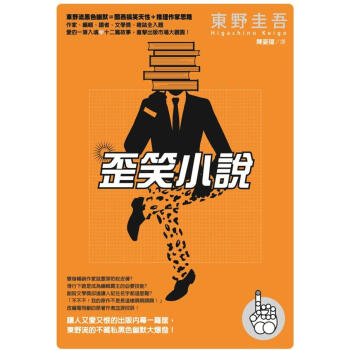

東野老師,出版人生哪有這麼歪!十二則幽默短篇,出版人讀完時哀鴻遍野,又拍案大笑!

絕對不私藏,歡樂踢爆業界不能說的祕密!

變身暢銷作家就要穿豹紋皮褲?

滑行下跪是成為編輯霸主的必要技能?

創設文學獎卻連讓人記住名字都這麼難?

「我的原作不是長這樣!」改編電視劇的原著作者血淚控訴!

關西搞笑天性+推理作家思路=

東野愛恨交織,不藏私黑色幽默大爆發!

「我的哏用盡了。敬請業界的各位安心,我不會再掀諸君的底了。」

--東野圭吾(出自集英社《歪笑小說》書籍頁)

作家怎麼了?編輯沒事嗎?讀者怎麼辦?出版界究竟發生什麼事?

東野圭吾大膽影射業界現況,一網打盡知名作家和老牌出版社!

十二篇幽默、溫馨、感動、爆笑短篇,辛辣寫盡出版人生百態!

新人作家要紅得會打高爾夫球?腳踏實地的大叔警察比不上美豔貴婦當主角?編輯和讀者在餐廳上演扔食物大戰?連推理作家都買一本《推理小說創作方法》?可憐菜鳥在小朋友前崩潰吶喊:「我們也知道不賺錢啊!」,為何不得不繼續含淚編雜誌?家中女兒的男友是作家,但似乎名利不雙收,爸爸到底怎麼辦才好?

傳說中的暢銷書總編輯獅子取,秉持「臉皮一厚,世界就寬了」的人生態度。他右手率領老編和菜鳥編輯(鼓勵大家打落門牙和血吞);左手提攜才華洋溢的新人獎作家,以及無法突破自我的老牌作家。眾人如同摩西過紅海,闖蕩日本出版界!但命運多舛又光怪陸離,好像才是出版人的宿命……

用户评价

我必须承认,这本书对我的情感冲击是巨大的,它几乎是带着一种“闯入者”的姿态,强行占据了我的精神空间。作者在处理角色内心挣扎时所采用的内省视角,深得我心。他没有急于评判人物的好坏,而是将他们的动机剖析得细致入微,即便是最可憎的角色,也能让人在其行为逻辑中找到一丝可以理解的缺口。特别是关于“选择与代价”这一主题的探讨,贯穿始终,犹如一根冰冷的钢丝,勒住了所有角色的喉咙。这本书的语言风格非常具有辨识度,它不像某些当代作家那样追求华丽的辞藻堆砌,而是用一种简洁、精准、近乎冷酷的词汇,直击要害。读完合上书本,那种意犹未尽的感觉,不是因为情节未完待续,而是因为作者在你心中种下了一个久久无法散去的哲学困境,让你不得不带着它继续生活一段时间。

评分这本书给我的整体感觉就是“痛快淋漓的酣畅感”。它毫不留情地揭示了人性中最卑劣、最原始的那一面,却又在最黑暗的时刻,给你一线近乎残忍的希望光芒。作者似乎对社会现象有着一种近乎病态的敏感度,他笔下描绘的那些场景,虽然夸张到近乎荒诞,但当你仔细推敲时,却能发现它们与现实生活的某种暗黑逻辑惊人地契合。我喜欢它那种不加掩饰的粗粝感,仿佛是直接从现实的泥泞中捞出来的片段,带着血、带着汗、带着无法言说的委屈和愤怒。特别是其中关于权力结构和个体反抗的描写,简直是教科书级别的精彩。它没有给出任何廉价的答案,只是将问题抛到你面前,让你自己去感受那种无力却又不得不挣扎的真实。读完之后,我感觉自己的神经末梢都被拉紧了,对周遭的一切都多了一层警惕和审视的目光,这可能就是好作品的“后劲”吧。

评分这是一部需要戴着“放大镜”去阅读的作品,细微之处尽显匠心,却也藏着不少令人抓狂的细节。坦白说,如果不是我本身对某一特定历史背景有着浓厚的兴趣,我可能早就放弃了。作者在考据和细节铺陈上投入了巨大的精力,这一点毋庸置疑,各种专业术语和时代背景的引用,构建了一个极度真实可信的微观世界。然而,这种过度的详尽,有时反而拖慢了叙事的主线。我常常感觉自己像是在一个信息量巨大的博物馆里徘徊,每件展品都极其精美,但究竟哪一件才是重点,我需要反复比对目录。不过,对于喜欢沉浸在特定世界观中,享受细节打磨的读者来说,这无疑是一场盛宴。它不像速食快餐,更像是一道需要文火慢炖数小时的法式炖菜,火候的把握,需要耐心,也需要对食材(文字)的深刻理解。

评分这本横空出世的文学作品,简直是近期阅读体验中的一股清流,它以一种近乎野蛮的姿态撕开了日常生活的表皮,将那些被我们习惯性忽略的、光怪陆离的角落赤裸裸地呈现在眼前。作者的笔触极其老辣,他仿佛拥有一种洞察人心最深处欲望和恐惧的魔力,每一个人物的塑造都充满了泥土的芬芳和人性的复杂纠葛。我特别欣赏作者在叙事节奏上的掌控力,时而如山洪暴发般酣畅淋漓,将情节推向高潮,时而又突然切换到一种近乎冥想的缓慢,让读者有时间去消化那些潜藏在字里行间的隐喻。读这本书的时候,我好几次需要在夜深人静时停下来,点上一支烟,仅仅是为了整理思绪,那种被文字力量震撼到的感觉,很久没有体验过了。它不是那种读完就能立刻合上的通俗读物,更像是一块需要反复咀嚼的橄榄,初尝也许有些涩口,但回味无穷,每一次重读都会发现新的层次和未曾察觉的细节,这种深邃和耐人寻味,是当代小说中难得的品质。

评分简直不敢相信,我竟然花了将近一个星期才勉强读完这本“巨著”。说实话,这本书的阅读门槛比我想象的要高出不少,它更像是一部用文学术语堆砌起来的迷宫,每一个章节都像是一个精心设计的陷阱,引诱你深入,然后又用晦涩的象征主义将你困住。我不得不承认,有些段落我读了三遍,仍然无法确定作者究竟想要表达的是对现代社会异化的控诉,还是仅仅在玩弄文字游戏的快感。但正是这种挑战性,让它区别于那些平铺直叙的故事。它强迫你走出舒适区,去思考那些被主流话语体系过滤掉的边缘声音。它的结构是破碎的,叙事是跳跃的,但这种破碎感恰恰精准地捕捉到了我们这个时代精神涣散的本质。如果你寻求的是一个轻松愉快的下午茶读物,请立刻避开它;但如果你渴望一场智力上的角力,一场与作者对峙的文本游戏,那么,这本书绝对值得你花费心力去“攻克”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有