具体描述

内容简介

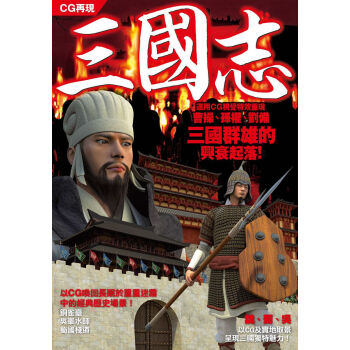

跨越千年時空,再現風靡世人的三國英雄史詩!運用視覺效果重現曹操、孫權、劉備等三國群雄的興衰起落,以CG喚回長眠於重重迷霧中的經典歷史場景!前言/序言

用户评价

这本书最让我赞叹的一点是它对于“氛围感”的构建和维护。历史的厚重感和战场的残酷性,往往需要通过环境叙事来体现,而不仅仅是人物的特写。我热切盼望书中能详述如何通过环境渲染技术,重现那个时代的物质文化和地理风貌。比如,汉末的洛阳城被战火蹂躏后的萧条景象,黄巾起义军服饰的粗粝质感,或者蜀道山川的险峻与神秘。书中是否探讨了如何运用粒子系统来模拟古代战争中弥漫的尘土、硝烟和雨水,这些元素对于烘托史诗氛围至关重要。如果能看到关于“古代材料的数字纹理库”是如何建立的,以及如何通过全局照明(GI)技术来模拟不同季节、不同时辰下三国场景的光影变化,那这本书就成功地将历史的温度带入了数字时代。它所提供的,不仅仅是画面,更是一种穿越时空的沉浸式体验。

评分这本书的排版和装帧设计简直是一次视觉盛宴,光是翻开扉页,那份厚重感和对细节的考究就让人爱不释手。封面那种略带磨砂质感的处理,似乎已经预示了内容中对历史厚重感的尊重。我特别欣赏它在章节过渡页的处理上,没有采用生硬的分割,而是用一些极具风格化的CG概念图作为引子,每一张图都像是从史诗电影的样片中截取出来的,色彩的运用和构图的张力都达到了极高的水准。这让我感觉,这不是一本简单的技术手册或历史解读,而是一本精心策划的艺术画册。更令人称道的是,作者在文字描述中穿插的那些“幕后故事”——关于某个特定场景,比如“虎牢关三英战吕布”,是如何通过技术团队不断推翻草案、反复打磨最终定稿的。这种从“想法”到“像素”的完整流程展示,极大地满足了我的好奇心。它让我明白,顶尖的视觉效果绝非凭空而来,而是对历史资料的细致研究与尖端技术的完美结合,是对每一个细节的近乎偏执的追求。

评分这本书的书名实在太吸引人了,光是“CG再現”这几个字,就让我对内容充满了无限的遐想。我一直是个三国迷,从小到大看了无数遍《三国演义》和各种相关的影视作品,但总觉得那些静态的文字或略显粗糙的早期影视特效,很难完全捕捉到那个波澜壮阔的时代气象和那些英雄人物的恢弘气势。想象一下,如果能用最顶尖的计算机图形技术,将赤壁之战的火光冲天、官渡之战的兵马交锋、甚至是诸葛亮八阵图的玄妙诡谲,以一种前所未有的真实感和视觉冲击力呈现在我们眼前,那简直就是一种全新的文化体验。我期待这本书能深入探讨这些特效背后的技术细节,不仅仅是炫技,而是如何通过技术手段去“还原”历史场景的氛围、人物的性格特征,甚至是战术布局的逻辑性。比如,曹操的奸诈、刘备的仁厚、关羽的傲骨,这些抽象的品质,究竟能通过面部捕捉、动作设计和环境光影得到怎样的视觉诠释?这本书如果能揭示那些经典场景是如何被“重构”的,对我这样既热爱历史又对视觉艺术着迷的读者来说,无疑是极大的满足。它不仅仅是历史的复述,更像是对那个逝去时代的“数字考古”,挖掘出隐藏在文字背后的视觉潜能。

评分我对书中人物建模和表情捕捉的技术深度感到非常好奇。三国时期的人物性格极其鲜明,他们的每一次对峙、每一次表态,都充满了戏剧张力。传统的影视作品受限于演员的演技和化妆水平,很多时候只能做到神似而难以形神兼备。我非常期待这本书能展示如何通过高精度扫描和复杂算法,捕捉到那些历史人物“神韵”的瞬间——比如诸葛亮在五丈原“出师未捷身先死”时的那种苍凉与不甘,或者周瑜在“既生瑜,何生亮”时那种复杂而深沉的嫉妒。如果书中能提供不同光照条件下,同一个人物的面部细节对比,解释如何通过调整次表面散射(SSS)和毛发渲染来增强真实感,那简直是技术宅的福音。这要求技术团队不仅是艺术家,更是深刻的心理学家,能够从史书记载中提炼出人物最核心的情感内核,并将其精准地映射到数字模型上,这是超越一般特效制作的境界。

评分作为一名对古代军事策略有深入研究的爱好者,我更关注的是这本书如何将那些复杂的战术思想,通过CG技术转化为直观的视觉语言。历史小说和传统图解往往难以清晰展现行军路线、阵型变化和兵力对比的动态过程。我非常好奇,书中是否提供了三维动态模拟的案例,比如官渡之战中袁绍大军被许攸策反后,曹操如何调度奇兵进行反击的关键节点。如果能清晰地看到不同兵种的协同作战,不同地形对战局的影响,以及关键将领在战场上的决策点如何被标记和动画化,那么这本书的价值就不仅仅停留在“酷炫”的层面,而是成为了一部极佳的军事教学辅助材料。我希望看到那种能够旋转视角、放大细节的展示方式,让那些在教科书中晦涩难懂的战术名词,瞬间变得清晰明了,让读者真正体会到古代将领的运筹帷幄。这种将抽象的战略转化为具体可见画面的能力,才是真正的技术升华。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有