具体描述

模板保护代码

主要内容:

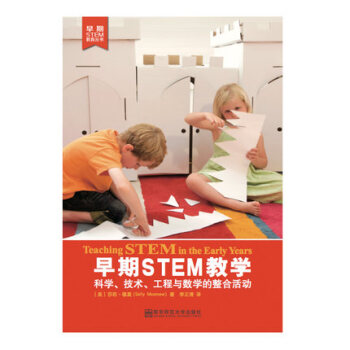

目前国内还少有将科学(Science)、技术(Technology)、工程(Engineering)与数学(Mathematics)几部分整合考量的学前儿童教育图书,从这个意义上说该书在某种程度上填补了空白。而事实上对于学龄前儿童而言,完整的科学核心经验应该包括:生命科学、物理科学、地球与空间科学、工程与技术、数学这五个块面,或者说他们的科学知识就是这几部分有机整合的统一体,任何一项都不能偏废。

该书用活动案例的方式展示了不同STEM的教育方式,并清晰地总结了各个活动所涉及的科学核心经验,内容深刻、可读性强,不仅可以帮助教师实际开展教学活动,还能帮助教师将活动与已有的教学经验联系起来,不断推进自我的专业成长。它包括以下七个基本部分:1.STEM教育概述;2.STEM学习中心;3.课堂里的STEM;4.户外的STEM;5.项目课程中的STEM;6.快捷的STEM活动;7.实地考察中的STEM。

读者对象:

幼儿园一线教师及其他从事学前教育研究的人员,特别是对STEM教育有兴趣的人员。

本书特色:

该书用活动案例的方式展示了不同场域下STEM的教育方式,基本涵盖了现今幼儿园课程组织的各种形式。具体到每个活动而言,作者仔细而又周到地对活动的开展进行了描述,事无巨糜。例如在哪里可以买到相关材料,如何准备材料经济实用,如何充分利用身边易得的废旧材料等等。除此之外,作者还清晰地总结了各个活动所涉及的STEM核心经验,内容准确深刻、可读性强。值得一提的是,基本每个活动后都附有帮助教师促进儿童思维的提问和点评方式,这些问题和点评切中活动要害,用语精当,为教师提供了良好的教学示范,不仅可以帮助教师实际开展教学活动,还能帮助教师将活动与已有的教学经验联系起来,激发教师反思,不断推进自我的专业成长。

这本书对于读者的意义体现在两个方面:一是从实践层面为一线教师提供了可以实施或借鉴的活动;二是从思维方式层面为初次接触STEM教育的读者提供了全面而生动的启蒙,有助于读者形成STEM意识。

用户评价

关于评估与反馈的部分,这本书的处理方式显得相当克制和审慎。它没有提供大量的量表或分数化的评价工具,这与当前强调过程性评价、去标签化的学前教育理念是高度一致的。它更倾向于引导教师通过“观察日志”和“对话记录”来捕捉幼儿的思维火花。我非常欣赏这种对幼儿主体性的尊重,即不以预设的结果来衡量学习的成败。但是,对于那些需要向家长清晰、量化地展示孩子学习进度的年轻教师或管理人员而言,这种描述性的反馈方式可能会显得力度不足,缺乏“证据链”。我希望能看到一些更具体的、可操作的“观察锚点”或“进阶路径图”,例如,当一个孩子在工程活动中表现出某类解决问题的倾向时,教师应该如何记录,以及后续可以如何通过提问推动他进入下一个思维层次。目前的描述更多是一种理想化的状态,缺乏将理想转化为日常实践的“拐杖”。

评分最后,这本书在尝试连接“技术”与“人文关怀”这一层面,显示出其超越一般工具书的野心。它不止步于教孩子如何使用工具或搭建结构,而是试图探讨技术在生活中的伦理意义,比如耐用性、可回收性,以及团队合作中对不同意见的尊重,这些都是非常宝贵的潜台词。这使得整套教辅材料摆脱了纯粹的技能训练的窠臼,提升到了素养培养的高度。不过,在具体的操作层面,如何将这些深刻的伦理讨论,以幼儿园孩子能够理解和内化的方式融入到沙盘推演或建构游戏中,依旧是一个挑战。我感觉编写者在理论高度上已经触及了,但在“翻译”成幼儿语言和游戏情境时,有些地方显得略微吃力或过于说教。例如,讲解“可持续性”的概念,如果能设计一个围绕“保护小动物的家园”而展开的工程挑战,效果或许会比直接讨论材料的生命周期要来得自然和有效得多。整体而言,它是一部需要教师投入心力去“激活”和“本土化”才能发挥最大效用的作品。

评分拿到这本书的初稿时,我抱着一种近乎挑剔的心态翻阅了前几页。作为一名深耕学前教育多年的教师,我对市面上那些号称“整合”实则只是简单罗列的STEM材料已经感到审美疲劳。然而,这本书的编排逻辑,初看起来,似乎并没有立刻展现出那种令人眼前一亮的创新点。它的开篇部分,更多地着眼于宏观的理论框架梳理,引用的文献和教育哲学基础打得相当扎实,但这对于一线教师来说,可能略显冗长和抽象。我更期待的是,在最初的几页就能看到鲜活的案例或者可以直接操作的活动示例,能够立刻抓住读者的注意力,让人产生“这个可以马上用起来”的冲动。遗憾的是,它选择了用一种更学术、更学院派的方式开场,这使得那些急于寻找实用工具的读者可能会在初期产生轻微的“搁置”心理。当然,从长远来看,坚实的理论基础是保证课程持续发展和深入理解的关键,但教学材料的“第一印象”往往决定了它能否被快速接纳和推广。这种取舍,体现了编写者在理论深度与实践便利性之间的挣扎,我个人倾向于更直接、更具启发性的开局设计。

评分这本书的叙事风格在不同章节之间似乎存在着微妙的跳跃。在介绍“科学探究”的单元时,语言显得非常严谨和结构化,几乎是一板一眼地遵循了科学探究的循环步骤,这对于确保过程的规范性是好事。但当我翻到“数学思维启蒙”的相关内容时,风格突然变得轻快起来,强调了游戏化和情境化的重要性,句子结构也更加松散和富有画面感。这种风格上的变化,虽然从某种程度上反映了不同学科本身的特性,但对于希望将整本书作为一套连贯、统一教材来使用的使用者来说,可能会造成阅读上的节奏不统一。我曾设想,如果能有一种更平滑的过渡机制,比如在章节的衔接处加入一个简短的“整合思考”板块,来解释为何在科学探究后要切换到这种更松散的数学游戏模式,读者的认知负荷会减轻不少。现在的感觉是,作者可能在不同模块的撰写上,采用了多位风格迥异的专家,缺乏一个统一的“编辑之声”来统筹全局的阅读体验。

评分翻到中间部分,我开始关注那些具体的活动设计,试图从中挖掘出真正的“整合”精髓。以往很多教材在“技术”和“工程”这两个环节上处理得较为敷衍,往往只是将一些简单的工具操作等同于技术应用,或者将搭积木视为工程实践的全部。这本书在处理这些领域时,展现出了一种谨慎的、逐步递进的特点。它似乎并不急于堆砌复杂的概念,而是更侧重于培养幼儿在探索过程中对“问题解决”路径的构建。我注意到,某些活动在引入科学概念时,会巧妙地通过提问引导孩子去观察现象背后的规律,而不是直接告知结论,这确实是高明之处。然而,在材料清单的组织上,我发现了一些可以优化的地方。比如,某些活动所需的非标材料,如果能提供更多常见的替代方案,或者更明确地指出哪些是“必须品”,哪些是“可选增强项”,会极大地减轻幼儿园教师在准备阶段的后勤压力。毕竟,一线教学资源往往有限,过于依赖特定、昂贵的教具,会限制课程的普及度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有