具体描述

基本信息

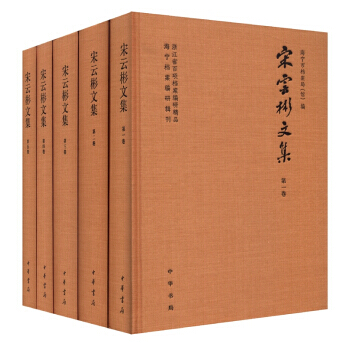

书名:宋云彬文集

定价:980.00元

作者:海宁市档案局(馆)

出版社:中华书局

出版日期:2015-02-01

ISBN:9787101106640

字数:

页码:2730

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

1. 宋云彬是二十世纪中国文化界、出版界的一位重要人物,他用论著、杂文、日记、书信等真切地记录了那个时代,为中国近代史、现代史提供了手史料。

2. 宋云彬是中华书局点校本“二十四史”责任编辑人,宋云彬日记从1958年入局工作到1966年8月15日止,几乎无间断地记录了点校“二十四史”的点点滴滴,本文集也是了解中华书局局史和“二十四史”点校过程的手史料。

内容提要

《宋云彬文集(全5册)》本书收录知名文史学者宋云彬的论著、杂文、书信、日记等,煌煌五大卷,是宋云彬作品的次结集出版。文集卷为史论、时论,第二卷为杂文,第三卷为教育论文、序跋、书信和专题著述,第四、第五卷为日记,真切地呈现了作为一个学者、杂文家、民主人士、出版家多重身份的人物,对20世纪中国的所见所闻所想,全方位勾勒出一幅中国近代史的肖形图卷。

宋云彬1958年调入中华书局任编辑,参与点校了“二十四史”,他的日记几无间断地记录了这一过程,是了解中华书局局史和“二十四史”点校过程的手史料。

目录

卷

文化苦旅六十年——怀念宋云彬先生

永远的怀念

从日记看我的外公

整理说明

东北事变之历史的解答

我国历代的奴隶制度

中国学校制度的沿革

科举制度及其作用

中国历史上的及现阶段的民族解放斗争

认识你的祖国

甲午战争失败的教训

战争的故事

辛亥革命失败的教训

“五四”前后的妇女解放运动

从战争说到禁烟

四十年来宪政运动的回顾

辛亥革命前的中国文化运动

五四时代之反儒家运动

中国史前史的轮廓

中国史的黎明期

春秋与战国

春秋战国时代的学术思想

五四运动与青年

辛亥革命新论

从旧史学到新史学

我对于共同纲领的几点认识

五四运动中的资产阶级知识分子

中国过去的所谓“宪政运动”和“宪法草案”

对于五代吴越国王钱镠的祠堂应否修葺的意见书

我对文物保护工作的意见和建议

这回的法团会议

各法团当自动集会

谛闲法师太忙了

杂译

早知今日何必当初

青年会聚餐和杭州的资本家

看呀!警察厅的一封信

这才是根本的解决

谢谢《杭州报》

异哉,竞有反对制省宪者

全民制宪只有一条路

对于四个贺电的疑问

“五卅”后帝国主义者进攻中国的新形式

公娼与公妻

曾琦的妙论

革命家与宗教家

政治报告

英何前倨后恭?

……

第二卷

杭州的新闻界

读史有感

与桃符

下棋·唱曲

蹴趵和打球

父与子

陶诗“上京”辨

芦沟桥

庐山

让我来认个错吧

从学鲜卑语讲起

没落了的策士

杂谈两则

所谓“倭寇”

杂谈三则

一念

介绍一首散文诗

从生死问题谈到人生态度

谈气节

古今中外的典型

观桂戏《桃花扇》有感

谈做父亲

奴隶篇

桂林杂记

想到写出

三十而立

杂谈四则

读历史剧《陈圆圆》

辞“作家”

我们的狗之死

杂谈

奔放的感情,缜密的头脑

杂抄三则

谈“经”

杂抄三则

无题

文化界值得注意的一种倾向

预言

关于死

策士的簧鼓

“朋友毕竟是朋友”

朋友

温故知新

在石灰窑

无耻的说谎

民族道德之堕落

我们要问个究竟

和平楼夜话(一)

和平楼夜话(二)

九儒十丐

辛亥革命前革命党人的思想和气概

……

第三卷

第四卷

第五卷

作者介绍

宋云彬(1897—1979),文史学者、杂文家、民主人士,浙江海宁人。1924年加入过,曾任黄埔军校政治部编纂股长,“四一二”事变后任武汉《民国日报》编辑,兼国民劳动部秘书。二十世纪三十年代任开明书店编辑,主持编辑校订大型辞书《辞通》,主编《中学生》杂志。抗战期间在桂林参与创办文化供应社,编辑《野草》杂志。抗战胜利后到重庆主编民盟刊物《民主生活》。1949年到北京,参加教科书编审工作。1952年回浙江任文联主席,省文史馆馆长。1957年被错打成右派,次年调北京任中华书局编辑,参与点校“二十四史”。1979年2月错划右派得到改正,同年4月逝世。是届全国人民代表,、第三、四、五届全国政协委员,民盟中央委员。

文摘

蹴踘和打球

蹋球从前叫做“蹴踘”。踘的制造,表面用皮,中间塞毛,所以又叫做“毛丸”,用现代话来讲就是“皮球”。

蹴踘据说是黄帝发明的,这句话确否不可知。但我们想,玩球这一类游戏起源当然是很古的了,因为这形圆而会滚的东西确乎好玩,不但我们人类喜欢它,就是我们家里的小猫、小狗不也是喜欢跟球玩耍的么?

战国时,繁盛都会像临淄(今属山东)等,蹴踘已很流行。从战国到秦汉,蹴踘和斗鸡、跑狗一样,被当作一种有趣的玩意儿。汉高祖的,从小和一班所谓“屠贩少年”斗鸡、蹴踘惯的;后来儿子做了皇帝,他被关在宫里做“太上皇”,老大不高兴,对人家说:“现在没有地方、没有伴儿再玩蹴踘了”。

古的蹴踘的方法和规则,我们不知道。从前有过一本题名《蹴踘》的书(《汉书艺文志》载《蹴踘》二十五篇,归入“兵家类”。这书在汉朝尚存在,现在早已失传了),但这书今已失传。唐宋以来,蹴踘通常已叫做“蹋毬”。毬的制造也渐渐进步。晚唐时有一位诗人叫皮日休,人家做诗来开他玩笑:

八斤尖皮砌作毬,火中燀了水中揉。

一包闲气如常在,惹踢招拳卒未休。

可见当时的皮球里面不是塞毛而是打气的了。球场的布置也很,有球门,有网;比赛时左右分队,有“正挟”“副挟”“守网”等等名色。我们看了汪云程《蹴踘图谱》里画的“毬门式”,仿佛现在足球场的布置。唐朝咸通年间(七世纪中叶),新登科的进士们曾在月灯阁开过蹴踘大会,四面搭着看棚,看客拥挤不堪;又仿佛现在的足球比赛(据王定保《摭言》所载)。

唐宋以来,踢球之外还有打球。打球用球杖,仿佛现在的打“高尔夫球”。也有骑在马上打的,仿佛现在的马球(Pobo)。这种打球游戏,发源于波斯,唐朝从土耳其斯坦传入中国。不过我国人一向不高兴承认某种艺术传自外国,总说“古已有之”,因此就把它归入蹴踘一类。后来又从中国传到日本,日本的古代绘画常有“打球乐图”一类的题材,他们倒很坦白地说:“这是从传来的”。蹴踘在古代确乎也是一种武术训练,所以《汉书艺文志》把《蹴踘》二十五篇归入“兵家”类。不过到了汉朝,蹴踘已变为一种运动竞技,所以当时写文章的每把蹴踘和走马、斗鸡联在一起讲。打球在唐宋时被认为武术训练的一种。唐宪宗曾问宰相赵宗儒:“听说你做荆州刺使时,那边的球场都生满了青草,可有这种事?”(球场上生青草,就是证明他不提倡打球,不注重武术训练。)宗儒连称“死罪,死罪”。辽兴宗时,萧孝忠做东京留守,朝廷禁止渤海人(打球辽灭渤海,于辽阳置东京,当时以被征服者对待渤海人,所以禁止他们在东京地方打球),孝忠说:“没有球马,怎样习武?”宋太宗为提倡打球,曾定制每年三月,在大明殿召集亲王近臣以及节度使以下的武官开击球大会,皇帝也参加。南宋孝宗每天上球场,周必大不以为然,孝宗说:“我为国仇未报,失地未复,所以不能安逸。”金世宗在武英殿击球,马贵忠以为失皇帝身分,世宗说:“金家天下是用武力打出来的,现在难道就不应该讲究武术了么?我在这里打球,正要使天下人知道武术练习的重要呢”。这样看来,当时的打球,其重要正不亚于现在所谓“军事训练”哩。但蹋球则似乎始终被看作一种玩意儿,甚至被认为“奇伎淫巧”的。元朝阿沙不花做宰相时,有一个臣子在皇帝面前蹋球,皇帝看得好,命阿沙不花赏他钱钞十五万贯。阿沙不花说:“为了蹴踘而受上赏,那些奇伎淫巧的人都要来了,我死也不奉行这命令的。”明朝例于端午日开禁苑打球,但蹋球则终于被认为一种玩意儿,和斗鸡、跑狗一例看。

一种技术,如果训练纯熟,功夫到家,常常会靠这技术而得到意外的遭逢。唐朝有一个叫做陈敬瑄的,有人在皇帝前荐他做节度使,而同时被荐的还有杨师立、王勖、罗元杲,皇帝教他们四个人打球赌胜,陈敬瑄,就任命他做西川节度使。我们读过《水浒传》,当然还记得因为“蹋得一脚好气毬”而发迹的那个高俅。高俅的故事虽不见正史,但《挥麈后录》也有这样的记载,不过事迹略有不同而已。——这是讲笑话。靠了一点小小技术来博取高官厚禄,究竟不可为训的。无怪那位蒙古宰相阿沙不花为防微杜渐,居然和皇帝争执起来了。

载1936年2月《中学生杂志》第62期

序言

用户评价

读《【RT】 宋云彬文集》这本书,真的有一种穿越时空的奇妙感觉。宋云彬先生的文字,不像当下流行的碎片化信息,也不像那些刻意堆砌辞藻的华丽篇章。他的叙述,更像是一位老友坐在你身边,娓娓道来,每一个字都饱含着生活的温度和岁月的沉淀。我尤其喜欢他笔下那些对细微之处的捕捉,比如一段描写春日阳光透过老宅窗棂洒在地上的光影,寥寥数语,却能勾勒出一幅生动温馨的画面,让人仿佛能感受到空气中尘埃的舞蹈和时间缓慢流淌的痕迹。还有他对人物情感的细腻刻画,那些看似平淡的生活场景中,却暗藏着复杂的人性挣扎和情感波动,他没有直接告诉你人物的内心有多么煎熬,而是通过他们的言谈举止、甚至是沉默,让你自己去体会那种无声的呐喊和内心的波澜。这种“此时无声胜有声”的叙事方式,在快节奏的现代生活中,显得尤为珍贵,它给予读者足够的空间去思考,去感受,去与书中的人物产生共鸣。读完这本书,我常常会陷入一种沉思,不仅仅是对书中故事本身的思考,更是对自身生活的反思,那些被遗忘的角落,那些被忽略的情感,都在宋云彬先生的笔下重新焕发了生机。

评分我想用“惊艳”来形容我对《【RT】 宋云彬文集》的感受。宋云彬先生的笔触,有一种独特的魅力,它能够将那些看似遥远抽象的概念,变得触手可及,充满感染力。我非常欣赏他对于内心世界的探索,他敢于剖析人性中最复杂、最隐秘的部分,但却不带任何评判,而是以一种悲悯的姿态去呈现。阅读他的文字,就像是在经历一场心灵的洗礼,那些曾经困扰我的迷思,似乎都在他的文字中得到了某种程度的解答,或者说,他让我学会了如何去面对和理解这些迷思。他的叙事结构也很有趣,时而跳跃,时而回溯,但却始终保持着一种内在的逻辑性和连贯性,引人入胜。这本书,绝对不是那种读过就忘的快餐读物,它会让你在很长一段时间内,都在回味和思考。它为我打开了一个新的认知维度,让我对生活、对人生有了更深层次的理解和感悟。

评分第一次翻开《【RT】 宋云彬文集》,我并没有抱有太高的期望,毕竟市面上的书籍良莠不齐。然而,这本书却给了我一个巨大的惊喜。宋云彬先生的文字,有一种不动声色的力量,它不张扬,不炫耀,却能直击人心。我尤其喜欢他对于历史事件和人物的独到见解,不是那种教科书式的陈述,而是充满了人情味和对细节的考究。他能够透过冰冷的史料,看到那些鲜活的生命,感受到他们的喜怒哀乐,他们的选择与挣扎。这种从宏大叙事中挖掘个体命运的视角,让我对历史有了更深刻的理解。而且,他的语言风格非常有特色,既有文人的典雅,又不失现代人的简洁明快。读他的书,就像是在和一位博学睿智的长者对话,他会循循善诱地引导你思考,但绝不强加给你任何观点。每一次的阅读,都能从他的文字中汲取到新的养分,无论是对历史的认识,还是对人性的洞察,都得到了极大的拓展。这本书,是我近期阅读体验中,最令我印象深刻的一本。

评分这本书带给我的震撼,是一种潜移默化的力量。起初我以为会是那些大道理、深刻的哲思,但宋云彬先生的文字,却像是温柔的溪流,一点一点地渗透到我的心底。他对于人生种种况味的描绘,从喜悦到悲伤,从希望到绝望,都写得极其真实,没有矫揉造作,也没有刻意拔高。我特别欣赏他在描写困境时那种不动声色的力量,不是一味地渲染苦难,而是展现出一种在逆境中依然保持尊严和思考的态度。这种态度,比任何空洞的鼓励都更有力量。书中有很多段落,我都反复读了好几遍,不是因为不理解,而是因为那些文字中所蕴含的生命力,总能在不同的心境下给我新的启发。它让我意识到,生活中的伟大,往往就藏在那些平凡的点滴之中,藏在每一次的坚持,每一次的释怀,每一次的对生命本身的尊重里。这本书不是那种能让你一口气读完,然后就放下,再也记不起的书,它会成为你内心深处的一部分,在你遇到迷茫的时候,在你感到失落的时候,它会像一盏灯,默默地为你照亮前行的路。

评分这本书最吸引我的地方,在于宋云彬先生那种对生活近乎偏执的热爱和观察。他似乎总能从最平凡的事物中发现不平凡的美。比如,一段关于城市里一家老式书店的描写,他不仅仅是写书店的外观,更是写出了书店里的气味,写出了那些在书架间穿梭的读者的身影,写出了那些被时间打磨过的书页所散发出的独特韵味。这种全方位的感官描写,让读者仿佛身临其境,能够切身感受到那种复古而又温暖的氛围。而且,他对于人与人之间关系的描绘,也极其到位。那种看似疏离却又藕断丝连的情感,那种欲言又止的留白,都恰到好处地展现了复杂的人际交往。读他的书,你会不自觉地去审视自己与身边人的关系,去体会那些被我们忽视的温情和羁绊。这本书,就像是一面镜子,照出了我们生活的本真,也提醒我们,去发现和珍惜那些生命中真正重要的东西。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有