具体描述

基本信息

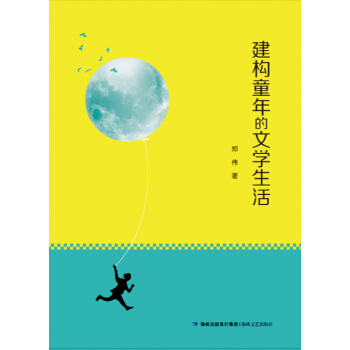

书名:构建童年的文学生活

:32.0元

售价:23.4元,便宜8.6元,折扣73

作者:郑伟

出版社:海峡文艺出版社

出版日期:2015-02-01

ISBN:9787555004486

字数:210000

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

【内容简介】

二十多年前,本书作者为了走进儿童文学的世界,翻遍了学校图书馆里为数不多的儿童文学作品和理论书籍,读过之后却感到深深的失望,不论怎样努力,都无法找回大学时代享用文学盛宴的激情,与儿童文学的次亲密接触就这样无果而终。

十多年前,为了满足年幼女儿听故事的渴望,他又捧起了儿童文学。没想到,那些印象中“肤浅”“幼稚”的歌谣、童话,在面对一个鲜活生命的时候,竟然变得灵动而有趣起来。于是,从世纪之交以来的十几年间,儿童文学教学与研究就成了他职业生涯的重要内容。

本书是作者近年来儿童文学理论研究的一项成果。虽是理论专著,却不艰深晦涩,所论话题均为当下儿童文学界的关注热点。作者将儿童文学研究置于文艺学“文学生活研究”的学术背景中,探讨儿童文学生产者、童书出版业者与儿童阅读推广者对当代“童年文学生活”的重要影响,并对历史维度中的童年文学生活进行了梳理。同时,作者从文学观念、学科地位、儿童阅读分级的合理性、早期阅读的文化内涵、多媒体环境中经典阅读的价值、教师的阅读视野建构等方面对童年文学生活进行了多维阐释。

本书的一大特点是:不仅有理论论述上的展开,更有基于理论理解的实践操作。作者对10本中外儿童文学名著进行了独特的导读解析,其写作的视角与传统的文学赏析文章有很大不同,不是高高在上地对小读者指指点点,而是力求与儿童读者建立一种平等的文学对话关系。在这一关系的建构过程中,作者和小读者谈论文学的美、文学的幽默、文学的可爱与文学的深刻,不仅激发小读者的文学阅读热情,更引导他们去追求思考文学的乐趣,并将儿童文学与生活现象相联系,表达作者对现实童年的人文关怀。

本书适合儿童文学研究者、教师、儿童阅读推广人、家长等阅读。

目录

作者介绍

【作者简介】

郑伟,福建幼儿师范高等专科学校副教授,海峡儿童文学研究中心主任,中国儿童文学研究会理事,海峡儿童阅读研究中心副秘书长,福建省读书援助协会常务理事,福建省精品课程“儿童文学”项目负责人。近年来主要从事儿童文学、儿童文化研究。在《文艺报》《中华读书报》及各类学术期刊上发表评论和论文20余篇,论文曾被“复印报刊资料”全文转载。

文摘

序言

用户评价

这本书的封面设计简直是一场视觉的盛宴,色彩的运用大胆而富有层次感,仿佛能让人一下子就沉浸到那个充满奇思妙想的童年世界里。初次翻开,那种油墨的清香混合着纸张特有的质感,带来一种久违的、踏实的阅读体验。我特别留意了排版,字里行间留出的呼吸空间恰到好处,既保证了阅读的流畅性,又使得整体视觉效果显得疏朗有致,绝不像有些书那样拥挤得让人喘不过气。作者在章节标题的选择上也颇具匠心,每一个词语的搭配都像是精心挑选的宝石,闪烁着引人探究的光芒,让人忍不住想去深挖每一个故事的内核。装帧的工艺也透着一股匠气,无论是书脊的锁线还是封面的覆膜,都体现出出版方对这本书的重视和对读者的尊重。捧在手里,分量适中,既有实体书的厚重感,又方便携带。这本书的物理形态本身,就已经构成了一种邀请,邀请读者放下电子设备的冷漠光芒,重新与纸张建立起一种温暖而亲密的联系。光是摆在书架上,它独特的风格就能为整个空间增添一份艺术气息,成为一个沉默却有力的文化符号。

评分关于书中对“阅读环境塑造”的论述,其细节之丰富、洞察力之敏锐,实在令人惊叹。作者没有满足于泛泛而谈“多读书有益”,而是深入到家庭空间、社区图书馆乃至学校走廊的设计细节中,去剖析物理环境如何微妙地影响一个孩子拿起或放下书本的瞬间决策。比如,他详细描述了不同光照角度对阅读兴趣的影响,以及书架高度和书籍摆放的亲近感如何构建起一种无形的“阅读邀请函”。这些观察极其微观,却具有极强的普适性,让我立刻联想到自己童年记忆中那些光线昏暗的角落,以及那些被高高供奉起来、无法触及的“大人书”。书中还穿插了几段对历史名人童年阅读场景的微型重构,那些片段虽然简短,却像高清定格画面一样,清晰地展示了特定时代背景下,阅读如何成为一种稀缺的、需要“抢夺”的资源。这种由宏观趋势回溯到微观细节的写作手法,极大地增强了论点的说服力和感染力。

评分这本书的叙事风格极其多变,这大概是我认为它最成功的地方之一。在某些部分,它切换成了非常口语化、带着地方色彩的叙述腔调,仿佛邻家那位慈祥的老奶奶在摇着蒲扇,慢悠悠地讲述着她年轻时听来的那些民间故事,语言朴实无华,却直击人心最柔软的部分。然而,在紧接着的章节中,笔锋又陡然一转,变得极为精准和客观,引用了大量的社会学研究数据和时间轴对比,用冰冷的数字来支撑起对某一特定时期教育政策影响的批判。这种在“情感浸润”与“理性分析”之间流畅的切换,使得阅读体验充满了张力,避免了陷入单一的情绪化表达或刻板的学术说教中。这种高超的文体驾驭能力,让读者能根据不同主题的需求,自动调整接收信息的频道,既能享受故事带来的温情,又不失对深层社会议题的洞察力。我甚至能清晰地感受到作者在不同段落间切换时的“呼吸声”,这绝非是那种模板化的写作可以达到的效果。

评分这本书在结构上展示了一种近乎完美的螺旋上升结构。它并非线性地推进,而是像一个不断向外扩散的同心圆,每一个新的讨论点都会回扣到开篇时抛出的核心命题上,但每一次回扣,都会带来一个更深层次的理解维度。比如,讨论“仪式感”时,作者首先从节日庆典中的故事讲述入手,随后拓展到日常的睡前阅读习惯,最后将视野提升到整个社会文化对“童年记忆固化”的集体努力。这种层层递进的设计,使得读者在阅读过程中始终保持着一种“再发现”的乐趣,总觉得刚解决了一个疑惑,立刻又被引导到下一个更具挑战性的思辨领域。而且,作者非常擅长设置“悬念锚点”,在不经意间留下一些未完全解答的线索,让你在读下一章时,会带着上文遗留的好奇心去主动寻找答案,这种主动参与感,是许多被动接受信息的书籍无法提供的。读完合上书本时,脑海中留下的不是一个完整的结论,而是一个被激活的、持续运转的思考系统。

评分我对其中关于“想象力的边界”的探讨留下了极其深刻的印象。作者并非简单地罗列现象,而是用一种近乎哲学思辨的笔触,层层剥开我们对“合理性”的执着,进而探讨了在儿童心智中,那些看似荒诞不经的元素是如何成为构建未来创造力的基石的。那种论述的节奏感非常强,开篇时娓娓道来,如同讲述一个古老的传说,但随着深入,逻辑链条逐渐收紧,关键论点如同利剑般精准出鞘,令人无法反驳。我尤其欣赏他引用了那些看似毫不相关的跨学科知识——比如建筑学的空间结构理论,或是早期心理学的实验案例——来佐证关于“游戏”与“现实重塑”之间复杂关系的观点。这让整本书的知识密度显得非常高,但行文却丝毫不觉晦涩,反倒因为这些知识的交叉渗透,而显得更加立体和丰满。读完相关章节后,我甚至重新审视了自己过去对许多“无聊”童年活动的定义,意识到那些所谓的“浪费时间”,其实是心智进行高级重组的秘密炼炉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有