具体描述

编辑推荐

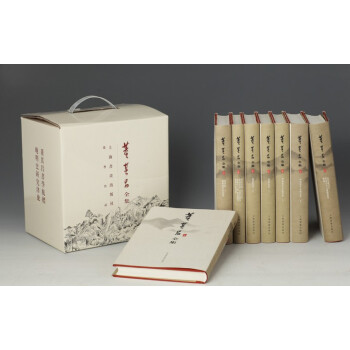

修订后的本书共分8卷,每卷约40万字,内附300一500幅左右图片,其中彩色图片约占总数的1/5。这八卷分别为:第一卷:原始艺术;第二卷:古代希腊、罗马和中世纪;第三卷:古代中国、印度、日本;第四卷:文艺复兴、17世纪;第五卷:18、19世纪欧洲,中国明清;第六卷:19世纪后半部;第七卷:20世纪西方艺术;第八卷:20世纪中国、日本 。修订后全书共8册。末卷内附有“大事年表”。

此书的读者对象主要是专业、业余的美术史论与美术工作者。它既是一部研究美术史的专著,也是各高等艺术院校备用的工具性参考书。为了读者研究的方便,在每一章之后还提供一份撰稿人所使用的国内外参考书目。重要的引文与材料的出处加注在每一文页的下边,凡有杏阅必要的人名与地名,将在卷后以“译名对照”的格式附上原文,供读者核对。

内容简介

修订后的本书共分8卷,每卷约40万字,内附300一500幅左右图片,其中彩色图片约占总数的1/5。这八卷分别为:第一卷:原始艺术;第二卷:古代希腊、罗马和中世纪;第三卷:古代中国、印度、日本;第四卷:文艺复兴、17世纪;第五卷:18、19世纪欧洲,中国明清;第六卷:19世纪后半部;第七卷:20世纪西方艺术;第八卷:20世纪中国、日本 。修订后全书共8册。末卷内附有“大事年表”。 此书的读者对象主要是专业、业余的美术史论与美术工作者。它既是一部研究美术史的专著,也是各高等艺术院校备用的工具性参考书。为了读者研究的方便,在每一章之后还提供一份撰稿人所使用的国内外参考书目。重要的引文与材料的出处加注在每一文页的下边,凡有杏阅必要的人名与地名,将在卷后以“译名对照”的格式附上原文,供读者核对。

作者简介

朱伯雄 (1932.1—2005.10.10),男,别名羊石,祖籍浙江湖州,出生于上海。中国著名的美术史论家,教育家,翻译家,任文理学院史论系客座教授,艺术学院客座教授。朱伯雄先生自幼受家训影响研习书法,初学颜柳,后学汉隶各帖。自40岁起临习草书,兼及汉隶,直至古稀之年。晚年,他将篆书(尤其是大篆)作为主攻方向,篆书艺术创作渐入佳境。2003年曾在上海举办个人篆书艺术展,受到国内外业内人士的赞扬与关注,部分篆书作品为海内外人士收藏。

目录

第一卷:原始艺术

第二卷:古代希腊、罗马和中世纪

第三卷:古代中国、印度、日本

第四卷:文艺复兴、17世纪

第五卷:18、19世纪欧洲,中国明清

第六卷:19世纪后半部

第七卷:20世纪西方艺术

第八卷:20世纪中国、日本

精彩书摘

第一卷:原始艺术

第一章 欧洲原始艺术

今天的艺术已分门别类,可谓曲尽人意。但是原始时代艺术的种类是有限的,音乐、舞蹈、戏剧等等,由于传播媒介的局限,未能留下多少实证资料①,惟独造型艺术有幸留存下丰富的实物,使后人能清楚地看到它那特有的技法和形式。我们所谓的旧石器时代的艺术,实际上就是用绘画、雕塑等手段造成的一种模仿造型。虽然这种模仿造型对于旧石器时代的人来说未必称作艺术,仅仅通过这些模仿造型也无法推论人类审美观念的演进,但是作为研究后世绘画艺术和雕刻艺术的形式的起源,它却是一个重要课题。

制造工具是人类特有的一种意识活动,而且是一种造型活动。我们把模仿造型的作品看作艺术的形式起源,就因为制造工具的形式与模仿造型的形式有一个很重要的区别:工具造型首先为了实用,早期的石器可以说完全是为了实用。为了便于手拿,柄要光滑;为了刺得深,刃要锋利。工具的造型必须在使用中得到检验,从而按照适用的原则加以改进。工具造型是在对象上造型,要根据制作工具的材料进行加工;而模仿造型则不尽如此。对于史前人类来说,巫术也是一种实用的活动,但这是一种想象的“实用”,不能在运用中直接得到检验,纵使一次仪式与一个事件之间可能互相联系起来,但这种联系依旧是想象的,所以,对于模仿造型的追求和改进是依照特定文化所规定的想象路线发展的。对于有些文化,模仿造型会变得越来越写实,因为他们以为画得越真实效果就越佳。对于另一些文化,模仿造型会变得程式化、抽象化和怪异。因为他们以为只要画出主要的部位就会有效,或者用某一种画法就见效,于是陈陈相因,离实际描绘对象越来越远(形成程式化),或者加人其他对象(动物和器物),以增加其巫术效果(怪异)。其次,模仿造型是用一定的材料来仿制某种形象,如用骨片和石块做成野牛。野牛本是血肉之躯,在平面的岩壁上画牛,是把立体的对象转化成平面的形象。这种仿制转化过程必然要加入人的心理活动,而与原材料没有必然的联系。因而,工具造型可以说是一种制造,模仿造型可以说是一种创造,但其中都有想象的心理活动。

……

前言/序言

用户评价

哇,这本书简直是我的救星!我最近迷上了油画,但总觉得对色彩的运用和光影的把握总是差那么一点意思。偶然间发现了这本《西方艺术鉴赏指南》,里面的内容真是太对我胃口了。它不是那种枯燥的理论堆砌,而是用非常生动有趣的方式,把文艺复兴时期的光影魔术、印象派对瞬间的捕捉,甚至现代艺术中色彩的爆炸性表达都讲得清清楚楚。比如,它对卡拉瓦乔“明暗对比法”的解读,简直让我茅塞顿开,我立刻拿起画笔,试着去模仿那种戏剧性的光感,效果出奇地好。而且,书里还配了很多高清的细节图,让我能近距离观察那些大师们笔触的肌理和颜料的层次。我感觉自己不仅仅是在“看”画,而是在和画家们进行一场跨越时空的对话,理解他们创作时的心境和技法上的考量。这本书极大地拓宽了我的艺术视野,让我从一个单纯的爱好者,开始向一个更具思考深度的欣赏者转变,我强烈推荐给所有对西方绘画艺术有浓厚兴趣的朋友们!

评分说实话,我之前对雕塑艺术一直有点“敬而远之”,总觉得那种三维的立体感很难通过文字来描述和理解。直到我拿到了这本《雕塑的形体与空间》,我的看法彻底改变了。这本书的叙事方式非常独特,它完全是以“触觉”和“空间感”为核心展开的。作者似乎有一种魔力,能用文字描绘出米开朗基罗大卫像肌肉的紧绷感,或者伯尔尼尼《阿波罗与达芙妮》中大理石如何“软化”成肌肤和发丝的流动性。它详细解析了不同材质(从青铜到汉白玉)对手法和最终效果的影响,甚至还探讨了光线在不同雕塑表面的反射规律。我甚至开始尝试用更关注“体积感”和“负空间”的方式去观察身边的环境。这本书不仅仅是一本艺术鉴赏读物,更像是一本关于“三维感知力”的训练手册,对于任何想深入了解雕塑这门古老艺术的读者来说,它提供的视角是极其新鲜和富有启发性的。

评分我是一个历史系的学生,平时写论文最头疼的就是找不到那种能把艺术史和时代背景完美结合的权威参考资料。这本《艺术中的权力与信仰》真的帮了我大忙。它不仅仅罗列了不同时期的艺术风格和代表人物,更深入地探讨了艺术是如何被当时的政治格局、宗教思潮和社会结构所塑造的。我尤其欣赏作者在论述拜占庭艺术时,如何将复杂的教义和严苛的皇权体系,巧妙地转化成那些宏大、程式化的马赛克壁画和圣像画中去。这本书的考据非常扎实,脚注详尽,引用了大量的一手史料,这对于我们做学术研究的人来说,简直是如获至宝。它让我明白,艺术从来都不是孤立存在的审美活动,而是特定历史语境下最直观的文化载体。翻阅它时,我仿佛能听到历史的轰鸣,感受到那些宏伟建筑和精美雕塑背后的深层含义,是那种能为我的研究提供坚实理论支撑的宝藏书籍。

评分对于一个刚接触艺术史课程的大学生来说,最怕的就是面对那些年代久远、风格复杂的艺术流派感到无从下手。这本《现代艺术的革命与碰撞》简直是我的“入门向导”,它把从印象派到后现代主义这一段波澜壮阔的历史,梳理得井井有条,逻辑清晰。作者非常善于抓重点,他没有试图面面俱到地介绍每一位艺术家,而是精准地抓住了每一次“艺术革命”背后的核心思想——比如,达达主义对理性精神的反叛、立体主义对客观视角的颠覆。更棒的是,书中对理论概念的解释非常直观,当我读到“蒙太奇”理论时,作者立刻联系到了电影的剪辑手法,一下子就让我这个数字时代的学习者明白了其精髓。它让我认识到,艺术史不是一成不变的教条,而是一场不断打破陈规、追求自由表达的精彩“战斗”。读完后,我对那些看似怪诞的现代艺术作品,也多了几分理解和欣赏。

评分我一直很想了解非西方艺术体系是怎么回事,但市面上很多书籍要么过于侧重欧洲,要么就是把亚洲艺术简单归类,缺乏深入的比较和解析。这本书《东方艺术的意境与哲学》真正填补了我的知识空白。它以一种非常开阔的全球视野,系统地梳理了从古埃及的象形文字到中国水墨画的“气韵生动”,再到日本浮世绘的平面美学。我特别喜欢它对“留白”概念的阐释,它不仅仅是纸上的空白,更是一种充满张力的哲学表达,代表着无限的可能性和精神的超脱。书里对不同文化背景下“美”的定义进行了深入的探讨,比如,东方艺术往往追求“神似”而非“形似”,这与西方追求的精准写实形成了鲜明的对比。阅读它,让我感受到了一种前所未有的心境平和,仿佛在嘈杂的世界中找到了一个可以沉淀心灵的角落,理解了不同文明在表达对宇宙和生命理解时的独特方式。

评分挺好的,挺好的,挺好的

评分ok

评分平装,彩图少,标价偏高。

评分还不错哦,值得购买.超赞

评分插图中黑白印刷不能令人满意,所有插图印刷精美一点就更好了,哪怕价格在高一点。

评分非常好,值得放到书架上慢慢阅读。物超所值。

评分众里寻他千百度,敲敲手机,此书却在火火京东处!

评分ok

评分太好了,太好了,我喜欢的书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中国现代美术之路 [The Road of Chinese Modern Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11110358/rBEHalCI2ZwIAAAAAACxPBegCi8AACemAALe9oAALFU152.jpg)

![传媒典藏·音频技术与录音艺术译丛·电影配乐完全指南:影视配乐的艺术与商业(第2版) [Complete Guide to Film Scoring: The Art and Business of Writing Music for Movies and TV, 2nd Edition] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11367815/rBEhVFK5HUAIAAAAAAmATZ3YHPIAAHLsQNP7mwACYBl671.jpg)