具体描述

内容简介

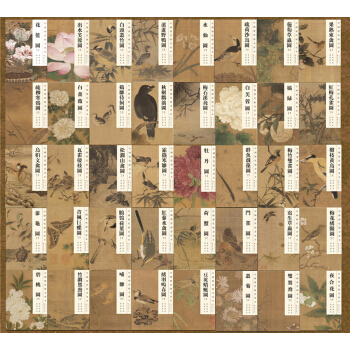

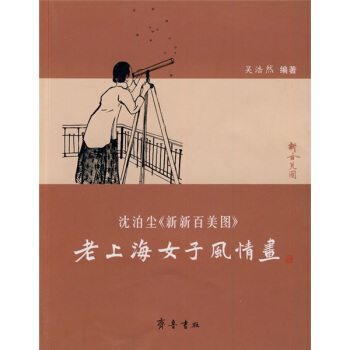

沈泊尘(1889-1920),字伯诚,笔名蜗牛。浙江桐乡乌镇人,中国现代漫画先驱。为《申报》《神州报》《时事新报》《晶报》等作过大量的政治讽刺画,作品思想性很高,具有战斗精神,影响深远。中国第1本漫画杂志《上海泼克》,开中国漫画杂志之先河。叶浅予称他为中国第1位漫画大师。沈泊尘精通仕女画,所绘现代仕女开一代新风,曾连载于《大共和画报》和《大共和星期画报》,后结集为《新新百美图》;擅长戏画,名重一时,曾任《民权画报》《图画剧报》等戏画主笔,是中国早期戏画的代表人物之一。

作者简介

吴浩然,山东汶上人,现定居浙江桐乡。喜文艺,爱藏书,且藏书颇丰,以民国至“文革”时期的漫画书为主,近年来尝试民国漫画的理论研究。痴迷丰子恺艺术,藏有全部丰子恺的原版著作。2005年至今,跟随丰一吟研究丰子恺,编著出版“缘缘丛书”两套八本。内页插图

前言/序言

挟一技以游世,初不惧乎无所鸣。沈郎泊尘,冠玉少年,擅场绘事,所图仕女未见可敌。准阴阳向背之理,相离合近远之势,中秾纤修短之度,探中外古今之秘。唐寅其鬼或灵,必为异时之叹;仇英朽骨再荣,且真可畏之喟。同辈画伯,风斯在下。吾友嘉兴钱芥尘顾好其术,乃辑所为《大共和报》新新百美图,重付精印,妙装盛饰,以饷嗜痂,使我题咏,赞其藻采。今之诗家樊山健者,自况不逮焉,称其服。或日:见猎侈以当仁,按幅着笔,忽焉成册,弁乎篇首。未可无言,聊复书之,以志好弄。张丹斧并书。用户评价

对于《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我充满了好奇,尤其想知道它在“风情”二字上会有怎样的解读。老上海的女子,她们的美,不仅仅是外表上的娇艳,更在于她们身上混合了东西方文化交融所带来的独特气质。她们可以是含蓄内敛的大家闺秀,也可以是敢于追求新生活的摩登女性。沈泊尘的《新新百美图》,在我看来,正是捕捉到了这种时代变革下的女性群像。我期待这本书能够展现出不同身份、不同性格的女性风貌。比如,那些出身名门的大家闺秀,她们的装扮和神态是否会透露出几分传统家庭的规矩和束缚?而那些活跃在新潮社交场合的女性,她们的衣着是否会更加大胆前卫,眼神中是否带着一份独立自主的光芒?我尤其想看到,沈泊尘是如何通过细腻的笔触,将女性的内心世界刻画出来的。那种淡淡的忧愁,或是眉宇间的喜悦,又或者眼神深处隐藏的某种渴望,这些都是真正打动人心的部分。这本书能否通过对画作的深入分析,帮助我们理解那个时代女性的社会地位和她们所面临的挑战?是否会提及一些当时社会背景下的女性生活细节,例如她们的教育、娱乐方式,甚至她们的爱情观?这些信息,能够让“风情”二字不再仅仅停留在视觉层面,而是能够触及到更深层次的文化和历史脉络。

评分这本书《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》光是听名字就让人产生无限的遐想。沈泊尘,这个名字承载着太多的艺术传奇。他笔下的老上海女子,不仅仅是美丽的符号,更是那个时代独特精神风貌的缩影。我迫切地想知道,这本书会为我呈现怎样一个丰富多彩的“百美”世界。我期待它能带领我深入了解沈泊尘是如何观察和描绘这些女性的。他是否注重捕捉她们的内在气质,而不仅仅是外在的容貌?画作中的女性,是带着几分娇羞,还是几分独立?是沉浸在自己的世界,还是与外界有着微妙的互动?这些都将是吸引我细细品味的部分。我还会关注书中是否有关于沈泊尘创作技法的探讨,比如他如何运用色彩、线条和构图来表现女性的形体和神韵。如果书中能包含一些关于老上海社会风俗、时尚潮流的介绍,将有助于我更全面地理解画作所处的时代背景,从而更深刻地体会画作的艺术价值。我希望这本书能够让我感受到,那个时代女性的生命力,以及她们身上所散发出的独特韵味,这种韵味,或许正是“风情”二字最真实的注解。

评分对于《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我怀有浓厚的好奇心。沈泊尘的名字,总能勾起我对那个遥远而迷人的时代的回忆。他的画作,尤其是描绘女性的作品,总是带着一种温婉而又充满力量的美。我非常期待这本书能够带我领略“新新百美图”的独特风采。我希望书中能够不仅仅是展示画作,更能够提供一些关于沈泊尘创作理念的解读。他为何选择描绘“百美”?“新新”二字又蕴含着怎样的时代意义?我更想了解,沈泊尘是如何捕捉到那个时代女性的“风情”的。是她们的眼神,是她们的微笑,还是她们在特定场景下的姿态?这些细微之处,往往最能体现艺术家的功力。如果书中能够提供一些关于画作中女性人物原型或者创作背景的故事,那就更具吸引力了。我希望这本书能够帮助我更深入地理解,老上海女性的美,不仅仅是外表的精致,更是一种由内而外散发出的气质,一种在时代洪流中,既保持传统,又拥抱新思想的独特魅力。这本书能否成为我了解那个时代女性生活和审美的窗口,是我非常期待的。

评分对于《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我的期待值爆表。沈泊尘的画作,在我看来,是老上海黄金时代女性魅力最完美的载体。他笔下的女子,总是有种说不出的韵味,那种混合了东方古典美与西方摩登气息的独特气质,至今仍让人心驰神往。我非常好奇,这本书究竟会为我们带来怎样的新意?“新新百美图”这个名字本身就充满了引人遐想的空间。我想知道,沈泊尘是如何定义“新新”的?是女性思想的觉醒,是生活方式的改变,还是对传统审美的重塑?我期待书中能够提供一些关于沈泊尘创作背景的深入分析,比如他当时所处的社会环境,他从哪里汲取灵感,以及他对于“美”的独特见解。此外,我也非常关注书中对画作细节的解读。例如,画中人物的衣着、发饰、妆容,甚至是眼神中的微表情,是否都蕴含着丰富的时代信息和人物性格的暗示?我希望这本书能够不仅仅停留在对美的欣赏,更能引导我深入理解那个时代女性的生活状态,她们所经历的时代变迁,以及她们在传统与现代之间寻找自我价值的努力。

评分这部《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》的书名本身就带着一股浓浓的怀旧气息,仿佛一扇通往黄金年代上海的时光之门缓缓开启。沈泊尘这个名字,对于我这样一个对那个时代艺术和生活有着强烈好奇心的人来说,早已耳熟能详。他笔下的女性,总是那么灵动,那么有故事感。虽然我还没有翻开这本书,但仅仅是想象着那些画作,脑海中就已经涌现出无数画面:穿着旗袍、挽着发髻的女子,在弄堂里轻盈地走过,手中或许提着一只精致的丝帕;又或者是在摩登的咖啡馆里,眼神中带着几分慵懒与不羁,窗外是车水马龙的十里洋场。这本书的出现,无疑是为我们提供了一个近距离欣赏沈泊尘艺术魅力的绝佳机会。我尤其期待书中所呈现的,不仅仅是女性的外在美,更能够捕捉到她们内在的神韵,那种在时代变迁中,既保留传统东方韵味,又受到西方思潮影响所形成的独特气质。不知道书里是否会涉及到一些关于沈泊尘创作背景的介绍,或者他如何捕捉到那个时代女性的精神风貌的独家秘诀?这都是我非常感兴趣的方面。这本书的装帧设计想必也是经过一番考量的,希望它能像画作本身一样,充满艺术感和收藏价值。读完之后,我希望能够对老上海那个时代有一个更立体、更鲜活的认知,不仅仅是从历史书本的冰冷文字中,而是从艺术家的细腻笔触和画中人物的眼神里,去感受那个时代女性的真实生活和她们所经历的喜怒哀乐。

评分对于《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我怀着一种虔诚的期待。沈泊尘的名字,在我心中,几乎就是老上海女性美的代名词。他的画作,总是那么细腻、传神,仿佛能让你听到她们低语,感受到她们的呼吸。这本书的出现,无疑是送给所有热爱那个时代,热爱沈泊尘艺术的读者一份厚礼。我期待这本书能够提供比以往更丰富的沈泊尘画作细节,以及对这些画作更深层次的解读。我特别想了解,沈泊尘在创作“新新百美图”时,是如何捕捉到那个时代女性的“风情”的。是她们眼波流转中的故事,是她们指尖轻捻的丝帕,还是她们在转身回眸间流露出的万种风情?这些细微之处,往往最能打动人心。我希望这本书能够不仅仅是一本画册,更是一部关于老上海女性生活状态的生动写照。如果书中能够穿插一些当时社会文化、生活习俗的介绍,或者与画作人物相关的历史故事,那将极大地提升阅读的趣味性和知识性。我还会关注书中关于沈泊尘的艺术生涯和创作心路历程的介绍,了解他是如何一步步成为那个时代杰出的艺术家,又是如何用他的画笔,定格住那个时代女性的美丽瞬间。

评分对于《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我抱持着一种既期待又略带审慎的态度。沈泊尘的名字在艺术界有着举足轻重的地位,他的画作,特别是描绘女性的作品,一直被视为那个时代艺术的瑰宝。然而,我更关注的,是这本书能否在艺术价值之外,挖掘出更深层次的文化和历史意义。我想了解,沈泊尘的“新新百美图”与传统的仕女画有何不同?“新新”二字究竟蕴含着怎样的时代印记和创新之处?是表现了女性思想的解放,还是生活方式的改变?抑或是对传统审美标准的颠覆?我希望这本书不仅仅是一本画册,更是一本能够引发思考的读物。它能否帮助我们理解,在那个风云变幻的时代,女性是如何在传统与现代、东方与西方之间寻找自我定位的?而沈泊尘又是如何凭借他敏锐的观察力和卓越的艺术表现力,将这些女性的内心世界和生活状态栩栩如生地呈现在画布上的?我还会仔细留意书中关于沈泊尘创作理念的阐释,以及他对于“美”的理解。毕竟,不同时代的“美”是截然不同的,而艺术家的作品,往往是那个时代审美观念最直观的体现。这本书能否成为一面镜子,让我们从中看到那个时代女性的多重面向,以及她们身上所折射出的时代精神?这对我来说,具有极大的吸引力。

评分我一直对沈泊尘的画作怀有深深的敬意,特别是他笔下的上海女子,总是有着一种穿越时空的魅力。所以,当《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书摆在我面前时,我内心充满了期待。我非常好奇,这本《新新百美图》究竟“新”在哪里?与以往的仕女图相比,它又有哪些突破和创新?沈泊尘是如何在保留传统审美的同时,又融入了那个时代特有的摩登气质的?我希望书中不仅仅是展示画作,更能够深入地解析画作背后的文化意涵。比如,画中女性的妆容、发饰、服饰,是否反映了当时社会风尚的变迁?她们的神态,是带着几分婉约,还是几分独立?这些细节都承载着丰富的时代信息。我尤其希望能看到,沈泊尘是如何用他的画笔,描绘出那个时代女性内心世界的丰富层次。那种在传统礼教与现代思想碰撞下的挣扎与选择,那种对自由与独立的渴望,是否都能在画作中找到踪迹?如果书中能附有沈泊尘创作时的背景资料,或者一些关于当时上海社会风情的介绍,那就更具参考价值了。我期待通过这本书,能够对老上海的女性形象有一个更全面、更深入的认识,不仅仅是停留在“美”的层面,而是能够理解她们身上所蕴含的时代精神和文化内涵。

评分我一直对那个被称为“东方巴黎”的上海情有独钟,而沈泊尘的《新新百美图》在我心中,更是那个时代女性风情的最佳注脚。所以,当得知有《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书出版时,我几乎毫不犹豫地把它加入了我的必读清单。我期待这本书能够带领我沉浸式地体验老上海的独特魅力。不仅仅是通过画面本身,更希望通过文字的解读,能够深入了解画中人物的身份、背景,甚至是一些她们生活中的小故事。例如,某个女子手中把玩的物件,她所穿的服饰,她的眼神中流露出的情感,是否都蕴含着当时社会生活的某个侧面?沈泊尘的作品之所以能够流传至今,我想除了他精湛的画技,更在于他能够捕捉到人性的共通之处,以及那个时代女性特有的细腻情感。这本书能否为我们揭示更多关于沈泊尘创作过程中的细节?比如,他是如何与模特沟通的?他对人物的性格有着怎样的考量?有没有一些不为人知的创作趣事?这些细节性的内容,往往能够让读者更加贴近艺术家的创作心路,也让画作本身焕发出更鲜活的生命力。我更希望这本书能提供一些艺术史研究的视角,帮助我理解沈泊尘的艺术风格在当时是如何形成的,又对后世产生了怎样的影响。

评分收到《老上海女子风情画:沈泊尘〈新新百美图〉》这本书,我脑海中首先浮现的是一幅幅充满时代感的画面。沈泊尘的画作,总是带着一种独特的韵味,仿佛能将观者瞬间拉回到那个纸醉金迷、又充满人文气息的老上海。我非常期待这本书能够为我呈现一个全景式的沈泊尘笔下的女性世界。我希望它不仅仅展示“美”,更能够讲述“美”背后的故事。比如,书中的“百美”,是否代表了当时上海社会的各个阶层、不同职业的女性?她们是如何在时代的洪流中,展现出各自的独特魅力和生存智慧的?我特别想知道,沈泊尘是如何捕捉到她们的“风情”的。是她们的神态,是她们的服饰,还是她们所处的环境?这些细节的描绘,往往能够传递出最丰富的信息。如果书中能够包含一些关于沈泊尘艺术创作理念的探讨,或者他对于“新新百美”的构思来源,那就更好了。这有助于我理解,为什么他的作品能够成为经典,并且至今仍然能够引起人们的共鸣。我希望这本书的文字部分,能够像画作一样精致,有深度,而不是简单地罗列画作名称和简单的介绍。它应该能够引导我,去更深层次地解读画中的每一个人物,去感受那个时代的脉搏。

评分活动入手,价格稍微划算些

评分沈泊尘(1889-1920),字伯诚,笔名蜗牛。浙江桐乡乌镇人,中国现代漫画先驱。为《申报》《神州报》《时事新报》《晶报》等作过大量的政治讽刺画,作品思想性很高,具有战斗精神,影响深远。首创中国第一本漫画杂志《上海泼克》,开中国漫画杂志之先河。叶浅予称他为中国第一位漫画大师。

评分以插图为住的,比较有老上海的特色,

评分线条清丽,雅致秀气。

评分女子风情,千姿百态,

评分有欣赏 收藏价值 少有的资料

评分和现在的绘画风格是截然不同,另外也是了解过去那个时代的一个窗口。

评分新新百美,燕瘦环肥,

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有