具体描述

内容简介

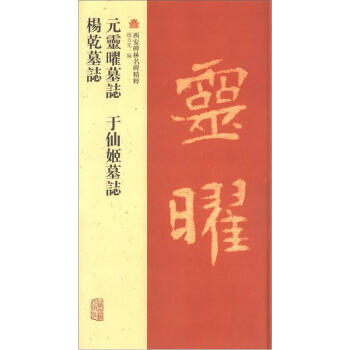

志题「魏故征虏将军平州刺史元使君墓志序铭」,北魏正光四年(523)。志呈正方形,高宽均七十七厘米。志文二十七行,满行二十七字,楷书。一九二七年河南洛阳北后海资村出土,一九三八年于右任捐赠西安碑林。元灵曜,河南洛阳安众乡崇让里人。一生历官秘书郎、录事参军、转轻车将军、尚书殿中郎中、镇远将军、右军将军、骁骑将军等,北魏正光三年(522)卒,附葬长陵。志文书体清理温婉,和缓疏朗。结构和用笔都有较大的随意性,不为一般法则所囿,与北魏前期险峻奇岖、棱角分明的特征有明显的不同,别具趣味。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的结构安排有一种出乎意料的流畅感,它不像传统的学术专著那样教条和刻板,反而更像是一场精心策划的艺术之旅。每一块碑文的展示似乎都有其内在的逻辑联系,这种联系并非是时间上的严格递进,而更像是风格上的相互映照或历史背景上的巧妙串联。阅读过程中,我发现自己不由自主地开始比较不同时期的笔法差异和情感表达的细微变化,这种主动的比较和思考,是阅读体验中非常高级的享受。作者巧妙地运用了旁注和图解,来解释那些晦涩难懂的碑刻制度或礼仪背景,使得原本可能让人感到枯燥的历史背景知识,变得生动起来,完全没有阅读负担。这种将知识点融入阅读流水的处理手法,让这本书的“可读性”大大增强,我常常能一口气读上好几个小时而不觉得疲倦。

评分读完前几章,我最大的感受是,作者在处理这些古代文字时,那种敬畏与热忱是显而易见的。他们似乎不是在“编辑”文本,而是在“守护”文物。特别是对一些模糊不清、难以辨认的文字部分,作者没有草率地进行臆测或一笔带过,而是详细列出了不同的考释观点,并分析了各自的依据。这种开放的、科学的探讨方式,极大地提升了这本书的可信度。我注意到,书中的释文部分处理得尤为精妙,它在保持原文结构的基础上,用现代的符号体系进行辅助说明,既尊重了古老的形制,又确保了现代读者能够准确无误地理解其意义。这种细致入微的专业精神,让这本书成为了一个非常可靠的研究参考工具,即便是资深的碑学爱好者,也能从中找到新的思考点,而不是仅仅复习已知信息。

评分从一个纯粹的书法审美角度来看,这本书简直是一场视觉盛宴的集结。那些被精心选取的拓片,展示了不同书家在特定历史语境下所能达到的艺术巅峰状态。我尤其迷恋于其中某几篇作品中那种雄健而不失灵动的笔触,那种“力透纸背”的质感,即便是通过现代印刷技术呈现出来,依然能让人清晰地感受到书写者挥洒时的气概与心境。作者在配图的排版上也下足了功夫,大开本的版式完美地容纳了碑文的整体气势,同时又穿插着局部的高清放大图,让观者可以从宏观的气势过渡到微观的线条转折。这种全景式和特写镜头交替运用的手法,极大地丰富了读者的观察维度,使得对碑刻艺术的鉴赏不再是单一维度的,而是多层次、多角度的深度体验。这绝对是一本值得反复翻阅、常置手边的碑帖鉴赏佳作。

评分这本书的选材角度极其精准,它并没有试图包罗万象地去介绍所有碑刻,而是聚焦于几个极具代表性和历史研究价值的个案,这种“少而精”的策略,让阅读体验变得异常深入和专注。我特别欣赏作者在导读部分对碑刻背景的梳理,那种层层递进的叙述方式,将冰冷的文字和符号还原成了有血有肉的历史场景。比如,对于其中某一块墓志的考据,作者不仅查阅了正史,还结合了地方志和一些零散的文献记载,构建了一个相当立体的历史脉络。这种严谨的治学态度,让读者在欣赏书法之美的同时,也能获得扎实的史学滋养。这种将艺术鉴赏与历史考证完美融合的编撰思路,是许多同类出版物所欠缺的,它让这本书的价值远远超出了单纯的“字帖”范畴,俨然成了一部微型的、极富洞察力的“小史”。

评分这本书的装帧设计简直是一绝,那种厚重又不失典雅的气质扑面而来,让人一上手就感觉自己握住了一件珍宝。纸张的选择非常考究,摸上去有种温润的质感,印刷的字迹清晰锐利,即便是那些年代久远的拓片细节,也能被忠实地再现出来。尤其是那些高清的图片和精细的线条勾勒,即便是对书法研究不甚深入的门外汉,也能从中感受到那种穿越时空的审美冲击力。装订方面也十分扎实,可以平摊阅读,这对于仔细摩挲碑文的细节来说,简直是太重要了。我记得我翻开第一页时,那种肃穆感和历史的厚重感立刻就占据了我全部的注意力,感觉自己仿佛置身于那古老的碑林之中,与千年前的匠人与文人进行着无声的对话。这不仅仅是一本书,更像是一件可以陈列和细细品味的艺术品,收藏价值和阅读体验都达到了一个很高的水准,光是摆在书架上,就觉得整个书房的格调都提升了一个层次。

评分活动买了不少书,陆续收到,很开心,就是买的比看的快,呵呵。

评分速度给力,商品质量有保证,超赞!

评分《九成宫醴泉铭》为一代碑帖鉴定大家王壮弘旧藏,此本拓工精湛,纸墨古雅,字口清晰,品相一流。虽然宋本有力考据大部缺失,但善拓风骨尚存,宋本底线未失,相信当年王壮弘先生可能据此“捡漏”。王壮弘先生曾经就在上海书画社,有功于碑帖出版事业和朵云轩碑帖征集工作,如今由书画社出版王氏所藏善本就是对他最好的纪念。

评分ok!

评分好碑,魏碑精品

评分《九成宫醴泉铭》为一代碑帖鉴定大家王壮弘旧藏,此本拓工精湛,纸墨古雅,字口清晰,品相一流。虽然宋本有力考据大部缺失,但善拓风骨尚存,宋本底线未失,相信当年王壮弘先生可能据此“捡漏”。王壮弘先生曾经就在上海书画社,有功于碑帖出版事业和朵云轩碑帖征集工作,如今由书画社出版王氏所藏善本就是对他最好的纪念。

评分印数精美,但是装订不好,容易开胶。

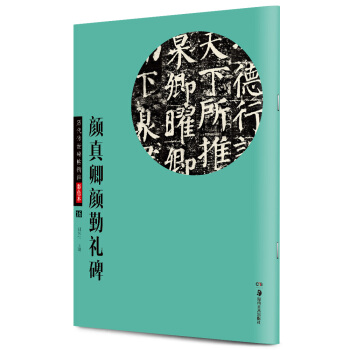

评分近日刚刚收到上海书画出版社新出版的《中国碑帖名品》(碑刻部分),首先被它红彤彤的封面装帧所吸引,喜气洋洋的吉祥色,预示着上海碑帖出版事业就要进入崭新繁荣的新时期。据书画社编辑说,这种红是他们刻意的安排,取材于晚清民国时期广东生产的一种“雄黄纸”,这种红纸过去专门夹放于碑帖拓本附页中,能起到驱虫防蛀避邪的作用,这种红天生就是“碑帖红”。笔者祝愿这种“碑帖红”能够开启书画社碑帖影印事业红红火火的未来。

评分价格实惠,印刷清楚,值得推荐!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有