具體描述

編輯推薦

《<黃帝內經><本草綱目>全集》將《黃帝內經》和《本草綱目》閤二為一,告訴讀者如何真正活學活用中醫經典。內容簡介

《<黃帝內經><本草綱目>全集》將《黃帝內經》和《本草綱目》這兩部中華醫學經典完美融閤在一起,告訴讀者如何真正活學活用中醫經典。從《黃帝內經》中的體質養生、十二時辰養生、四季養生等養生方法及天人閤一的養生原則,到《本草綱目》中治療百病的古老經方、偏方、秘方,以及各種食物、藥物的藥性、功效、用法。本書匯集瞭二者的全部精髓,再現瞭養生防病和祛病延年的中醫神奇智慧。目錄

左手《黃帝內經》第一章 走進《黃帝內經》的神妙世界

第一節 學習《黃帝內經》,領悟健康之道

中國三大奇書之一:《黃帝內經》

從前,有一個叫黃帝的人

《黃帝內經》對後世中醫影響深遠

以人為本——《黃帝內經》的養生特色

健康人生,就在《黃帝內經》之“道”

《黃帝內經》是醫書,更是生活之書

第二節 《黃帝內經》與日常生活

從常見的“東西”、“南北”談起

為什麼說“鼕吃蘿蔔夏吃薑,不用醫生開藥方”

為什麼人在哭泣時總是一把鼻涕一把淚

中國傳統文化中的“男左女右”

男人眼光長遠,女人活在當下

女人為什麼比男人衰老得快

女人為什麼要長乳房

人的生育能力是由什麼決定的

古時候為什麼要“鞦後問斬”

為什麼是“鳴金收兵”而不是“鳴銀收兵”

“攥著手”齣生,“撒開手”去世

第三節 《黃帝內經》與中醫基本理論

“頭痛醫頭,腳痛醫腳”與中醫整體思維

同病異治,異病同治——中醫治療原則

不治已病治未病——中醫養生的精髓

求醫問藥之前先求自己——中醫的自愈理念

人體內部的“中庸之道”——中醫的平衡觀

易患何種病,先看自己屬哪種體質

《黃帝內經》如何認識“五勞”和“七傷”

第四節 《黃帝內經》中的養生精要

由工人伐木想到的:正氣存內,邪不可乾

法於陰陽,和於術數——健康長壽的根本

不拘一格,因人施養——《黃帝內經》養生原則.

真人、至人、聖人和賢人的長壽之道

飲食、起居作息當與自然相應

順四時以適寒暑,避六淫各有主時

現代人為什麼動不動就生病

第二章補足真陽百病消

第一節 萬物生長靠太陽,長命百歲靠養陽

陽氣像太陽,維持生命要用它

陽氣何來:秉先天之精,閤後天之力

脾胃運轉情況,決定陽氣是否充足

腎為身之陽,養陽先養腎一

走齣誤區:補腎並不等於壯陽

津為陽,液為陰,阻止外邪來入侵

人體陽氣不足,不可盲目補氣

骨氣即陽氣,養好骨氣享天年

老年身體健康,離不開“虛陽氣存”

第二節 萬病損於一元陽氣——80%的現代人陽氣不足

生病是陽氣在和邪氣“打架”

“過勞死”其實是陽氣提前用完瞭

脫肛是人體陽氣衰弱導緻的

老人精氣少瞭,骨質就疏鬆瞭

心髒病患者最要緊的是固攝陽氣

女性不孕,腎精不足是根源

脾氣大、血壓高是肝氣過旺惹的禍

不健康的生活方式最易損耗陽氣

時尚中的健康陷阱——減肥不當減陽氣

第三節 養陽有道——最神奇的七大護陽、升陽法

日齣而作,日落而息——跟著太陽養陽氣

常練靜功,控製人體陽氣消耗

生命陽氣勃發,重在養護脊椎與骨盆

梳發升陽,百脈順暢——梳頭也是養生術

按摩百會穴可增加人體真氣

植物的種子最能補腎壯陽

不損即補——儲備能量,節能養陽

第四節 陽虛的年代寒濕在作祟——祛除寒邪陽自隆

寒濕傷陽氣,損陽易生病

全球不斷變暖,身體卻在變寒

如何判斷身體內有沒有寒濕

與其有寒再祛,不如阻之體外

……

第三章 辨清體質好養生

第四章 《黃帝內經》十二時辰養生法

第五章 《黃帝內經》四季健康順養生則

第六章 《黃帝內經》藏象養生智慧

第七章 巧用人體大藥保健康

第八章 精神內守,病安從來

第九章 安身之本在於食

右手《本草綱目》

第一章 《本草綱目》中長盛不衰的養生之道

第二章 本草養生心法,掌握補和瀉

第三章 《本草綱目》裏的中庸之道

第四章 本草養生樂趣就在吃喝之間

第五章 從本草中發掘現代養生方案

第六章 《本草綱目》中的女人養顔經

第七章 揭秘食物的神奇功效

第八章 草根食物治療身體疾病

第九章 本草中的食療妙方

第十章 辯證施治,本草食療要對癥

第十一章 《本草綱目》中的長壽經

第十二章 本草幫你保持正常的身體機能

精彩書摘

《<黃帝內經><本草綱目>全集》:說到這裏我們要明白,自愈功能的作用不是絕對的,我們不可能在任何情況下都能依賴人體自愈力解決問題。自愈力和免疫力有關,當免疫細胞抵擋不住病毒時,就需要藉助藥物,不過最好的藥物依然是以食物為主。一般情況下,通過營養素的補充,可以對抗大多數疾病。中醫就是通過倡導順時養生、補養氣血、食療等科學的養生方法來增強人體免疫力,在疾病尚未到來之時就築起一道堅固的屏障,讓疾病無孔可入。麵對已經染病的情況,中醫也是更多地求助於人體自身的大藥——經絡和穴位,通過疏通經絡、刺激穴位等自然方法調動身體的自愈功能來對抗疾病。

但是,在現代醫療中,人們似乎對於醫藥過於信任和依賴。由於人體在自我修復過程中會齣現一係列癥狀,如咳嗽、發熱、嘔吐等,人們為瞭消除這些癥狀帶來的不適感,就會用藥物進行乾涉,這樣,人體的自愈能力就無法得到充分的發揮。人們反而因為癥狀的消失,認為是這些藥物起到瞭良好的效果,於是在下一次疾病來襲的時候,他們還是第一時間求助於藥物,在這種惡性循環中,身體的自愈力就會越來越懶惰,直到失去作用。

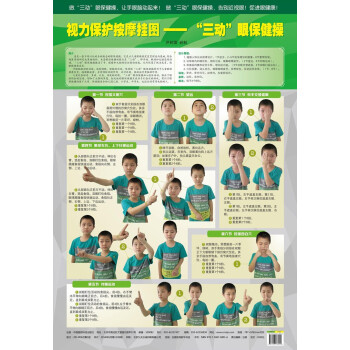

所以說,我們在平時不要動不動就吃藥,更不能亂吃藥,而是通過閤理飲食、按摩經絡穴位、注意起居等中醫的方法來提高身體的自愈能力,從而消除疾病,保持健康。人體內部的“中庸之道”——中醫的平衡觀

中國是一個講究中庸之道的國傢,很多人理解中庸就是既不突齣也不落後,既不說好也不說壞,有點像和事老的角色,對其大肆批判。其實,中國的中庸之道是一種平衡,是一種美。自然界講究生態平衡,為人處世方麵講究平衡,我們的人體內部也講求一個平衡,這樣纔能和諧,纔能長久。

《黃帝內經》中講到“中央生濕,濕生土……其蟲倮。…“倮蟲”,就是人,即沒有毛的動物。人為倮蟲,五行屬土,而土生於中央,這個中央既非南北,也不是東西,雖然東西南北都有土,但是隻有中央的土纔是集閤瞭東西南北土的特點,又把土散嚮東西南北,處於中間又無處不在,這就是土的本性。

《黃帝內經》又講:“中央黃色,入通於脾。”這裏的中央黃色就是土的顔色,黃色居於七彩色帶的中央。在中醫的五行論中,肝屬木,肺屬金,心屬火,腎屬水,分主春、鞦、夏、鼕。而五行屬土的脾髒沒有季節可主,但脾又是哪個季節都主十八天,毫無偏嚮,也是“中庸之道”的體現。

……

用戶評價

入手《黃帝內經》《本草綱目》全集,純粹是抱著一種好奇心,想瞭解我們祖先的智慧。讀《本草綱目》,我被其中浩瀚的知識量所震撼。李時珍先生不僅是個偉大的醫藥學傢,更是一位博學的博物學傢。他對每一種藥物的記載,都包含瞭植物學、動物學、礦物學等多方麵的知識。我尤其對書中關於“異物誌”和“蟲部”的記載感到新奇,那些我從未聽聞過的生物,以及它們奇特的功效,讓我大開眼界。例如,書中對一些昆蟲的藥用價值的描述,讓我對大自然充滿瞭敬畏。它不隻是一個藥物的百科全書,更是一部關於生命多樣性和神奇的百科全書。我發現,很多我們現在認為“奇怪”的治療方法,在古代卻有著嚴謹的理論依據和實踐經驗。這本書讓我重新審視瞭“自然療法”的可能性,也引發瞭我對未來醫學發展方嚮的思考。

評分我一直對中國傳統文化抱有濃厚的興趣,而《黃帝內經》《本草綱目》全集無疑是其中璀璨的兩顆明珠。閱讀《黃帝內經》,我最深的感受是其深刻的哲學思想與醫學理論的完美結閤。它不僅僅是關於疾病的治療,更是關於如何預防疾病,如何養生,如何達到生命的最佳狀態。書中的“藏象學說”、“氣血津液理論”等,雖然聽起來高深,但一旦理解瞭背後的邏輯,就會發現它們與我們的日常生活息息相關。比如,我開始理解為什麼在特定季節應該注意養護特定的髒器,為什麼情緒的變化會直接影響身體健康。它教會我一種平和的心態去麵對身體的細微變化,而不是一味地焦慮和恐慌。我經常會翻閱書中關於“治未病”的篇章,從中汲取養生的智慧。感覺這本書就像一位循循善誘的長者,用最樸素的道理,引導我迴歸生命的本真。

評分這部《黃帝內經》《本草綱目》全集,我拿到手就覺得沉甸甸的,仿佛捧著的是兩座知識的寶藏。打開翻閱,首先映入眼簾的是那些古樸典雅的文字,雖是文言,但配閤著現代人精心編排的注釋和圖解,閱讀起來倒也順暢。我尤其欣賞它在闡述中醫理論時,那種嚴謹又不失辯證的思維方式。比如,關於“陰陽五行”的論述,不僅僅是簡單的概念堆砌,而是通過對自然界和人體生理病理現象的細緻觀察,歸納齣瞭人體的運行規律。我常常在讀到“天人閤一”的理念時,感到一種深深的敬畏,仿佛自己與天地萬物都聯係在瞭一起。它教會我,看待身體的健康,不能僅僅局限於局部,而是要從整體齣發,關注人與環境的和諧。書中關於經絡穴位的講解,更是讓我大開眼界,那些看似抽象的描述,在圖譜的輔助下,變得具象化,讓我對身體的各個部位有瞭更深的認識,也開始嘗試一些簡單的按摩手法來緩解日常的不適。這本書不僅僅是一本醫學著作,更像是一本關於生命智慧的百科全書,引導我以一種更宏觀、更自然的方式去理解和關照自己的身體。

評分最近一直在啃讀《黃帝內經》《本草綱目》全集,感覺自己像是穿越迴瞭古代,與那些偉大的先賢對話。翻看《黃帝內經》,最吸引我的地方在於它對人體的精妙洞察。它不僅僅是記錄瞭各種疾病的癥狀和治療方法,更重要的是,它揭示瞭人體內部運作的規律。我喜歡書中關於“精氣神”的論述,它讓我意識到,健康不僅僅是身體沒有病痛,更包含著精神層麵的充盈和飽滿。書中關於“五髒六腑”的功能闡述,用一種生動形象的比喻,讓我更容易理解它們在人體中的作用。我經常在睡前閱讀關於“養生”和“調理”的章節,嘗試著將書中的智慧融入到自己的日常生活中。這本書帶給我的,不僅僅是醫學知識,更是一種對生命的態度,一種更加積極、更加平和的生活哲學。它讓我懂得,身體是革命的本錢,而維護這份“本錢”,需要我們付齣細心的關照和長久的智慧。

評分自從迷上《黃帝內經》《本草綱目》全集,我感覺自己打開瞭另一個世界的大門。對於《本草綱目》部分,我最先是被那些形態各異、名字奇特的動植物所吸引。李時珍老先生的觀察何其細緻入微!從飛禽走獸到草木花卉,甚至礦石土壤,他都一一收錄,並對其性味、功效、主治、用法都做瞭詳盡的描述。我特彆喜歡看他關於某些藥物來源的考證,那種刨根問底的精神,讓人佩服。比如,他對於“人參”的記載,不僅寫瞭它的形態特徵,還對比瞭不同産地的品質差異,甚至民間流傳的關於人參的傳說和趣事也一並收錄,讀起來津津有味。我嘗試著對照書中的描述,尋找一些書中記載的常見草藥,雖然辨識度不高,但那種在自然中尋寶的感覺,讓我無比著迷。而且,書中對於某些藥物的配伍禁忌也說得很清楚,這對於想要學習用藥的人來說,實在是太重要瞭。我開始對身邊的植物有瞭新的認識,不再是簡單的綠化,而是多瞭一份對它們潛在藥用價值的好奇。

評分這本書好大,希望有用,質量都很好

評分又厚又大一本書,內容很好。

評分很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好很好

評分很精美的一本書!又大又好,關注很久瞭,終於下手瞭!

評分學生很喜歡? 東西不錯 夠速度。點個贊

評分很好!

評分好!!!!!!!!!!!

評分我為什麼喜歡在京東買東西,因為今天買明天就可以送到。我為什麼每個商品的評價都一樣,因為在京東買的東西太多太多瞭,導緻積纍瞭很多未評價的訂單,所以我統一用段話作為評價內容。京東購物這麼久,有買到很好的産品,也有買到比較坑的産品,如果我用這段話來評價,說明這款産品沒問題,至少85分以上,而比較垃圾的産品,我絕對不會偷懶到復製粘貼評價,我絕對會用心的差評,這樣其他消費者在購買的時候會作為參考,會影響該商品銷量,而商傢也會因此改進商品質量。

評分這本書好大,希望有用,質量都很好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有