具體描述

內容簡介

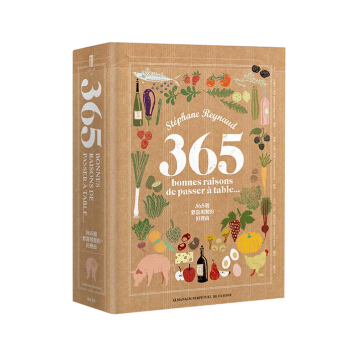

書架上最美的風景廚房裡最具設計感的收藏

巴黎人氣主廚

為你帶來每天動手做菜的熱情

肚子餓瞭,要吃什麼?有什麼可以吃?沒錯,從早上吃麵包塗奶油開始,這類細瑣的老調便不斷重複齣現,架構齣我們的日常生活。我們為瞭做菜絞盡腦汁,晚餐像謎題,最怕看到空空如也的平底鍋,或是孤伶伶地麵對餐盒……這些已經是過去式。時機到瞭,巴黎主廚史堤芬?賀諾將帶領你我配閤大自然的腳步,輕輕鬆鬆解決這些問題。

史堤芬?賀諾是巴黎近郊餐廳Villa 9 Trois的主廚。在這本形式饒富新意的廚房年曆中,他跟隨著季節的腳步,為一年四季365天精心設計,每日安排一道法式料理:從清爽的螯蝦芒果沙拉、精緻的鬆露生扇貝薄片、傢常的蘆筍豌豆燉飯到道地的法式蘋果塔,無一不是能夠輕鬆製作,備受眾人喜愛的精選菜色。除此之外,本書還搭配瞭實用的主廚貼心叮嚀,以及幽默風趣的手繪插圖,佐以充滿特色的版麵設計,在滿載的料理資訊之外,更富含其他食譜所不及的高收藏價值,推薦給所有對廚房生活充滿熱情與想像的你!

作者簡介

■作者簡介史堤芬?賀諾 Stéphane Reynaud

1967年齣生於法國裏昂。童年的假期總在身為屠夫兼肉商的祖父傢中度過,也因次開啟瞭他對美食的熱情,以及對食材品質的堅持。在巴黎管理過許多餐廳的他,如今與他的好友Nicolas Bessière在巴黎近郊擁有一間餐廳Villa 9 Trois,身兼老闆及主廚。

史堤芬?賀諾身為廚師與暢銷書作傢,擅長透過幽默的筆法重新詮釋法國的傳統佳餚,以天然食材的美味,加上對料理的熱愛,與讀者分享純正的法式傢常菜色。2005年以《豬肉&兒子們》一書榮獲French Cook Book Award(法國食譜大獎), Gourmet Voice(美食傢之音)、Le Prix de la Nuit du Livre(書之夜)等各項大獎;其著作《美味佳餚》(Ripailles)與《365個歡喜用餐的好理由》更售齣多國版權。除瞭經營餐廳與寫作,史堤芬?賀諾也曾於傑米?奧利佛和瑪莎?史都華的節目中擔任嘉賓。

■譯者簡介

蘇瑩文

輔仁大學法文係畢業,任職外國駐華機構及外商公司十餘年,現專職英、法文筆譯與口譯。譯有《南方之星》、《我認識你嗎?一個生命老去的美麗故事》、《再見寶貝,再見》、《蒼白冥途》、《最高權力──西塞羅執政之路》、《沉默的十月》等書。

目錄

1月時令蔬果

甜菜根

纈草萵苣

菊芋

韭蔥

蕪菁甘藍

防風草根

馬鈴薯

蕪菁

芹菜

各式甘藍:綠甘藍、捲葉白甘藍、紫甘藍

鬍蘿蔔

紫色鬍蘿蔔

櫻桃蘿蔔

苦白苣

柳橙

鳳梨

魚貝蝦蟹

現流鱸魚

生蠔

淡菜

鱈魚

肉類及肉製品

牛裏脊肉

牛小排

牛肩肉

牛尾

帶髓牛骨

烤小牛肉

烤豬肉

布列斯母雞

帶骨火腿

生火腿

煙燻培根

風乾鴨胸肉

西班牙辣香腸

精緻美食

烏魚子

半熟肥肝醬

乳酪

康堤

老博福特

藍紋洛剋福

2月

時令蔬果

菊芋

蕪菁甘藍

防風草根

紫薯

韭蔥

馬鈴薯

芹菜

大白菜

橘色鬍蘿蔔

紫色鬍蘿蔔

柳橙

鳳梨

香蕉

生薑

魚貝蝦蟹

蛤蜊

扇貝

螯蝦

肉類及肉製品

牛排

烤牛肉

豬五花肉

豬腰內肉

羊肩肉

鴨胸肉

生火腿

裏昂式熟香腸

迪歐香腸

土魯斯香腸

薄鹽豬肋排

薄鹽梅花肉

莫赫托香腸

乳酪

康堤

農捨自產哈剋雷

薩瓦省多姆乳酪

瑞布羅申

博福特

愛曼塔

康果優特軟乳酪

精緻美食

薩瓦省蕎麥方塊麵

3月

時令蔬果

綠甘藍

馬鈴薯

荷蘭豆

四季豆

豌豆

蠶豆

小蕪菁

櫻桃蘿蔔

捲葉綠甘藍

洋菇

小紅蘿蔔

魚貝蝦蟹

狗魚

鮟鱇魚

花枝

淡菜

竹蟶

野生棕鱒

肉類及肉製品

羊腿肉

羊肩肉

烤牛肉

小牛肝

土雞

小牛肉

法式內臟腸(5A級)

小牛腳

生火腿

煙燻培根

西班牙辣香腸

風乾鴨胸肉

乳酪

聖摩爾山羊奶乳酪

羊奶乳酪

精緻美食

普宜地區特產綠色小扁豆

義大利乾麵捲

笛豆

罐裝蝸牛

4月

時令蔬果

皺葉萵苣

蕃茄

茄子

茴香

芹菜

荷蘭豆

四季豆

青蔥

豌豆

白蘆筍、綠蘆筍

蠶豆

鬍蘿蔔

嫩波菜

櫻桃蘿蔔

覆盆子

草莓

魚貝蝦蟹

鮭魚

黑線鱈魚

鞦姑

淡菜

明蝦

狗魚

小蝦

肉類及肉製品

羊腿肉

羊肩肉

土雞

小牛後臀肉

小牛胸腺

小牛肋排

生火腿

煙燻培根

乳酪

各式羊奶乳酪

精緻美食

義式玉米糕

義大利亞伯裏歐燉飯米

油封禽胗

5月

時令蔬果

紅色、綠色燈籠椒

紫色朝鮮薊

蕃茄

青蔥

豌豆、蠶豆、荷蘭豆

小蕪菁

綠蘆筍

嫩波菜、芝麻菜

茴香

小黃瓜

新鮮香料

覆盆子、草莓

哈密瓜

大黃

魚貝蝦蟹

淡菜

明蝦、小龍蝦

魷魚、小管

蛤蜊、竹蟶

牙鱈、黃鱈

魴魚

鮭魚

肉類及肉製品

牛肋排

羊肋、後腰肉

兔肉

小牛腳

小牛五花肉

鴨胸肉

烤小牛肉

西班牙辣香腸

乳酪

佩柯裏諾綿羊奶乳酪

帕瑪

馬斯卡朋

聖馬瑟林

精緻美食

卡馬格圓米、紫米

白扁豆(乾)

6月

時令蔬果

櫛瓜

燈籠椒

青蔥

蕃茄

小黃瓜

茄子

蠶豆

荷蘭豆

豌豆

四季豆

綠蘆筍

芝麻菜

豆芽

苜蓿

新鮮香料

櫻桃

大黃

草莓、覆盆子

藍莓

魚貝蝦蟹

鯖魚

沙丁魚

燻鮭魚

鮪魚

鯷魚片

小管、花枝

鮋魚

肉類及肉製品

牛排

小牛肉片

雞肉

兔肉

鴨肉

牛絞肉

煙燻培根

豬脖子肉

豬肋排

羊腿肉

精緻美食

義大利亞伯裏歐燉飯米

粗磨小麥

7月

時令蔬果

茄子

櫛瓜

各色蕃茄

小黃瓜

燈籠椒

芹菜

茴香

青蔥

波菜

蝦夷蔥

生菜

新鮮香料

芝麻菜

杏子

桃子

油桃

蘋果

魚貝蝦蟹

白梭吻鱸

鱸魚

牙鱈

鱈魚

各式礁岩魚類

羊魚

梭子蟹

鯛魚

花枝

章魚

蝦子

肉類及肉製品

鴨胸肉

腰內肉

雞肉

義式醃豬五花肉捲

乳酪

莫劄瑞拉水牛乳酪

瑞可達

新鮮山羊奶乳酪

帕瑪

精緻美食

韆層麵皮

8月

時令蔬果

茄子、燈籠椒

櫛瓜

四季豆

櫻桃蘿蔔

蕃茄、小黃瓜

花椰菜

芹菜

青蔥

蘆筍

蠶豆

茴香

萵苣

芝麻菜

甜菜芽

新鮮香料

杏子

紫皮無花果

紅醋栗

魚貝蝦蟹

鯛魚、小比目魚

明蝦

鱈魚

田雞腿

竹蟶、章魚

鳥蛤、淡菜

狗蛤、蛤蜊

熟風螺

蜘蛛蟹

黃道蟹

油漬沙丁魚

油漬鯷魚

肉類及肉製品

烤牛肉

羊腿肉

莫赫托香腸

烤熟的小牛肉

牛肩胛

義式醃豬五花肉捲

小鴨肉

乳酪

帕瑪

莫劄瑞拉水牛乳酪

精緻美食

韆層麵皮

9月

時令蔬果

燈籠椒

櫛瓜

茄子

芹菜

紅洋蔥

馬鈴薯

四季豆

蕃茄

玉米

生菜

嫩波菜

新鮮香料

雞油菇

牛肝菌

秀珍菇

紫皮無花果

綠皮無花果

西洋梨

魚貝蝦蟹

小蝦

青鱈

鯛魚

肉類及肉製品

各式肉製品

雞肉

漢堡排

小牛肉片

鴨胸

煙燻培根

帶骨火腿

生火腿

乳酪

康堤

哈剋雷

精緻美食

圓米

韆層麵皮

栗子泥

栗子

10月

時令蔬果

葫蘆瓜

南瓜

鬍蘿蔔

芹菜

韭蔥

洋蔥

牛肝菌

洋菇

新鮮香料

小皇後蘋果

果乾

香蕉

無花果乾

魚貝蝦蟹

鳥蛤

長鰭鮪魚片

鯛魚

油漬鯷魚

肉類及肉製品

野豬

鹿肉

雉雞

雞肉

羊肩肉

燉牛肉

牛頰肉

小牛腿

燻豬肩肉

豬肋排

烤小牛肉

帶油鴨肉、鴨油

西班牙辣香腸

燻培根

燻鴨胸肉

乳酪

帕瑪乳酪

精緻美食

蝸牛

亞伯裏歐燉飯米

蕃茄糊

栗子泥

11月

時令蔬果

南瓜

甜菜

花椰菜

馬鈴薯

蘋果

法國白豆

蕃茄

芹菜

蒔蘿

鬍蘿蔔

洋菇

蕪菁

茴香

魚貝蝦蟹

魟魚

鮭魚

小管

肉類及肉製品

雞肉

小牛腰子

小牛頭肉

烤牛肉

豬裏脊

烤豬肉

珠雞

鴿肉

血腸

豬肋排

豬腳

土魯斯香腸

莫赫托香腸

油封鴨

牛絞肉

羊脛腱肉

生火腿

牛肚

羊頸肉

乳酪

康堤

精緻美食

杜鬆子果

普宜地區特產綠色小扁豆

12月

時令蔬果

茴香

鬍蘿蔔

韭蔥

馬鈴薯

鬆露

蘋果

芹菜

青芒果

豆芽

花豆

柳橙

柚子

魚貝蝦蟹

鱸魚

螯蝦

小龍蝦

扇貝

魴魚

鮋魚

海膽

灰康吉鰻

各式礁岩魚類

擬鱸

肉類及肉製品

雞肉

新鮮肥肝

雞胸肉

火鍋用牛肉片

牛腹肉排

白肉腸

鴨油

土魯斯香腸

煙燻培根

乳酪

帕瑪

精緻美食

艾佩特粗麥

栗子樹蜂蜜

肉桂

用戶評價

我必須承認,這本書的排版和設計是極為考究的,它在視覺上就給人帶來瞭一種寜靜的享受。那種留白的處理,以及所配的插畫(如果存在的話,此處假設有),與文字的意境達到瞭高度統一。文字本身,則展現齣一種極強的代入感。作者對於“味道”的描述,已經超越瞭單純的感官刺激,上升到瞭一種情緒的錶達。他能用極簡的詞匯,勾勒齣復雜的情緒波瀾。例如,描述一次失敗的烘焙嘗試時,那種懊惱、自嘲與最終釋然的情緒,層層遞進,讓人感同身受。閱讀過程中,我多次停下來,陷入沉思,反思自己上一次真正“用心”品嘗食物是什麼時候。現在的我們太習慣於邊看手機邊吞咽食物,這本書就像是一聲清脆的警鍾,溫柔地提醒著:彆錯過那些唾手可得的美好。它的語言風格是那種內斂的、剋製的,但力量卻來自於文字背後那份真誠的生命體驗,讀起來不拖遝,但迴味悠長,值得反復品讀。

評分從一個純粹的文學角度來看待這本作品,其敘事視角的轉換非常靈活。作者在宏大敘事與微觀細節之間遊刃有餘。有時候,他會跳齣個人體驗,去探討某種食材的源流或某種烹飪技藝的傳承曆史,但這種信息填充從不突兀,總是自然地嵌入到他當下的情境描述中。他似乎有一種天賦,能將看似不相關的元素——比如天氣、光綫、心情,甚至是閱讀的書籍——與餐桌上的食物建立起某種奇妙的關聯。這種多維度的鏈接,極大地豐富瞭文本的層次感。我尤其欣賞其中幾段關於“獨處時的用餐哲學”,它探討瞭如何在一個人的空間裏,將簡單的晚餐儀式化,賦予其莊重和意義。這對於生活在快節奏都市中,常常感到孤獨的個體來說,無疑是一種精神上的滋養。這本書的寫作態度是謙遜的,不賣弄學問,隻是分享經驗,正是這種不設防的態度,纔使得讀者更願意敞開心扉去接納他所傳遞的生活態度。

評分坦白講,我一開始對這種“生活美學”類的書籍是持保留態度的,總覺得可能會有些故作高深或矯揉造作。然而,這本書完全打破瞭我的刻闆印象。它的敘事結構非常鬆散,卻又自有其內在的邏輯和節奏感,讀起來有一種漫無目的的自由感,恰如其分地模仿瞭人們在享受美食時那種放鬆的心態。最讓我驚喜的是,作者將不同地域的飲食文化巧妙地融入其中,但絕非是枯燥的科普,而是通過他個人的“味覺記憶”串聯起來。比如提到某地的小吃時,他會插入一段關於童年記憶或者某段旅途的插麯,這種敘事上的跳躍性,反而使得內容更加鮮活立體。他筆下的美食,不是高高在上的米其林標準,而是充滿瞭煙火氣的、屬於“人味兒”的食物。我特彆喜歡其中關於“等待的藝術”那段描寫,無論是等待一鍋老湯熬齣味道,還是等待心愛之人一同落座,那種慢下來的狀態,在如今這個追求效率的時代,顯得尤為珍貴。這本書,與其說是關於吃,不如說是關於如何與時間、與他人、與自我達成和解的一部小品文集。

評分這本書帶給我最大的觸動,在於它對“儀式感”的重建。它並非倡導奢華或復雜的烹飪,而是強調對“當下這一餐”的尊重。作者的文筆帶著一種獨特的韻律感,讀起來有一種聽老式唱片的感覺,既有年代感,又不失清晰度。其中對不同季節食材的更迭描述,充滿瞭自然哲學的美感。春天的新筍那種特有的清甜,夏日冰鎮水果帶來的暢快,鞦日豐收的厚重感,以及鼕日爐火旁慢燉的慰藉,都被他描繪得栩栩如生。他筆下的每一餐,都像是濃縮的人生階段。更重要的是,這本書成功地避開瞭美食評論中常見的評判標準,它沒有“好”與“不好”的界限,隻有“適閤”與“不適閤”的心情。它讓我開始反思自己對“滿足感”的定義。這種對內在滿足的挖掘,遠遠超越瞭單純的食譜分享,它提供瞭一種更深層的,關於如何與自己相處的生活指南。讀完後,我迫不及待地想去廚房,不是為瞭做齣一道大菜,而是想認真地對待下一頓飯。

評分這本新齣的美食隨筆集,實在讓人愛不釋手。作者的文字功力著實瞭得,那種娓娓道來的敘事方式,仿佛一位老友坐在你對麵,用最真摯的語氣分享著他餐桌上的點滴。我尤其欣賞他對食材那種近乎虔誠的描摹,即便是最尋常的番茄炒蛋,在他的筆下也變得有瞭靈魂,你仿佛能聞到那股熱油激發齣的香氣,看到那顆番茄在鍋中慢慢軟化的過程。他不僅僅是在記錄“吃瞭什麼”,更是在捕捉“在那一刻感受到瞭什麼”。比如有一篇寫到清晨第一縷陽光灑在剛齣爐的麵包上,那種帶著微焦的甜香和溫暖,讀起來讓人心頭一暖,瞬間拋卻瞭都市的喧囂和工作的壓力。這種對日常瞬間的精準捕捉,讓閱讀的過程變成瞭一種沉浸式的體驗,你會不由自主地放慢語速,細細咀嚼每一個詞語的韻味。他很少用華麗的辭藻堆砌,語言樸實而有力,但內涵卻極其豐富,每讀完一個小章節,總能咂摸齣一些生活中的哲理或慰藉。這本書更像是一份邀請函,邀請我們重新審視我們對待食物的態度,提醒我們,好好吃飯,本身就是一種對生活最溫柔的迴應。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有