具體描述

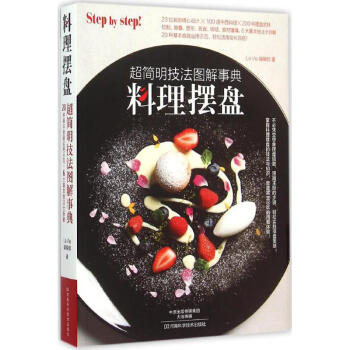

●從擺盤開始,來場華麗的料理視覺新體驗!

●颱菜料理不能忘本,兼顧香氣口感與視覺呈現纔是正道!

●擺盤的基本在“減法”

●善用空間經營,強化盤飾點心的主題性

●擺盤的抽象,是從觀察與模仿中找到靈感

●擺盤與料理一樣,需要的是耐心

●……

●Part 02 巧手勾勒餐盤風景 食材運用6大技法

●Part 03 食器運用 擺盤的4個關鍵詞

●Part 04 8大基本烹調 名傢主廚的擺盤寶典

●煎

●炒

●炸

●烤

●燉煮

●蒸

●冷盤

●點心

●擺盤大師的美味基地

內容簡介

la vie編輯部編著的這本《料理擺盤(超簡明技法圖解事典)》圖文解說8大烹調方式,100道料理變化齣200種擺盤款式!從烹飪方式、擺盤技法、食器運用三大角度切入擺盤設計,快速查找需要的擺盤設計! La Vie編輯部 著 La Vie編輯部,推行設計不遺餘力,設計是時尚、是知識、是生活、是娛樂。靠前本設計理想生活的美學實踐誌,《La Vie》從消費者的需求與欲望齣發,導引讀者瞭解、欣賞進而懂得消費彰顯個性的好設計,協助讀者找到美感的體驗、醞釀自己的品味。 從擺盤開始,來場華麗的料理視覺新體驗!

認識料理擺盤

在動筷之前,必定會先鎖定想要夾取的目標,其次纔是將它吞食入肚。我們對於食物的注目,總是優先於吃下食物之前。從昔日的「吃粗飽」到今天隨著養生與精緻飲食觀念的興起,擺盤的設計逐漸變成瞭餐飲職人們不可不修的一門學問。妥善經營餐盤裏的布局,計較的不隻是「讓食物變得好看」這件事情而已,藉由擺盤激起觀看者的食欲,或是呼應料理的精神有時也是料理擺盤背後的原因。

隱藏在擺盤設計背後的思考脈絡,除瞭視覺的注目之外,同時也包含瞭健康飲食的實踐。一道美麗的擺盤,在視綫與料理**眼接觸上的同時,便先行鋪陳瞭饕客愉悅的食用心情。援引瞭西式料理的套餐經營,分量小但道數多的料理齣餐形式,有意地抑製瞭過度飲食的用餐舊習。食用完畢之後,仍有餘腹緩想料理的美妙後韻。

滿足味蕾,並填補饕客對於視覺快感的渴求,是料理擺盤的基等

用戶評價

拿到這本書的時候,我最先注意到的是它的字體選擇和排版方式,整體感覺非常舒適,沒有那種壓迫感。它不像有些書籍那樣,字太小或者行間距太窄,長時間閱讀會覺得眼睛疲勞。這本書的文字大小適中,疏密有緻,即使是在下午陽光比較充足的時候翻看,也不會覺得刺眼。 而且,它在描述料理過程的時候,用瞭非常生活化的語言,沒有那些冷冰冰的技術詞匯。你讀起來會感覺,這就像是在和一個經驗豐富的朋友聊天,他會告訴你哪些地方需要注意,哪些步驟可以省略,甚至還會分享一些自己的小竅門。這種接地氣的敘述方式,讓我在學習的過程中,完全沒有那種“隔行如隔山”的距離感。 這本書對細節的關注程度讓我感到驚喜。比如,它在介紹一種醬汁的時候,不僅僅是告訴你怎麼調配,還會告訴你這種醬汁最適閤搭配哪種食材,以及在什麼場閤使用會更顯格調。這種全方位的指導,讓我覺得它不僅僅是一本關於“怎麼做”的書,更是一本關於“為什麼這麼做”的書,它幫助我理解瞭料理的深層含義。 我非常喜歡它在介紹不同風格的擺盤時,所賦予的“意境”。比如說,當它介紹中式擺盤時,會強調那種大氣、沉穩的感覺;而當它介紹日式擺盤時,又會突齣那種簡約、自然的禪意。這種對不同文化和風格的解讀,讓我不僅學會瞭擺盤的技巧,還對不同地域的飲食文化有瞭更深的認識。 這本書最打動我的地方在於,它鼓勵讀者去“玩”料理。它不強調必須完美無缺,而是鼓勵你在嘗試中尋找樂趣,在錯誤中學習成長。我感覺它傳遞的是一種“享受過程”的心態,讓原本可能有些枯燥的廚房工作,變得充滿趣味性和創造性。

評分這本書的整體設計風格非常“沉靜”,但又不失“力量”。翻開它的時候,你不會被過於鮮艷的色彩或者復雜的圖樣所乾擾,而是能感受到一種內斂而高級的美感。它就像是經過深思熟慮的設計,每一個元素都恰到好處。 它在講解擺盤技巧的時候,非常有邏輯性,而且非常“循序漸進”。你不會覺得一下子就被拋到瞭一些高深的理論麵前,而是能夠從最基礎的原則開始,一步一步地學習。這種結構清晰的編排,讓我在學習的過程中,感覺非常紮實。 我非常喜歡它對“色彩搭配”的解讀。它會詳細講解不同顔色之間的和諧與衝突,以及如何運用色彩來烘托食物的質感和風味。這種對色彩的深入剖析,讓我對視覺呈現有瞭更深層次的理解。 這本書最讓我覺得“受用”的地方在於,它並沒有給你設定一個固定的模式,而是提供瞭很多“可能性”。它會告訴你,一種擺盤方式可以適用於多種不同的菜肴,而同一種菜肴,也可以通過不同的擺盤呈現齣截然不同的風格。這種靈活性,讓我覺得這本書是能夠陪伴我長久使用的。 它在講解食物擺盤的時候,常常會融入一些“故事性”的元素。比如,它會講述某一種擺盤方式的起源,或者某種食材的文化寓意。這種融入故事的講解,讓原本可能比較枯燥的技巧學習,變得生動有趣,也讓我對食物的理解更加深刻。

評分這本書的封麵設計給我一種非常“治愈”的感覺,那種柔和的色彩和簡潔的構圖,讓人一看就心生好感。它不像那種花裏鬍哨的封麵,隻是單純的視覺衝擊,而是帶有某種情感的連接,仿佛在告訴你,這裏麵藏著許多關於美好生活的小秘密。 它的文字風格非常“有溫度”。讀起來的時候,你會覺得作者就像是一個在你身邊,耐心指導你的朋友。他會用最簡單、最直接的語言,告訴你如何讓你的料理看起來更吸引人,而不會給你帶來任何壓力。這種親切感,讓我感覺學習的過程充滿瞭樂趣,而不是一種負擔。 我非常欣賞它對“細節”的強調。書裏會花很多篇幅去講一些看似不起眼的小技巧,比如如何讓葉子更好地固定住,如何利用食材的天然形狀來增加趣味性,以及如何通過簡單的點綴來提升整體的視覺效果。這些小技巧,雖然簡單,但卻能起到四兩撥韆斤的作用。 這本書最讓我覺得“物超所值”的地方在於,它不僅僅是教你如何擺盤,更是在潛移默化地改變你對“吃”這件事的看法。它讓你明白,食物不僅僅是滿足生理需求的,更是可以成為一種藝術品,一種情感的載體。它讓你重新審視自己的餐桌,發現原來簡單的食材,也能組閤齣如此令人驚艷的效果。 我特彆喜歡書中那種“鼓勵嘗試”的氛圍。它不會要求你做到百分之百完美,而是鼓勵你去發揮創意,去嘗試不同的組閤,去找到最適閤自己的風格。這種開放性的指導,讓我在實踐的過程中,充滿瞭信心和動力。

評分這本書給我的第一印象是非常“有誠意”。你拿到手的時候,就能感受到它用料的講究,紙張的質感,印刷的清晰度,都透著一種“用心”的態度。它不是那種一次性消費品,而是可以收藏,可以反復翻閱的,值得細細品味的。 在閱讀的過程中,我發現它並沒有簡單地羅列菜譜,而是更注重講解“為什麼”。為什麼這樣擺盤會更好看?為什麼選擇這種顔色搭配?為什麼這種形狀的容器能讓食物更顯精緻?這些“為什麼”的解答,讓我覺得自己在學習一種“思維方式”,而不僅僅是學習一些“技巧”。 這本書的敘述方式非常流暢,沒有那種生硬的斷句和奇怪的邏輯。你讀起來會感覺非常自然,就像是在聽一個娓娓道來的故事。它善於運用一些生動的比喻,把復雜的概念變得通俗易懂,讓你在不知不覺中就掌握瞭核心要點。 我尤其喜歡它對“留白”和“留空”的運用。它不會把每一頁都填得滿滿當當,而是留有一些呼吸的空間,讓讀者在閱讀的時候,不會感到信息過載。這種恰到好處的留白,反而更能突齣重點,讓那些精美的圖片和重要的文字信息,更加醒目。 這本書給我最大的啓發在於,它讓我意識到,料理不僅僅是關於食材和烹飪技巧,更是一種“美學”。它將食物的視覺呈現提升到瞭一個全新的高度,讓我開始用一種全新的眼光去看待餐桌上的每一道菜。它讓我明白,好看的擺盤,能夠極大地提升食欲,甚至改變用餐的整體體驗。

評分這本書的封麵設計真的太吸引人瞭!整個版式簡約卻不失高級感,那種淡淡的色彩搭配,讓人一眼就能感受到食物帶來的寜靜與美好。我當初就是在書店裏被它“勾引”過去的,拿在手裏就覺得很有分量,不是那種空洞花哨的書,而是實實在在的內容。 它不像市麵上很多美食書籍那樣,上來就給你一堆專業術語,或者把菜譜寫得像化學方程式一樣讓人望而卻步。這本書的語言風格非常親切,像是鄰傢大姐姐在分享她的廚房秘訣,娓娓道來,讓人聽著就覺得輕鬆愉快。我尤其喜歡它在介紹食材的時候,那種對食材本身的尊重和熱愛,仿佛每一個食材都有自己的故事,而我們要做的是如何把它們的故事用最美的形式呈現齣來。 這本書的圖片質量簡直是驚艷!每一張都像是藝術品,光影、色彩、構圖都恰到好處,讓人看瞭就垂涎欲滴。它不僅僅是展示瞭菜肴本身,更是展現瞭一種生活態度,一種對美好事物的追求。我常常會把書裏的圖片當作靈感來源,雖然我可能做不齣完全一樣的效果,但光是欣賞這些美圖,就能讓我心情大好,對生活充滿期待。 而且,這本書在講解一些基礎技巧的時候,真的非常細緻。比如如何處理食材的形狀,如何搭配色彩,如何利用空間感來突齣重點,這些看似微小的細節,在書中都被一一拆解,用非常易懂的方式呈現齣來。我感覺自己就像是在一個大師的廚房裏,看著他一步一步示範,然後小心翼翼地模仿,雖然我剛開始可能手忙腳亂,但書中的指導讓我覺得進步是看得見的。 我特彆欣賞這本書的“留白”藝術。它不是把每一頁都塞滿瞭文字和圖片,而是留有一些空間,讓讀者有自己的思考和想象。這種設計讓我感覺自己不是在被動接受信息,而是能夠主動地去參與和創造。有時候,我隻是翻翻書,看看那些精美的圖片,就能從中獲得很多靈感,甚至開始構思自己下一餐的擺盤。它讓我覺得,料理不僅僅是填飽肚子,更是一種錶達情感、傳遞心意的方式。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有