具体描述

基本信息

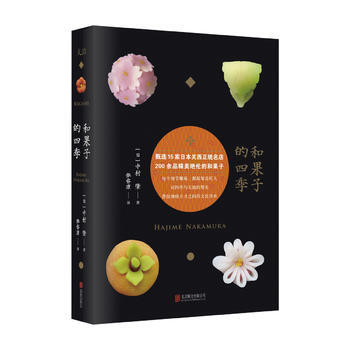

书名:和果子的四季(中日互译)

定价:88.00元

作者:(日)中村肇

出版社:北京联合出版有限公司

出版日期:2017-12-01

ISBN:9787559611536

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

一本美到窒息的和果子百科全书

甄选15家日本关西正统名店

200余品精致的和果子,300余幅特写美照

介绍有关和果子的一切

中日双语排版,原汁原味地展现和之美

120克艺术纸,触感更好,每一个和果子都跃然纸上

切口刷金设计,不止为了更美

内容提要

一本和果子的百科全书。从和果子的历史、种类到食材介绍得全面且详细。300余张精美和果子特写照片让本书拥有极高的阅读享受。

每一个果子都代表了一种风物或者一个节气亦或是美好的预言,让这种精美的日式小点心更多了传统文化内涵,非常值得阅读、收藏。

目录

作者介绍

中村肇

日本和果子爱好者、研究者,毕业于大阪艺术大学后进入大阪艺术大学工作。他走遍日本传统老牌和果子店铺,购买、拍摄、品尝、分享那些具有代表性的和果子,只为让更多的人了解和果子的历史和文化。这是他连载的第七年,七年里很多网友被他的分享吸引成为他的粉丝,定期关注他的分享。他眼中的和果子不仅仅是一个点心,每一个果子都凝练着日本的风物和季节景色。

文摘

序言

用户评价

我是在一个推荐列表中偶然看到《果子的四季》这本书的,那个“中日互译”的副标题立刻抓住了我的眼球。这立刻让我联想到那种精致、内敛,却又饱含生命力的日式美学,与中华文化中对时令物候的细腻感知相结合,会碰撞出怎样的火花呢?我设想,这本书可能不仅仅是一本简单的园艺或食谱,而更像是一部关于时间流逝的文学散文集。作者或许会用细腻的笔触描绘春天新发芽的野草莓,夏日午后浓烈的梅子酒香,秋日里柿子挂满枝头的沉甸甸的希望,以及冬日里耐心等待冰雪消融后第一株迎春花的坚韧。中日两国对“旬”(当季、时令)的理解想必有着微妙的差异和共通之处,这种翻译的引入,会不会让读者在品读的过程中,体会到两种文化背景下,人们对待自然循环的不同心境?比如,日本文化中那种对“物哀”的敏感,是否会渗透到对果实从繁盛到凋零的描绘中去?我期待看到的是那种充满禅意的文字,让人在阅读时,仿佛能闻到泥土的芬芳,尝到阳光晒过的甘甜,真正慢下来,感受四季的更迭,这是一种对现代快节奏生活最有力的反拨。

评分《果子的四季(中日互译)》这个标题,给人一种既古典又国际化的感觉,仿佛一本被时间精心收藏下来的,关于植物生命力的图文志。我希望这本书里能有大量高清、精美的插图或者照片,不仅仅是果实成熟的样子,更要捕捉到它们在不同光影、不同气候下的生命状态。尤其是“中日互译”的设定,让我非常好奇翻译者是如何处理那些植物的中文名和日文名之间的文化权重差异的。很多植物在中日两国都有不同的诗意和寓意,翻译时是选择忠实于原意,还是会进行一种更具文学性的转译,以求达到整体美感的统一?我设想,这本书或许会采用日记体的叙事方式,穿插着不同季节在不同地区采摘或观察果实的经历。想象一下,在日本的果园里,作者是如何记录下一颗水蜜桃的完美成熟度,然后转到国内的山野间,又如何发现一种鲜为人知的野果的独特风味。这本书对我来说,更像是一次跨越国界的“味觉和视觉的朝圣之旅”,是关于如何用双重视角去理解自然馈赠的绝佳样本。

评分光看《满28包邮》这个书名,我立刻联想到了一个忙碌的都市白领在深夜点开购物APP的场景。这本书,我倾向于认为它是一部犀利而又充满人情味的社会观察手记。作者会不会将“满28包邮”视为一个现代社会“微型经济学”的切入口?比如,探讨电商平台的算法如何精准地拿捏消费者的“痒点”,将一个原本不必要的支出,包装成一个“划算”的选项。我特别好奇,作者是否会深入到具体的案例分析中去?比如,某个偏远地区的小农户,是如何通过这些平台,将他们的土特产以一种“包邮”的形式,触达到千里之外的消费者手中的?这其中蕴含的商业逻辑、物流挑战,以及对供应链的重塑,都值得深挖。如果这本书能做到这一点,那它就超越了简单的生活随笔,而成了一本关于“小数字背后的时代脉络”的精彩解读。我期待它能像剥洋葱一样,一层层地揭开消费主义的迷雾,让我们重新审视自己购物车里的28块钱,到底买走了什么,又留下了什么。

评分这本《满28包邮》的书,光听名字就觉得充满了生活气息和烟火气,让人忍不住好奇作者是如何将日常的购物体验和哲学思考巧妙地融合在一起的。我猜想,这本书可能不仅仅是关于“满28包邮”这个简单的消费门槛,而是在这个看似微不足道的数字背后,挖掘出了现代人对物、对价、对满足感的复杂情感投射。也许,每一篇文章都会像拆盲盒一样,揭开一桩桩因包邮而起的“小确幸”或者“大纠结”。比如,为了凑够那28元,我们究竟是买了真正需要的东西,还是仅仅为了那份“免费”的运费而进行了不必要的消费?作者是否会用幽默风趣的笔调,记录下那些为了凑单而加入购物车、最后却成为压箱底的“神奇宝贝”?我特别期待看到作者如何捕捉到这种微妙的人性弱点——那种“占了便宜”的心理满足感,是如何影响我们的生活决策的。它或许是一本现代消费社会的清醒观察报告,又或许是一本教人如何在精打细算中寻找到生活乐趣的实用指南。总之,这个书名自带一种魔力,让人感觉它会是一部关于“生活中的小算盘”的深度剖析,读起来一定既接地气又引人深思。

评分读完《满28包邮》这个书名后,我脑海中浮现的不是网购的界面,而是老式集市里,小贩们为了拉拢顾客而喊出的那些充满生活智慧的叫卖声。我猜测,这本书可能是一部关于“尺度与边界”的探讨。28元,这是一个阈值,一个临界点,它既是物质上的门槛,也可能是精神上的界限。作者是否会从这个点出发,去探讨现代社会中,我们是如何定义“足够”的?28元能买到的东西,和27.99元买到的东西,在心理价值上究竟差在哪里?我更期待看到一些关于“人际关系”的隐喻。比如,在友情或亲情中,我们是否也常常在寻找那个“免费”的附加值?是付出多一点,换取一个“包邮”式的承诺,还是坦然接受成本的对等?如果作者能把商业行为中的这种“临界点心理”延伸到人与人的交往中,这本书的深度将大大提升。它应该是一部探讨“如何在斤斤计较与豁达大度之间找到平衡”的哲学小书,读完后,也许能让人对自己的消费习惯乃至生活态度都有一次彻底的审视。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有