具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

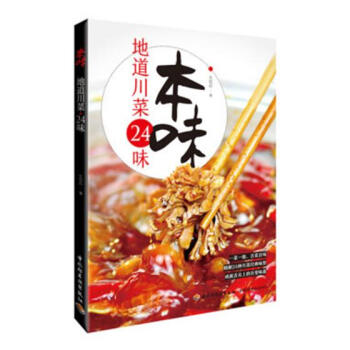

| 商品名称: | 本味:地道川菜24味 |

| 作者: | 火花石 |

| 定价: | 48.0 |

| 出版社: | |

| 出版日期: | |

| ISBN: | 9787518419623 |

| 印次: | |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装-胶订 |

| 开本: | 小16开 |

| 内容简介 | |

川菜的精髓在于调味,而川菜的味道不仅是麻辣那么简单。川菜烹饪专家火花石在书中详细介绍了川菜24种经典味型的及调味关键,并选取了代表各个味型特点的68道菜品。一步一图,详尽细致,制作诀窍贴心实用,在家做出地道的川菜的同时,还能了解川人真实生活和当地饮食文化。 |

| 目录 | |

章 辣椒的天地 川味和辣椒 红油味型 红油制作 红油肚丁 红油金钱肚 椿芽胡豆 蒜泥味型 复制甜酱油制作 响油白肉卷 竹林白肉 酸辣味型 酸辣拌肥肠 酸辣汤 酸辣牛蛙 酸辣小肚 怪味味型 怪味腰块 老成都凉面 煳辣味型 宫保鲍鱼 煳辣蓑衣黄瓜 煳辣蹄花 陈皮味型 陈皮牛肉 陈皮兔丁 豉椒味型 豉椒牛心 炒坨坨豆豉 豉椒空心菜 荔枝味型 锅巴肉片 荔枝鸭脯 鱼香味型 泡海椒制作 凉拌鱼香茄子 老派鱼香肉丝 鱼香鲍鱼 家常味型 豆瓣酱制作 家常豆瓣鱼 家常豆腐 回锅肉 麻辣味型 辣椒面制作 水煮肉片 四川麻辣火锅 麻辣凉拌鸡 第二章 花椒的舞台 川味和花椒 椒盐味型 花椒面制作 椒盐串串鱼 椒盐乳鸽 椒盐馒头 椒麻味型 椒麻鸡杂 椒麻肥肠 椒麻粉蒸肉 第三章 甜蜜的乐园 川味和糖 甜香味型 糖粘桃仁 八宝锅蒸 蛋烘糕 糖醋味型 糖醋蒜薹 糖醋里脊 咸甜味型 糖色制作 樱桃肉 冰花贵妃鸡翅 第四章 七绝的江湖 川味的七绝 麻酱味型 麻酱生菜 麻酱银芽 芥末味型 芥末春卷 四川冲菜 姜汁 |

| 编辑 | |

24种经典味型、68道诱人川菜迅速俘获味蕾 清晰的步骤图解、贴心的制作指导,轻松上手 还原川菜本来的味道,展现川人真实的生活 从这里了解川菜的本来模样。——美食文化学者 董克平 |

用户评价

这本书最大的价值点可能在于它对“地道”二字的诠释是如此的坚守和纯粹。市面上很多菜谱为了迎合现代人的口味或追求快速出餐,会大量简化甚至替代一些关键性的传统调料或工艺。然而,这本书里介绍的每一步骤都透露着一种“不走捷径”的匠人精神。它会明确告诉你,制作某道菜时,为什么一定要选用特定的朝天椒而不是二荆条,或者说,为什么必须是小火慢熬而非大火快炒。这些看似繁琐的坚持,正是区分平庸和卓越的关键所在。我尝试着按照书中的指示,去寻找那些特定产地的香料,当我真正把它们加入到菜肴中时,那种层次分明的香气和回甘,是任何替代品都无法比拟的。这让我深刻体会到,真正的地道,不是一种感觉,而是一系列严谨、不可妥协的选择与执行,这本书就是最好的教科书,它教会我尊重食材的本性,尊重传统的智慧。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手,从封面那略带复古的烫金字体,到内页纸张那种温润的手感,都能感受到出版方在细节上的用心。我尤其欣赏它排版上的留白处理,既保证了阅读的舒适度,又让那些精美的菜肴图片有了充分展示的空间。那些图片,拍得真叫一个地道,光影拿捏得恰到好处,食材的纹理、调料的色泽,都清晰可见,仿佛能闻到锅里飘出的热气和香料的芬芳。很多川菜馆的菜单上,菜名写得花里胡哨,但端上来的东西却总差那么点意思。这本书却不同,它用视觉语言为我们搭建了一座通往正宗川味的桥梁。我光是翻阅图片就已经感到非常满足,那些红亮诱人的辣椒、花椒,以及搭配的葱姜蒜末,每一个特写都仿佛在诉说着关于味道的故事。这种将视觉艺术和美食文化完美融合的出版品,绝对是值得收藏的案头佳作,即便是平时不怎么下厨的朋友,光是看看这些精美的图册,也是一种极大的享受和对美好生活的向往。它给我的第一印象,就是“质感”二字,从里到外都透着一股沉稳且高级的气息。

评分坦白说,这本书的难度系数不算低,它并非那种为新手准备的“十分钟快手菜宝典”,它需要投入时间和精力去钻研那些看似不重要的细节。但正因如此,它才显得弥足珍贵。它不迎合大众对“简单”的渴求,而是坚持呈现川菜体系的深度和广度。对于那些真正对中华饮食文化抱有热忱,渴望突破自身烹饪瓶颈的食客和厨师而言,这本书无异于一本武林秘籍。它不会直接给你一颗速成的“大力丸”,而是会教你如何练就一套扎实的内功心法,让你在未来的烹饪道路上能够举一反三,触类旁通。我用了几周时间,按照书中的方法重新制作了几道经典的川菜,效果之显著,让我对自己的厨艺产生了前所未有的信心。这本书的价值不在于它能让你学会多少道菜,而在于它能彻底改变你对烹饪这门艺术的认知和态度。

评分从排版和结构上看,这本书的逻辑组织非常清晰,让人在学习时感到游刃有余,不会被庞杂的知识点淹没。它没有采用简单粗暴的“菜名+配料+步骤”的格式,而是将每道菜肴划分成了几个富有层次的小模块。通常是“风味溯源”、“核心技法解析”、“火候掌控要点”以及最后的“组合与呈现”。这种结构设计非常有利于初学者建立起对菜品整体的认知框架,而不是仅仅停留在表面动作的模仿上。我特别喜欢“火候掌控要点”这一部分,作者用非常直观的语言描述了“热锅冷油”、“冒青烟”等专业术语在实际操作中的视觉和听觉反馈,这对于依赖感觉而非精确测量的中式烹饪来说,简直是救星般的存在。即便是经验丰富的老手,可能也会从这些细致的观察点中获得新的启发,从而将自己的技艺推向更高的境界。整体阅读下来,体验是连贯且富有引导性的,让人感到每一步都在进步。

评分阅读这本书的过程,与其说是在学习做菜,不如说是在进行一场关于味觉的深度文化探险。作者的叙事风格非常老练而沉稳,没有那种浮夸的煽情或故作高深的理论堆砌。他似乎是以一种极其平实、近乎口述的口吻,娓娓道来每道菜背后的历史渊源和地域特色。比如,当讲到某道看似简单的家常菜时,他会细致地剖析其在不同季节、不同气候下食材选择的微妙变化,以及其中蕴含的“江湖气”或“闺阁味”。这种对细节的极致挖掘,让我意识到自己过去对川菜的认知是多么的肤浅。我原以为川菜就是“麻辣”二字的简单叠加,但翻开这本书后才发现,其中隐藏着复杂的“七滋八味”的平衡哲学。作者的笔法带着一种对传统的敬畏感,让你在学习技巧的同时,也自然而然地体会到这门手艺所承载的文化重量,让人在厨房里操作时,心境也跟着沉静下来,不再是机械地模仿食谱上的步骤。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有