具体描述

| 图书基本信息 | |||

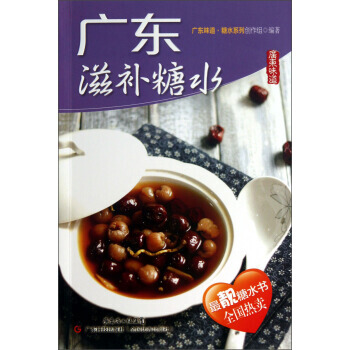

| 图书名称 | 广东滋补糖水 | 作者 | 广东味道·糖水系列创作组 |

| 定价 | 13.80元 | 出版社 | 广东科技出版社 |

| ISBN | 9787535961082 | 出版日期 | 2013-05-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 内容简介 | |

| 《广东味道:广东滋补糖水》所介绍的糖水,既有经典的、传统的、怀旧的品种,也有新潮的、时尚的、创新的品种。糖水的制作方法,有传统家常的,也有的用到了现代的高压锅、搅打机、全自动豆浆机等。每款糖水都提供【用辩】、【做法】、【健康快线】和【甜蜜分享】、【分量参考】的内容。美轮美奂的图片,精心细致的步骤或食材呈现。与广东糖水紧密相伴的几款特色甜品,书中也有介绍和点评,千万不要错过哦。 |

| 作者简介 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 目录 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 编辑推荐 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 文摘 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 序言 | |

| 精彩内容敬请期待 |

用户评价

这本厚重的书摆在桌上,光是封面设计就透着一股浓厚的岭南气息,那种温暖又带着点烟火气的味道扑面而来。我最近迷上了自己动手做一些家常菜,但总觉得缺了点什么,尤其是在甜品这块,总觉得少了点地道的“灵魂”。翻开书,首先映入眼帘的是那些色彩斑斓的插图,每一个糖水甜品的摆盘都精致得像艺术品,让人忍不住想立刻就动手试试。这本书的编排方式非常人性化,即便是厨房新手也能轻松上手。它不像那种高高在上的专业食谱,而是更像一位经验丰富的老前辈,手把手地教你如何挑选食材,如何掌握火候,甚至连什么时候该加入冰糖,都有着详细的标注。我特别欣赏作者在介绍每道甜品时,都穿插了一些关于食材历史或者地域风俗的小故事,这让烹饪过程不再是枯燥的步骤重复,而变成了一种文化体验。光是看着那些关于“莲子百合糖水”或者“番薯糖水”的描述,就能想象出那种温润滋补的口感,仿佛已经能感受到那份熨帖人心的温暖。这本书不仅是食谱,更是一本关于广东生活哲学的指南,教你如何用一碗甜汤来安抚忙碌的心灵。

评分作为一名对地方美食文化有着浓厚兴趣的业余研究者,我发现这本书在“深度挖掘”方面做得非常出色。它没有停留在那些大众熟知的广式甜品上,而是大胆地涉猎了一些相对小众,甚至有些濒临失传的“老广”糖水。对于这些“冷门”甜品,作者在讲解步骤时,展现出了极高的专业素养,甚至会探讨不同季节、不同体质适宜食用哪种糖水,这种细致入微的关怀,是很多商业食谱中缺失的。我特别喜欢它关于“糖水与养生”部分的论述,作者引用了一些传统中医的观点,但叙述方式非常平易近人,完全没有晦涩难懂的术语。它巧妙地将药食同源的理念融入到日常甜品制作中,让人在享受美味的同时,也能感受到对健康的关注。这本书的排版设计也很有讲究,大量留白和素雅的背景,使得焦点完全集中在那些诱人的成品图和清晰的文字说明上,真正做到了实用性和艺术性的完美结合。

评分初次接触这本关于广东甜品的书时,我带着一种既期待又有些疑虑的心情。期待的是能找到那些记忆中儿时外婆做的味道,疑虑的是现在的出版物为了追求视觉效果,往往会忽略掉最核心的——“真味”。然而,这本书彻底打消了我的顾虑。它的文字功底极其扎实,描述食材的质感和味道时,用词精准而富有画面感。比如,它不会简单地说“煮软糯”,而是会用“直至米粒舒展,如卧于温床般饱满”这样的描述,一下子就能抓住读者的心神。更让我惊喜的是,书中对食材的替代性给出了非常灵活的建议。我所在的城市可能不容易买到某些特定的岭南特有食材,但作者很早就预见到了这一点,并提供了可行的本地替代方案,这极大地提高了食谱的可操作性。这本册子,与其说是食谱集,不如说是一本深挖传统技艺的“田野调查报告”,它记录的不仅仅是配方,更是一种匠心独运的传承精神。每次翻阅,都感觉自己仿佛置身于一个充满香气的传统厨房里,呼吸着那种混合了姜汁、红糖和鲜果的复杂气息。

评分从装帧和印刷质量来看,这本书也体现了出版社的诚意。纸张的质感很好,即便是频繁翻阅,也不会显得廉价或易损。更重要的是,这本书的结构逻辑非常清晰,从基础的汤水底料制作(例如如何熬制完美的糖浆、如何处理椰奶),到各种水果、豆类、根茎类甜品的详细制作,再到最后融合创新菜式的推荐,层层递进,没有丝毫跳跃感。我尤其欣赏它为每道甜品赋予的“性格描述”,比如某道甜品“清逸如秋水”,另一道则“醇厚似冬阳”。这种拟人化的描述,极大地激发了读者的好奇心和动手欲望。它不仅仅是教会你做糖水,它在培养你对食材的敏感度和对“美”的感知力。这本书真正做到了将“家常”与“精致”融为一体,让每一位尝试制作的人,都能从中体会到制作美食的乐趣和成就感,让人忍不住想把书里的每一道都尝试一遍,以此来犒劳自己和家人。

评分我购买这本书,主要是想寻找一种能唤醒味觉记忆的方式。我曾经在广州生活过一段时间,那些街边小店里热气腾腾的糖水,是我心中最温暖的底色。很多时候,我们以为自己记得那种味道,但自己动手时却总觉得差点火候。这本书的价值就在于,它还原了那种“正宗”的感觉。它不仅关注甜度,更关注“温度”——无论是热食的烫口回甘,还是冰镇后的清爽宜人,书里都做了详尽的口感描述和温度控制指南。我尝试做了几次书中的“五仁咸煎饼配红豆沙”,那份咸甜交织的复杂层次感,是以前自己摸索完全无法达到的。这本书的作者显然是深谙广东饮食精髓的,他们懂得如何平衡各种食材的特性,让它们在口中相互辉映,而不是相互掩盖。这种对“平衡美学”的追求,使得这本书的价值远远超出了普通食谱的范畴,它更像是一份关于如何品味生活的宣言。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有