具体描述

编辑推荐

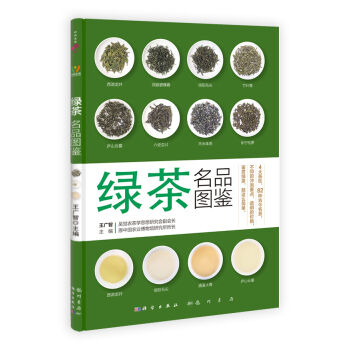

《绿茶名品图鉴》作者系植物学研究专家。《绿茶名品图鉴》凝结了作者多年的工作经验,使《绿茶名品图鉴》既具有指导性又能够充分兼顾到读者的真正需要,是一本经得住验证,且是广大读者,真正需要的图文读本。《绿茶名品图鉴》的一大特色是图文有效结合,既有言简意赅的文字,又有非常直观的步骤图,读者朋友可以对照进行操作,可以说是一本随身的宝典。内容简介

《绿茶名品图鉴》是一本关于全国绿茶名品的大全,不但有全国知名的绿茶品种,也有一些工艺优良,品质独特的地方名茶。《绿茶名品图鉴》中,每一种茶都介绍了其独有的工艺、冲泡方法和参考价格,让你在品茶时深知其味,在买茶时心中有数。作者简介

王广智,安徽无为人,1937年7月10日出生,1964年毕业于安徽农业大学茶与食品技术学院。全国农业展览馆中国农业博物馆研究员(曾是中国农业博物馆研究所所长),联合国工业发展组织中国投资与技术促进处绿色产业专家委员会委员,中国老科协农业分会副理事长,茶与食品专业委会主任,吴觉农茶学思想研究会副会长。2006年,被中国老科协评为“全国优秀科技工作者”光荣称号。并获国务院颁发的“政府特殊津贴证书”,共获部委级奖11个,发表论文61篇多,享受国务院津贴。内页插图

目录

绪论中国茶产区

茶史

绿茶的制作工艺

绿茶的冲泡方法

绿茶的功效和禁忌

第一章 江南名绿茶

西湖龙井 从来佳茗似佳人

洞庭碧螺春 香得真是吓煞人

庐山云雾 色香幽细比兰花

黄山毛峰 鱼叶金黄,色如象牙

太平猴魁 猴魁两头尖,不散不翘不卷边

径山茶 日本茶道的始祖

顾渚紫笋 茶圣陆羽喻第一

惠明茶 巴拿马上得金奖

平水珠茶 无法发射的火药弹

安吉白茶 不是白茶的白茶

江山绿牡丹 绿茗敢以牡丹名

千岛玉叶 千岛湖畔育好茶

大佛龙井 扁平光滑,嫩香持久

千岛银珍 杭州七宝之一

松阳银猴 郁香便是引路人

普陀佛茶 观音道场出佳茗

武阳春雨 形似松针丝雨

开化龙项 形似青龙盘白云

鸠坑毛尖 色、香、味具臻妙境

天目青顶 头茶之香远胜龙井

泰顺云雾茶 味醇色秀,香馨汤清

南京雨花茶 形似松针,翠绿挺秀

金坛雀舌 形似雀舌味鲜爽

南山寿眉 形似寿者之眉

敬亭绿雪 清茗洗积昏,妙香滤浮尘

休宁松萝 松萝香气盖龙井

老竹大方 褐润似铸铁,形似竹叶

涌溪火青 干茶落杯叮当有声

屯溪绿茶 绿色金子

汀溪兰香 翠绿显毫,兰花香高

瑞草魁 肥硕饱满,香气高长

黄山绿牡丹 形似菊花,黄绿隐翠

井冈翠绿 细紧曲勾,翠绿多毫

婺源茗眉 秀如仕女之细眉

婺源仙芝 纤细紧直,翠绿光润

狗牯脑 紧结秀丽,莹润生辉

小布岩茶 锋苗秀丽,香似兰花

双井绿 形如鸡爪,光润高香

高桥银峰 雪芽如银现异香

古丈毛尖 茶味持久,茶韵悠长

江华毛尖 晶莹如珠,清高甘爽

安化松针 挺直紧细,香气馥郁

……

第二章 江北名绿茶

第三章 西南名绿茶

第四章 华南名绿茶

附录

精彩书摘

绿茶溯源茶叶的历史就是绿茶的历史,数千年来,在祖先们不断地摸索中逐渐形成了完整的绿茶制作工艺。从有文字记载的历史来看,绿茶最早起源于巴地(今川北、陕南一带)。据信史《华阳国志》记载,当年周武王伐纣时,巴人曾向周军献茶。由此可见,茶叶的种植历史追溯到3000年以前是可以确定的。

两晋南北朝时期,为方便储藏和运输,出现了将散装茶叶跟米膏一起制成茶饼的晒青茶,这种方法一直沿用到初唐时期。而到唐朝及以后相当长的时间里,蒸青饼茶取代了晒青饼茶成为当时茶的主要形式。蒸青茶克服了晒青茶加工后仍有浓浓的青草味这一缺点,使茶叶的味道更加鲜爽。

到了宋朝,由于蒸青饼茶在压制过程中会损失一部分茶香,而且制茶过程费时费力,于是就出现了蒸青散茶,蒸青散茶是将茶蒸后直接烘干,这样就很好地保持了茶叶的香味。自宋朝至元朝,蒸青饼茶和蒸青散茶一直并存,直到明朝初年,这种局面才被打破。

1391年,洪武皇帝朱元璋下诏:“罢造龙团,惟采茶芽以进。”于是,不再有蒸青饼茶,而独存下来的蒸青散茶在明朝前期大行其道。

蒸青散茶虽然比蒸青饼茶留香好,但还是不够浓郁,于是利用干热发挥茶叶芳香的炒青技术就应运而生了。其实炒青工艺早在唐朝以前就有了,不过直到元朝才在王祯的《农书》中提及。到了明朝,炒青工艺日趋完善,已经有杀青、摊凉、揉捻和焙干等全套工序了,非常接近近现代的炒青绿茶制法。

……

前言/序言

用户评价

我一直认为,对一种事物的了解,需要从它的起源和发展脉络入手。这本书在这方面做得尤为出色,它不仅仅停留在对名品茶叶的简单罗列,而是深入浅出地讲解了中国茶文化的历史演变。从古老的传说,到历朝历代的茶事发展,再到现代制茶工艺的创新,每一个环节都讲述得引人入胜。我读到了关于文人雅士如何将茶融入生活,成为精神寄托的故事,也看到了普通百姓如何将茶作为日常饮品,承载着生活的喜怒哀乐。书中关于不同茶类的分类和特点的讲解,也并非生硬的知识灌输,而是通过生动形象的描述,让我仿佛置身于茶园之中,亲手触摸着茶叶,嗅着茶香,感受着不同地域的风土人情。特别是那些关于特定茶山和茶农的叙述,充满了人文关怀,让我看到了茶叶背后那些鲜活的生命和辛勤的汗水。这本书让我意识到,喝茶不仅仅是味蕾的享受,更是一种文化的传承和对生活态度的表达。

评分这本图鉴给我的最大感受就是它的“全”与“精”。它收录的茶叶种类之广,让我惊叹,从最耳熟能详的绿茶,到一些我闻所未闻的珍稀品种,几乎囊括了市面上绝大多数的优质绿茶。而更难得的是,它在“精”的方面也做得无可挑剔。对于每一种茶叶,它都提供了详尽的信息,包括但不限于产地、品种、采摘标准、制作工艺,甚至是不同年份和批次的细微差别。书中的插图更是我之前从未见过的,清晰地展示了茶叶干燥后的形态,以及冲泡后舒展开来的样子,仿佛就在眼前一般。我尤其喜欢书中关于如何辨别茶叶品质的章节,那些细致入微的描述,如“叶片肥壮、匀整”、“色泽翠绿、有白毫”等,对于我这样的初学者来说,简直是如获至宝。它让我能够更自信地去挑选和品鉴,不再盲目跟风,而是能够真正找到适合自己口味的绿茶。

评分这本书的书脊设计就深深吸引了我。沉静的绿色,带着一种仿佛能透出茶香的质感,让人一眼就能感受到它的不凡。翻开扉页,那精美的插图便扑面而来,每一页都像是精心打磨的艺术品,无论是茶叶的形态,还是冲泡后的茶汤色泽,都描绘得细腻入微,栩栩如生。我尤其喜欢那些关于不同茶叶产地和采摘季节的描绘,文字间流淌着一种历史的厚重感和文化的底蕴,仿佛穿越了时空的阻隔,亲眼见证了那些珍贵的茶叶是如何诞生,又是如何被人们珍视的。读到关于不同采摘时节对茶叶风味的影响时,我脑海中不禁浮现出各种画面:清晨第一缕阳光洒落茶园,带着露珠的嫩芽被灵巧的手指采摘,而后经过精心的制作,最终成为杯中的那抹清香。这本书不仅仅是关于茶叶本身的介绍,更像是一次关于生活美学和自然馈赠的探索之旅,让我对“喝茶”这件事有了更深层次的理解和感悟。它让我明白,每一片茶叶背后,都蕴藏着大自然的智慧和匠人的心血,值得我们用心去品味和尊重。

评分作为一名对绿茶充满好奇心的爱好者,我总是希望能有一本能够系统地、全面地了解绿茶的书籍。这本书恰恰满足了我的所有期待,甚至超出了我的想象。它不仅仅是一本图鉴,更像是一部绿茶的百科全书。从最基础的茶叶分类,到复杂的加工工艺,再到不同品种的独特性格,书中都进行了详尽的介绍。让我印象深刻的是,它还涉及了一些关于绿茶冲泡技巧和茶具选择的内容,这些都是在品鉴绿茶过程中不可或缺的环节。书中关于不同地区绿茶的特色对比,也让我对中国绿茶的丰富多样性有了更深刻的认识。我特别喜欢书中提到的那些关于如何通过观察茶叶的外形、色泽,以及冲泡后的茶汤、叶底来判断茶叶品质的实用技巧,这些知识对于我提升自己的品鉴能力非常有帮助。这本书让我觉得,自己不再是一个浅尝辄止的茶客,而是能够更深入地去探索和理解绿茶的世界。

评分这本书的语言风格非常独特,既有学术研究的严谨,又不失文学作品的优美。它并非那种枯燥乏味的科普读物,而是像一位经验丰富的茶友,娓娓道来,与你分享他对绿茶的热爱和理解。我常常在阅读时,被那些优美的词句所打动,仿佛能感受到茶香在字里行间弥漫开来。书中对于不同茶叶风味的描述,更是达到了登峰造极的境界,用词精准而富有诗意,能够唤醒读者内心深处的味觉记忆。例如,它描述某款绿茶时,可能会用“如山泉般清冽,又似晨露般甘甜,回甘持久,伴有淡淡的兰花香”这样的句子,一下子就让我对这款茶产生了浓厚的兴趣和期待。它不仅仅是告诉你一种茶叶是什么,更是在告诉你,它能够带给你怎样的感受和体验,这是一种非常高级的品鉴方式,让我觉得受益匪浅。

评分前给我的。你瞧,我那时的手腕只有这么粗。”安小慧嗤的一

评分二、评介性书评。这种书评是在介绍某种图书的主要内容的同时,还对其特点、风格、主要成就以及缺陷等给子简明扼要的评论,具有一定的导读性质。

评分你的?”

评分鲁迅在南京江南水师学堂读书时,因为考试成绩优异,学校奖给他一枚金质奖章。他没有佩戴此奖章,来作为炫耀自己的凭证,而是拿到鼓楼大街把它卖了,买回几本心爱的书和一串红辣椒。每当读书读到夜深人静、天寒体困时,他就摘下一只辣椒,分成几片,放在嘴里咀嚼,一直咀嚼得额头冒汗,眼里流泪,嘴里“唏唏”时,又捧起书攻读。

评分冷笑道:“你定要出丑,可莫怪我手辣,进招。”刷刷两剑,分

评分绿hn茶G名JMO品c图鉴 n绿heno茶G名grJMO品jv图鉴 n绿hno茶G名krJMO品vm图鉴 绿hno茶G名JMO品图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿茶G名JMO品图鉴 绿茶G名JMO品图鉴 绿茶G名JMO品图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿hn茶RG名JMO品U图鉴 绿hn茶G名JMO品图鉴 绿hnX茶G名JMOZ品图鉴

评分思汗的金帐。拖雷遥遥望见金帐前的九旄大纛耸立无恙,知

评分于善待“差生”,宽容“差生”。

评分郭靖本想自己夫妇名满天下,女儿品貌武功又是第一流

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![美味轻食 轻脂超能餐 [Super Food] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12195163/5a331899N45a538c2.jpg)