具体描述

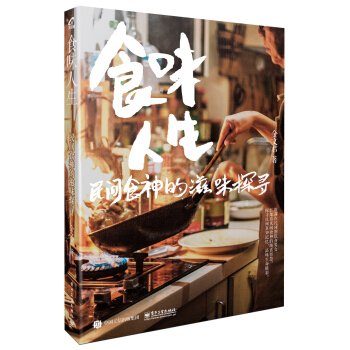

编辑推荐

适读人群 :都市大众读者 川菜文化人向东倾情作序.

“舌尖”顾问董克平、媒体人韩国强、美学家刘悦笛联合推荐.

上海话中有一个词叫:“圆台面”,说起来今天有“圆台面”可以吃,就是说今天有一顿大饭要吃。相较之三五人的便饭,用转台圆桌来形容场面和正规度。而一般说来,无论是这顿饭的起因或参加的人亦或只是饭桌上的菜,也都是有说道的、有讲究并且需要严肃对待的。

上海还有一词名:“勿上台面”,也就说这个人无论是从相貌或到谈吐,都不够资格去大场合,镇不住场面的意思。

同样一个台面,从饭桌引申到评头论足再到生活各个方面。在中国这样一个民以食为天的地方,也是不足为奇的。所谓人生大戏,食味人生或许也就是一样的道理。

会吃会做的聪明能手不乏其人,美食秘籍的书籍、视频更是铺天盖地,可为什么还是妈妈准备的饭既香又合胃口?其实美食背后包含更多的是生活智慧的集结,是懂得取舍的明智与爱的传递。

正因为我们彼此共同坚信在这无常的生活与人性中依然存在着晶莹的闪光与美好,所以由这些美好构建起的一桌桌美食、一幕幕人生大戏才显得弥足珍贵。

而这些美味背后真正的秘籍,并不是技巧,也不是其他,只是那些对生活满含热情与爱的人,本身而已。

内容简介

会吃会做的聪明能手不乏其人,美食秘籍的书籍、视频更是铺天盖地,可为什么比起那些奇珍异鲜来,还是妈妈做的那一碗炸酱面既香又舒坦?亦或是民间的一道小吃更让人回味无穷?在作者看来,这美食背后包含更多的是生活智慧的集结,是懂得取舍的明智与爱的传递,而这一切出发的原点都是因为这些真正热爱生活的人。本书在上海、北京、成都三地寻找到20位懂得生活的美食家,通过美食来透视这些生活家背后的故事,发现他们不一样的生活主张与态度。为大家解开他们的美食密码。来看看是否会有你的影子呢?作者简介

金文君,字玥栖。1981年生于上海,目前定居北京。毕业于上海大学影视艺术学院,分别进修于北京电影学院编剧系、中央美术学院美术批评班。先后涉足媒体、艺术、金融等多行业,热爱美食与美酒,获全球WSET二级品酒师资格。

沪上美食“东家小馆”合伙人/衡山和集*美食图书馆共建人/“藏真堂”事茶品牌联合创始。

于2010年创办“三木鱼”图书工作室,秉承“写出这个时代的声音”之理念,先后主编策划了《一把盐》、《让别人去思考吧,我只管吃》、《冲啊》等美食文化类图书。2016年策划并主笔《食味人生》一书。

内页插图

精彩书评

这里的故事或许没有那么惊心动魄,却个个满含着民间的真知记忆。人生本就是一桌大菜,菜里菜外各司其职各居其位,只有坐下细细品尝方知其中滋味。文君的《食味人生》值得推荐。

——《舌尖上的中国》美食顾问、知名美食评论家董克平

玥栖笔下的这些经典饮食男女,都是吃出了境界、吃出了人生真谛,吃出了纯真情趣,吃出了真知记忆,品味出了生命精彩的凡间食神。

——资深川菜文化人向东

追随文君的步子,我们阅读的不仅仅是美食家,也是在阅读N种生活态度,教我们照拂身体,安顿心灵。

——原《第一财经日报》创办人之一、猎宴美食创办人、收了艺术视频创办人韩国强

味蕾绽放,趣味方出!舌尖上的美感乃综合之美,更是生活之韵。美食的生活家们都深藏于民间,就让我们通过玥栖这本美书,去寻找本土美食的“生活美学”吧!

——生活美学倡导者、中国社会科学院研究员、国际美学协会总执委刘悦笛

目录

魔都篇

左壮右竣:平行线的交叉生活 19

两条平行线的交集

认知的高度决定一切

自己做,做自己

爱吃自己做:贵州辣子鸡& 霸王鸡腿

陆原:Zizi 的慈善美食 39

慈善晚宴的初心

真诚美食的正能量

爱吃自己做:三色豆腐盏

何宇栋:美食的FUSION 之旅 47

丰富的经历造就融合的口味

回归东方哲学

爱吃自己做:牛肝菌烩意大利饭

张美:复古的老上海滋味 59

美是永恒的主题

复古女王的老上海情结

爱吃自己做:手打鮰鱼狮子头

李峻:“酒鬼”的深夜食堂 71

挑剔的“美德”

两面派的复合统一

爱吃自己做:“酒鬼”卤肉饭

林文穗:懒人的美味众筹 85

偷懒有品质

食物是一种状态

美味众筹

想吃自己做:东家烧烤汇

李响:吃回简单美好的时光 99

外面的精彩喂不饱一个中国胃

体会生活,不仅仅是活着

爱吃自己做:法式风情焗番茄

姜轩:“日食记”中的温情记忆 113

食物,都是有回忆的

闷头往前,走出一片天

罐头场的“中学生”们

爱吃自己做:石锅腊肠饭

张小华& 张俊毅:水火不容的深情美食 131

沉默中的默契

传统的延续

爱吃自己做:“偷天换日”的拿破仑

帝都篇

刘晖:“老炮儿”饭桌上的逝水年华 149

味道还是老的好

吃饭的三纲五线

铁打的饭桌,流水的席

爱吃自己做:老北京懒龙

孟婧:为零食正名 167

改变自己,找回感知力

从零食出发,寻找更多可能性

眼光在哪里,结果就在哪里

爱吃自己做:健康零食:羽衣甘蓝片

韩斌: 美食生活的平衡法则 179

美食平衡法则

美食里的情怀

爱吃自己做:肝腰合炒

赵歆宇:现实世界的乌托邦 191

“鸡汤”的另一种诠释

生活还有吃和远方

好心态:美食的杀手锏

爱吃自己做:白斩鸡

冯梦涛:一口爆肚的百年变迁 205

传承祖辈的精气神

菜里的情感

除了尊重,其他都可以变

爱吃自己做:葱爆羊肉

赵国权:家常菜里的道法自然 221

动手,是最自然的事儿

家常菜的“秘籍”

道法自然的遵循

爱吃自己做:窝骨筋炖炸豆腐

蓉城篇

陈静:美味的“化学”反应 239

因祸得福

不走江湖阳关道,只过良心独木桥

老本行的新用途

爱吃自己做:烧椒鲍鱼片

刘少波:用匠心做一碗中国面 253

细节决定一切

做饭没有捷径

爱吃自己做:兔兔香

邓培& 钟伟:三人食,一切从家徒四壁开始 263

一切从“家”开始

“在路上”的美食学习之旅

三人食的美好未知

爱吃自己做:子姜鸭脚

张辉:三代人,饭桌上最长情的告白 277

爱的食疗治愈病痛

承上启下的亲情密码

爱吃自己做:干锅排骨

泰然先生:还食本味“桃花源” 289

“雅”之传承

一生的土地之情

还食材以本味

爱吃自己做:杨氏秘制红烧肉

精彩书摘

说实话,我不算是一个特别会做菜的人,虽然先生半弓总是用每次的“光盘”行动和赞不绝口来表示对我的鼓励,但是我自知自己绝对不属于“有天赋”的那一类。然而“勤能补拙”的良训则一次次激励着我,对美食及相关产业的兴趣也随着我身边人不断与美食发生“深度接触”而升温。

先是左壮所著《一把盐》把自己从社会闲散人员瞬间变成了美食文化人;再有吴佳俊、小木、韩斌这些曾经主流媒体的同仁接二连三投身餐饮业,纷纷在京沪两地创建起有格调的餐饮品牌;曾经一起泡过乐队、更有大电影梦想的老刀抱着流浪猫“酥饼”挽着袖子给员工做饭,竟然做出了网红“日食记”;最后当我获悉老媒体人、诗人韩国强竟然创建起美食自媒体平台“猎宴”的时候,我彻底陷入了深思。

这些优秀的文艺工作者似乎没有想要雄霸一方的野心,反而不约而同地选择了“美食”这条路。而这里的“美食”的概念也不仅仅局限于“食不厌精,脍不厌细”,更多的是将他们自己的人生体悟与经历通过食物这种非常个人化的方式传达出去,更像是一种自我的回归。

从他们身上,我开始思索“美食”为何让人如此迷恋,其中最核心的部分又是什么?会吃会做的聪明能手不乏其人,美食秘籍、视频更是铺天盖地,可为什么比起那些奇珍异鲜来,还是妈妈做的那一碗炸酱面最香、最舒坦?抑或是民间的一道小吃更让人回味无穷?我想,这美食背后包含更多的是生活智慧的集结,是懂得取舍的明智与爱的传递,而这一切出发的原点都是因为这些真正热爱生活的人,而并不是那些技巧。

在我看来,美食就是那些能够与你的生活产生共鸣或者能够触发你的回忆及联想的东西,这些东西往往朴素无华却仍然在远离之后令人魂系梦牵。而真正的美食家则是那些可以将自己对生活的理解上升到认知高度并通过食物形成规模性及系统性效应的那些人。这些人往往在生活中有着自己独到的见解与主张,或许只是一手家常,也或许已在镁光灯下,但这都丝毫不妨碍他们对于美食的执著与追求。他们不急功近利、不在人前做秀,他们才是真正的“民间食神”。

于是我便开始了寻找美食生活家的旅程,在上海、北京、成都这三个颇有饮食文化代表性的城市寻访并最终确认了20位采访对象。他们来自于各行各业,大多不以厨艺作为谋生之本,他们有父子、有夫妻、有“90后”的特立独行也有“40后”的从容淡然。我特别在年龄区间上做了延展,是为了让读者能够看到在不同年代、不同人群中那些共通的气质与温情,这便是他们各自开启幸福生活的美食密码。感谢他们如此坦诚地与我面对、分享他们生活中那些悲喜与感动,才会有跃然纸上的这一道道饱含人生百态的美味佳肴。

这本书从策划到问世,经历了长达一年多的时间,曾因我身体原因中断过两次,但所幸老天眷顾,这本书从开始便获得了许多人的鼓励与帮助。这里要特别感谢本书策划编辑白兰的长期支持与帮助;感谢美食文化前辈向东老师热情而真诚地为我撰写了两篇序言任我挑选;感谢我的设计师兼插画师张婧为我的图书锦上添花;感谢我的先生半弓及我的父母在背后默默地支持与警醒;另外还要感谢“布勺零食”的孟婧、Alex、陈静、吴佳俊、张涵菥、李毅、张铭中等好友们在这个过程中对我的助力,这里不能一一列举但心存感激。

虽然这本书的拍摄足以支撑16开大画册的质感,但我执意按照32开的大小来设计,为的是能够让读者更多还原手捧图书、阅读文字的乐趣。希望这些真实存在于我们身边的人与美食能够给您带来一些温暖或共鸣。

……

前言/序言

推荐序

味外之味

好几个晚上,看着玥栖的书稿发着呆,一时间感觉智商锐减,情商也一塌糊涂。让我这个一心专注传统美食,会心于以往的“老古董”十分地“压力山大”。书中的这些个食色男女,也包括作者自己,都让我呼吸急促。这些在我眼里堪为新生代的时尚“知食分子”,其对人生、生活的另类理念与超凡脱俗的感知,在柴米油盐酱醋茶里展现得那么淋漓尽致。就我这个差不多与新中国一般大的老人之一日三餐,粗茶淡饭而言,简直像城隍庙的菩萨,不像是在食人间烟火了。在吞云吐雾中,慢嚼细咽,字里行间流溢出的新鲜生命之生态真味,既让人惊讶又令人为之动情和感怀……

诚然,“民以食为天”,“食以味为先”,自古也有“好味民间”“好吃不过家常菜”之说。这就表明,厨神与食神也都在民间江湖。凡人百姓对山珍海味、奇肴异馔不屑一顾,大都取乡野之食材,山水之鲜珍,田园之蔬果,农家之窖藏;甚或是变腐朽为神奇,变弃料为美肴;腊肉香肠绿豆花,泡菜盐菜萝卜干,原真美味,令人哽咽。真可谓:取之自然,烹之自然,食之自然。那美味其间,母之情怀,父之厨艺,家之味道,常让人心泪涟涟。

一道菜肴或食物,无关食材和烹调技艺之高低贵贱,无疑都蕴含着一种道法与人文,也有某种难以言表的精神和情感的寄托。这种道法、人文、情感寄托之内涵,即是生理与心理情感的交叉反馈。如此而塑造了一代代特殊“美食达人”、“另类吃货”的独特饮食感觉和美味认知。

事实上,在每个人的内心深处,都有那么一道朴实却特殊的食物,是任何其他食物都代替不了的。也总有一种滋味让你一生耿耿于怀,是你浪迹大江南北都很难再找到的那无以言喻的滋味。然而当你静下心绪,顺着味觉记忆去搜索,当你将那个味道的记忆进行细腻地梳理感悟之后,或许,某些被你一直忽略,然而却深深影响着你的东西,才真正浮出水面,你也将对自己的生活和未来有更清晰的认识和把握。这就是“Foodoir”—食忆。这个由“food”(食物)和“memoir”(回忆)所合成的法语新词,以及英文“FoodEnlightenment”(食悟)。“食忆”或者说“食悟”,就是饮食的外延,或者说是滋味的延伸。我想这也就是玥栖书中那些另类吃货的感悟与升华。孙中山先生则是把这种饮食和滋味内涵延伸到了中华饮食文化的至高境界,从中发现中华文明之精髓所在。

就拿四川有名的泡菜来说吧,不仅需沐日月之光华,吸水土之灵气,还要接地气,融通天地,其美味自然天成。同时,泡菜虽不言语,却通人性,不是为它所熟悉之人动了它,必定会耍脾气,不是盐水生花,就是泡菜变质变味。很多人至今对此百思不得其解。1997年笔者到峨眉山与青城山拍摄《中国川菜》时,多与方丈和道长交流,虽是闲聊,却让人心灵震撼。佛家、道家亦将泡菜升华到了这样的境界,认为:泡菜似修行,即需修身养性。倘是人不正、身不净、性不和、心不宁、气不顺,那就泡不出上品泡菜,六根不净亦会影响泡菜之风味品质。道家还认为,泡菜,当取之自然、泡之自然、食之自然,顺应天时,自然而然,方使泡菜成为灵气之物。

二十年间我常悟此理,俗话说:人生一世,草木一秋。可有时一细想啊,人真还不如草木。饮食男女一样会蔫,被岁月晒蔫,被风雨吹打蔫,也会形变色衰,好似“泡青菜”,“酸黄瓜”皱缩成一把把。可人能如土坛里的泡菜那样虽蔫却鲜美香脆风味诱人吗?如泡菜那般尽可能地延续生命的风华吗?想来,泡菜确如做人般修生养性,这恐怕就是佛家、道家之泡菜既美口又养生的玄机吧。这也是苏东坡这位名誉古今的江湖饕客之吃喝感悟。

“味外之美”“味外之味”的观点,就是苏东坡提出的。其内涵甚为广泛,有美名、美器、美景和饮食之氛围、生活态度及情礼、情趣。所谓饮食情礼和情趣,即指饮食生活中的礼仪与情感,亲情、乡情、友情、人情。通过饮食吃喝,积淀在人的情感记忆里,这就是“味外之味”、“味外之美”。某种意义上讲,饮食文化就是一种感悟文化、感动文化、情感文化和记忆文化。

像玥栖此本佳作里的主人公,新生代的时尚“知食分子”,在作者外星般视角与纳米样思维中,将他们性情和日常中的点滴雨露,放在朝霞的金色阳光下,如珍珠琥珀般五彩斑斓,令人惊叹不已。加之玥栖近乎于精雕细描又轻松侃聊的笔下,字里行间,个个超凡脱俗。这些个别样经典的饮食男女,都是吃出了境界、吃出了人生真谛,吃出了纯真情趣,吃出了真知记忆,品味出了生命精彩的凡间食神,潇洒着十八般武艺之外的独门绝技,鼓捣着旁人嗤之以鼻的闲碎吃食与休闲零食。而那些醉生梦死,吃喝腐败之土豪劣绅、达官贵人们,那是既不知道如何吃,也不懂得怎样喝的,于他们而言,美食与滋味,趣味与情味的感觉和记忆真也是在“吃喝”之外了。

用户评价

《食味人生 民间食神的滋味探寻》这本书,给我带来的思考是多维度的。它不仅仅是关于“吃什么”,更是关于“为什么吃”,以及“如何吃”。我读到书中关于一位老渔夫如何根据潮汐和季节来选择最新鲜的海鲜,如何用最简单的调味来突出食材的原味,这种对自然的敬畏和对食材的尊重,让我深感震撼。书中没有过多的理论分析,而是通过一个个鲜活的案例,让我们直观地感受到“食神”们对食物的理解和运用。我开始反思自己平时的饮食习惯,是不是过于依赖外卖,是不是忽略了食材本身的价值。这本书让我意识到,真正的美味,往往是简单的,是回归本源的。它鼓励我们去发掘身边的食材,去尝试自己动手制作,去感受烹饪的乐趣。我特别喜欢书中关于“旬味”的论述,也就是遵循食材的生长周期,在最恰当的时节品尝它。这种顺应自然的生活哲学,也同样适用于我们的生活。这本书像一位智慧的长者,循循善诱,引领我走向一种更加健康、更加有仪式感的饮食方式。

评分《食味人生 民间食神的滋味探寻》这本书,像一扇窗,让我得以窥探那些隐藏在平凡生活中的非凡滋味。作者的文字充满了诗意与温度,将那些朴实无华的民间美食,描绘得栩栩如生。我尤其喜欢书中对于一位老街巷美食摊主的故事的刻画。他日复一日地守着自己的小摊,用最地道的食材,最精湛的手艺,为街坊邻里制作着最温暖人心的食物。那份坚持,那份热爱,以及顾客们脸上满足的笑容,都构成了一幅动人的画面。这本书让我明白,真正的“食神”,不一定是戴着厨师帽,站在聚光灯下的人,他们可能就藏在我们身边,用他们的双手,为我们带来最纯粹的幸福。我读着读着,仿佛也跟着作者一起,穿梭在那些充满市井气息的老街巷,品尝着那些令人回味无穷的美味。这本书让我对“食物”有了更深的理解,它不仅仅是满足生理需求的食物,更是一种文化,一种传承,一种情感的寄托。它让我更加热爱生活,更加珍惜那些平凡日子里的美好。

评分读完《食味人生 民间食神的滋味探寻》,我脑海里充斥着各种鲜活的画面和诱人的香气。这本书不仅仅是罗列美食,它更像是一部关于食物的史诗,讲述着那些在时间长河中沉淀下来的智慧与情感。作者以一种极其细腻的笔触,描绘了不同地域的风土人情,以及这些风土如何孕育出独特的饮食文化。我尤其被其中关于某个偏远山区老奶奶制作的传统发酵食物的描写所打动。她用最朴素的双手,最天然的食材,遵循着最古老的仪式,创造出令人惊叹的美味。那份坚持,那份传承,让我看到了食物背后所蕴含的强大生命力。这本书让我重新审视了“吃”这件事,它不再仅仅是满足口腹之欲,更是一种连接过去与现在,连接人与自然的纽带。我仿佛能闻到那发酵过程中产生的独特香气,感受到食物在口中慢慢释放的丰富层次。这种体验,是任何精致摆盘和华丽辞藻都无法替代的。它唤醒了我内心深处对纯粹和本真的追求,也让我更加珍惜那些被遗忘的传统味道。

评分《食味人生 民间食神的滋味探寻》这本书,我刚拿到手就迫不及待地翻开了。封面上那个带着朴实笑容的“食神”,就已经让我心生亲近。我一直觉得,最地道的美味,往往藏在寻常巷陌,藏在那些代代相传的手艺里,而不是那些高高在上的米其林餐厅。这本书的名字,恰恰点燃了我内心深处对这种“民间味道”的渴望。我期待的,是跟随作者的脚步,去领略那些不为人知的食材,不为人知的烹饪技巧,以及隐藏在每一种食物背后的,那些温暖而真实的故事。我希望这本书能够带我走进那些充满烟火气的厨房,听那些朴实无华的“食神”们讲述他们与食物的缘分,感受他们对食材最真挚的热爱。或许,我还能从中get到一些可以回家尝试的小窍门,让我的餐桌也多几分“食神”的风采。总而言之,这本书对我来说,不仅仅是一本书,更是一次味蕾的旅行,一次心灵的探险。我迫不及待地想知道,那些隐藏在民间,却能拨动人心弦的“滋味”,究竟是什么样的?又会带给我怎样的惊喜?

评分我是在一个偶然的机会下接触到《食味人生 民间食神的滋味探寻》这本书的,当时就被它独特的书名吸引了。读完后,我感觉自己仿佛经历了一场味觉与心灵的盛宴。这本书最让我着迷的一点是,它没有选择那些名声赫赫的大厨,而是将目光投向了那些默默无闻,却拥有惊人技艺的民间“食神”。我读到了关于一位乡村老奶奶如何用最寻常的野菜,做出令人拍案叫绝的美味,那份巧思和对食材的深刻理解,让我叹为观止。书中那些关于食物的讲述,不仅仅是烹饪技巧,更是一种生活态度,一种对生命的热爱。我仿佛能听到锅碗瓢盆碰撞的声音,闻到厨房里升腾的香气,感受到食物在口中绽放的生命力。这本书让我意识到,美食的真谛,不在于高昂的价格,不在于复杂的工艺,而在于那份用心,那份情感,那份对食材最纯粹的敬意。它打破了我以往对“美食”的刻板印象,让我重新认识了食物的广阔天地。

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

评分很好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有