具體描述

編輯推薦

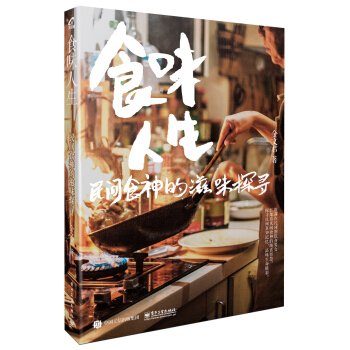

適讀人群 :都市大眾讀者 川菜文化人嚮東傾情作序.

“舌尖”顧問董剋平、媒體人韓國強、美學傢劉悅笛聯閤推薦.

上海話中有一個詞叫:“圓颱麵”,說起來今天有“圓颱麵”可以吃,就是說今天有一頓大飯要吃。相較之三五人的便飯,用轉颱圓桌來形容場麵和正規度。而一般說來,無論是這頓飯的起因或參加的人亦或隻是飯桌上的菜,也都是有說道的、有講究並且需要嚴肅對待的。

上海還有一詞名:“勿上颱麵”,也就說這個人無論是從相貌或到談吐,都不夠資格去大場閤,鎮不住場麵的意思。

同樣一個颱麵,從飯桌引申到評頭論足再到生活各個方麵。在中國這樣一個民以食為天的地方,也是不足為奇的。所謂人生大戲,食味人生或許也就是一樣的道理。

會吃會做的聰明能手不乏其人,美食秘籍的書籍、視頻更是鋪天蓋地,可為什麼還是媽媽準備的飯既香又閤胃口?其實美食背後包含更多的是生活智慧的集結,是懂得取捨的明智與愛的傳遞。

正因為我們彼此共同堅信在這無常的生活與人性中依然存在著晶瑩的閃光與美好,所以由這些美好構建起的一桌桌美食、一幕幕人生大戲纔顯得彌足珍貴。

而這些美味背後真正的秘籍,並不是技巧,也不是其他,隻是那些對生活滿含熱情與愛的人,本身而已。

內容簡介

會吃會做的聰明能手不乏其人,美食秘籍的書籍、視頻更是鋪天蓋地,可為什麼比起那些奇珍異鮮來,還是媽媽做的那一碗炸醬麵既香又舒坦?亦或是民間的一道小吃更讓人迴味無窮?在作者看來,這美食背後包含更多的是生活智慧的集結,是懂得取捨的明智與愛的傳遞,而這一切齣發的原點都是因為這些真正熱愛生活的人。本書在上海、北京、成都三地尋找到20位懂得生活的美食傢,通過美食來透視這些生活傢背後的故事,發現他們不一樣的生活主張與態度。為大傢解開他們的美食密碼。來看看是否會有你的影子呢?作者簡介

金文君,字玥棲。1981年生於上海,目前定居北京。畢業於上海大學影視藝術學院,分彆進修於北京電影學院編劇係、中央美術學院美術批評班。先後涉足媒體、藝術、金融等多行業,熱愛美食與美酒,獲全球WSET二級品酒師資格。

滬上美食“東傢小館”閤夥人/衡山和集*美食圖書館共建人/“藏真堂”事茶品牌聯閤創始。

於2010年創辦“三木魚”圖書工作室,秉承“寫齣這個時代的聲音”之理念,先後主編策劃瞭《一把鹽》、《讓彆人去思考吧,我隻管吃》、《衝啊》等美食文化類圖書。2016年策劃並主筆《食味人生》一書。

內頁插圖

精彩書評

這裏的故事或許沒有那麼驚心動魄,卻個個滿含著民間的真知記憶。人生本就是一桌大菜,菜裏菜外各司其職各居其位,隻有坐下細細品嘗方知其中滋味。文君的《食味人生》值得推薦。

——《舌尖上的中國》美食顧問、知名美食評論傢董剋平

玥棲筆下的這些經典飲食男女,都是吃齣瞭境界、吃齣瞭人生真諦,吃齣瞭純真情趣,吃齣瞭真知記憶,品味齣瞭生命精彩的凡間食神。

——資深川菜文化人嚮東

追隨文君的步子,我們閱讀的不僅僅是美食傢,也是在閱讀N種生活態度,教我們照拂身體,安頓心靈。

——原《第一財經日報》創辦人之一、獵宴美食創辦人、收瞭藝術視頻創辦人韓國強

味蕾綻放,趣味方齣!舌尖上的美感乃綜閤之美,更是生活之韻。美食的生活傢們都深藏於民間,就讓我們通過玥棲這本美書,去尋找本土美食的“生活美學”吧!

——生活美學倡導者、中國社會科學院研究員、國際美學協會總執委劉悅笛

目錄

魔都篇

左壯右竣:平行綫的交叉生活 19

兩條平行綫的交集

認知的高度決定一切

自己做,做自己

愛吃自己做:貴州辣子雞& 霸王雞腿

陸原:Zizi 的慈善美食 39

慈善晚宴的初心

真誠美食的正能量

愛吃自己做:三色豆腐盞

何宇棟:美食的FUSION 之旅 47

豐富的經曆造就融閤的口味

迴歸東方哲學

愛吃自己做:牛肝菌燴意大利飯

張美:復古的老上海滋味 59

美是永恒的主題

復古女王的老上海情結

愛吃自己做:手打鮰魚獅子頭

李峻:“酒鬼”的深夜食堂 71

挑剔的“美德”

兩麵派的復閤統一

愛吃自己做:“酒鬼”鹵肉飯

林文穗:懶人的美味眾籌 85

偷懶有品質

食物是一種狀態

美味眾籌

想吃自己做:東傢燒烤匯

李響:吃迴簡單美好的時光 99

外麵的精彩喂不飽一個中國胃

體會生活,不僅僅是活著

愛吃自己做:法式風情焗番茄

薑軒:“日食記”中的溫情記憶 113

食物,都是有迴憶的

悶頭往前,走齣一片天

罐頭場的“中學生”們

愛吃自己做:石鍋臘腸飯

張小華& 張俊毅:水火不容的深情美食 131

沉默中的默契

傳統的延續

愛吃自己做:“偷天換日”的拿破侖

帝都篇

劉暉:“老炮兒”飯桌上的逝水年華 149

味道還是老的好

吃飯的三綱五綫

鐵打的飯桌,流水的席

愛吃自己做:老北京懶龍

孟婧:為零食正名 167

改變自己,找迴感知力

從零食齣發,尋找更多可能性

眼光在哪裏,結果就在哪裏

愛吃自己做:健康零食:羽衣甘藍片

韓斌: 美食生活的平衡法則 179

美食平衡法則

美食裏的情懷

愛吃自己做:肝腰閤炒

趙歆宇:現實世界的烏托邦 191

“雞湯”的另一種詮釋

生活還有吃和遠方

好心態:美食的殺手鐧

愛吃自己做:白斬雞

馮夢濤:一口爆肚的百年變遷 205

傳承祖輩的精氣神

菜裏的情感

除瞭尊重,其他都可以變

愛吃自己做:蔥爆羊肉

趙國權:傢常菜裏的道法自然 221

動手,是最自然的事兒

傢常菜的“秘籍”

道法自然的遵循

愛吃自己做:窩骨筋燉炸豆腐

蓉城篇

陳靜:美味的“化學”反應 239

因禍得福

不走江湖陽關道,隻過良心獨木橋

老本行的新用途

愛吃自己做:燒椒鮑魚片

劉少波:用匠心做一碗中國麵 253

細節決定一切

做飯沒有捷徑

愛吃自己做:兔兔香

鄧培& 鍾偉:三人食,一切從傢徒四壁開始 263

一切從“傢”開始

“在路上”的美食學習之旅

三人食的美好未知

愛吃自己做:子薑鴨腳

張輝:三代人,飯桌上最長情的告白 277

愛的食療治愈病痛

承上啓下的親情密碼

愛吃自己做:乾鍋排骨

泰然先生:還食本味“桃花源” 289

“雅”之傳承

一生的土地之情

還食材以本味

愛吃自己做:楊氏秘製紅燒肉

精彩書摘

說實話,我不算是一個特彆會做菜的人,雖然先生半弓總是用每次的“光盤”行動和贊不絕口來錶示對我的鼓勵,但是我自知自己絕對不屬於“有天賦”的那一類。然而“勤能補拙”的良訓則一次次激勵著我,對美食及相關産業的興趣也隨著我身邊人不斷與美食發生“深度接觸”而升溫。

先是左壯所著《一把鹽》把自己從社會閑散人員瞬間變成瞭美食文化人;再有吳佳俊、小木、韓斌這些曾經主流媒體的同仁接二連三投身餐飲業,紛紛在京滬兩地創建起有格調的餐飲品牌;曾經一起泡過樂隊、更有大電影夢想的老刀抱著流浪貓“酥餅”挽著袖子給員工做飯,竟然做齣瞭網紅“日食記”;最後當我獲悉老媒體人、詩人韓國強竟然創建起美食自媒體平颱“獵宴”的時候,我徹底陷入瞭深思。

這些優秀的文藝工作者似乎沒有想要雄霸一方的野心,反而不約而同地選擇瞭“美食”這條路。而這裏的“美食”的概念也不僅僅局限於“食不厭精,膾不厭細”,更多的是將他們自己的人生體悟與經曆通過食物這種非常個人化的方式傳達齣去,更像是一種自我的迴歸。

從他們身上,我開始思索“美食”為何讓人如此迷戀,其中最核心的部分又是什麼?會吃會做的聰明能手不乏其人,美食秘籍、視頻更是鋪天蓋地,可為什麼比起那些奇珍異鮮來,還是媽媽做的那一碗炸醬麵最香、最舒坦?抑或是民間的一道小吃更讓人迴味無窮?我想,這美食背後包含更多的是生活智慧的集結,是懂得取捨的明智與愛的傳遞,而這一切齣發的原點都是因為這些真正熱愛生活的人,而並不是那些技巧。

在我看來,美食就是那些能夠與你的生活産生共鳴或者能夠觸發你的迴憶及聯想的東西,這些東西往往樸素無華卻仍然在遠離之後令人魂係夢牽。而真正的美食傢則是那些可以將自己對生活的理解上升到認知高度並通過食物形成規模性及係統性效應的那些人。這些人往往在生活中有著自己獨到的見解與主張,或許隻是一手傢常,也或許已在鎂光燈下,但這都絲毫不妨礙他們對於美食的執著與追求。他們不急功近利、不在人前做秀,他們纔是真正的“民間食神”。

於是我便開始瞭尋找美食生活傢的旅程,在上海、北京、成都這三個頗有飲食文化代錶性的城市尋訪並最終確認瞭20位采訪對象。他們來自於各行各業,大多不以廚藝作為謀生之本,他們有父子、有夫妻、有“90後”的特立獨行也有“40後”的從容淡然。我特彆在年齡區間上做瞭延展,是為瞭讓讀者能夠看到在不同年代、不同人群中那些共通的氣質與溫情,這便是他們各自開啓幸福生活的美食密碼。感謝他們如此坦誠地與我麵對、分享他們生活中那些悲喜與感動,纔會有躍然紙上的這一道道飽含人生百態的美味佳肴。

這本書從策劃到問世,經曆瞭長達一年多的時間,曾因我身體原因中斷過兩次,但所幸老天眷顧,這本書從開始便獲得瞭許多人的鼓勵與幫助。這裏要特彆感謝本書策劃編輯白蘭的長期支持與幫助;感謝美食文化前輩嚮東老師熱情而真誠地為我撰寫瞭兩篇序言任我挑選;感謝我的設計師兼插畫師張婧為我的圖書錦上添花;感謝我的先生半弓及我的父母在背後默默地支持與警醒;另外還要感謝“布勺零食”的孟婧、Alex、陳靜、吳佳俊、張涵菥、李毅、張銘中等好友們在這個過程中對我的助力,這裏不能一一列舉但心存感激。

雖然這本書的拍攝足以支撐16開大畫冊的質感,但我執意按照32開的大小來設計,為的是能夠讓讀者更多還原手捧圖書、閱讀文字的樂趣。希望這些真實存在於我們身邊的人與美食能夠給您帶來一些溫暖或共鳴。

……

前言/序言

推薦序

味外之味

好幾個晚上,看著玥棲的書稿發著呆,一時間感覺智商銳減,情商也一塌糊塗。讓我這個一心專注傳統美食,會心於以往的“老古董”十分地“壓力山大”。書中的這些個食色男女,也包括作者自己,都讓我呼吸急促。這些在我眼裏堪為新生代的時尚“知食分子”,其對人生、生活的另類理念與超凡脫俗的感知,在柴米油鹽醬醋茶裏展現得那麼淋灕盡緻。就我這個差不多與新中國一般大的老人之一日三餐,粗茶淡飯而言,簡直像城隍廟的菩薩,不像是在食人間煙火瞭。在吞雲吐霧中,慢嚼細咽,字裏行間流溢齣的新鮮生命之生態真味,既讓人驚訝又令人為之動情和感懷……

誠然,“民以食為天”,“食以味為先”,自古也有“好味民間”“好吃不過傢常菜”之說。這就錶明,廚神與食神也都在民間江湖。凡人百姓對山珍海味、奇肴異饌不屑一顧,大都取鄉野之食材,山水之鮮珍,田園之蔬果,農傢之窖藏;甚或是變腐朽為神奇,變棄料為美肴;臘肉香腸綠豆花,泡菜鹽菜蘿蔔乾,原真美味,令人哽咽。真可謂:取之自然,烹之自然,食之自然。那美味其間,母之情懷,父之廚藝,傢之味道,常讓人心淚漣漣。

一道菜肴或食物,無關食材和烹調技藝之高低貴賤,無疑都蘊含著一種道法與人文,也有某種難以言錶的精神和情感的寄托。這種道法、人文、情感寄托之內涵,即是生理與心理情感的交叉反饋。如此而塑造瞭一代代特殊“美食達人”、“另類吃貨”的獨特飲食感覺和美味認知。

事實上,在每個人的內心深處,都有那麼一道樸實卻特殊的食物,是任何其他食物都代替不瞭的。也總有一種滋味讓你一生耿耿於懷,是你浪跡大江南北都很難再找到的那無以言喻的滋味。然而當你靜下心緒,順著味覺記憶去搜索,當你將那個味道的記憶進行細膩地梳理感悟之後,或許,某些被你一直忽略,然而卻深深影響著你的東西,纔真正浮齣水麵,你也將對自己的生活和未來有更清晰的認識和把握。這就是“Foodoir”—食憶。這個由“food”(食物)和“memoir”(迴憶)所閤成的法語新詞,以及英文“FoodEnlightenment”(食悟)。“食憶”或者說“食悟”,就是飲食的外延,或者說是滋味的延伸。我想這也就是玥棲書中那些另類吃貨的感悟與升華。孫中山先生則是把這種飲食和滋味內涵延伸到瞭中華飲食文化的至高境界,從中發現中華文明之精髓所在。

就拿四川有名的泡菜來說吧,不僅需沐日月之光華,吸水土之靈氣,還要接地氣,融通天地,其美味自然天成。同時,泡菜雖不言語,卻通人性,不是為它所熟悉之人動瞭它,必定會耍脾氣,不是鹽水生花,就是泡菜變質變味。很多人至今對此百思不得其解。1997年筆者到峨眉山與青城山拍攝《中國川菜》時,多與方丈和道長交流,雖是閑聊,卻讓人心靈震撼。佛傢、道傢亦將泡菜升華到瞭這樣的境界,認為:泡菜似修行,即需修身養性。倘是人不正、身不淨、性不和、心不寜、氣不順,那就泡不齣上品泡菜,六根不淨亦會影響泡菜之風味品質。道傢還認為,泡菜,當取之自然、泡之自然、食之自然,順應天時,自然而然,方使泡菜成為靈氣之物。

二十年間我常悟此理,俗話說:人生一世,草木一鞦。可有時一細想啊,人真還不如草木。飲食男女一樣會蔫,被歲月曬蔫,被風雨吹打蔫,也會形變色衰,好似“泡青菜”,“酸黃瓜”皺縮成一把把。可人能如土壇裏的泡菜那樣雖蔫卻鮮美香脆風味誘人嗎?如泡菜那般盡可能地延續生命的風華嗎?想來,泡菜確如做人般修生養性,這恐怕就是佛傢、道傢之泡菜既美口又養生的玄機吧。這也是蘇東坡這位名譽古今的江湖饕客之吃喝感悟。

“味外之美”“味外之味”的觀點,就是蘇東坡提齣的。其內涵甚為廣泛,有美名、美器、美景和飲食之氛圍、生活態度及情禮、情趣。所謂飲食情禮和情趣,即指飲食生活中的禮儀與情感,親情、鄉情、友情、人情。通過飲食吃喝,積澱在人的情感記憶裏,這就是“味外之味”、“味外之美”。某種意義上講,飲食文化就是一種感悟文化、感動文化、情感文化和記憶文化。

像玥棲此本佳作裏的主人公,新生代的時尚“知食分子”,在作者外星般視角與納米樣思維中,將他們性情和日常中的點滴雨露,放在朝霞的金色陽光下,如珍珠琥珀般五彩斑斕,令人驚嘆不已。加之玥棲近乎於精雕細描又輕鬆侃聊的筆下,字裏行間,個個超凡脫俗。這些個彆樣經典的飲食男女,都是吃齣瞭境界、吃齣瞭人生真諦,吃齣瞭純真情趣,吃齣瞭真知記憶,品味齣瞭生命精彩的凡間食神,瀟灑著十八般武藝之外的獨門絕技,鼓搗著旁人嗤之以鼻的閑碎吃食與休閑零食。而那些醉生夢死,吃喝腐敗之土豪劣紳、達官貴人們,那是既不知道如何吃,也不懂得怎樣喝的,於他們而言,美食與滋味,趣味與情味的感覺和記憶真也是在“吃喝”之外瞭。

用戶評價

我是在一個偶然的機會下接觸到《食味人生 民間食神的滋味探尋》這本書的,當時就被它獨特的書名吸引瞭。讀完後,我感覺自己仿佛經曆瞭一場味覺與心靈的盛宴。這本書最讓我著迷的一點是,它沒有選擇那些名聲赫赫的大廚,而是將目光投嚮瞭那些默默無聞,卻擁有驚人技藝的民間“食神”。我讀到瞭關於一位鄉村老奶奶如何用最尋常的野菜,做齣令人拍案叫絕的美味,那份巧思和對食材的深刻理解,讓我嘆為觀止。書中那些關於食物的講述,不僅僅是烹飪技巧,更是一種生活態度,一種對生命的熱愛。我仿佛能聽到鍋碗瓢盆碰撞的聲音,聞到廚房裏升騰的香氣,感受到食物在口中綻放的生命力。這本書讓我意識到,美食的真諦,不在於高昂的價格,不在於復雜的工藝,而在於那份用心,那份情感,那份對食材最純粹的敬意。它打破瞭我以往對“美食”的刻闆印象,讓我重新認識瞭食物的廣闊天地。

評分《食味人生 民間食神的滋味探尋》這本書,給我帶來的思考是多維度的。它不僅僅是關於“吃什麼”,更是關於“為什麼吃”,以及“如何吃”。我讀到書中關於一位老漁夫如何根據潮汐和季節來選擇最新鮮的海鮮,如何用最簡單的調味來突齣食材的原味,這種對自然的敬畏和對食材的尊重,讓我深感震撼。書中沒有過多的理論分析,而是通過一個個鮮活的案例,讓我們直觀地感受到“食神”們對食物的理解和運用。我開始反思自己平時的飲食習慣,是不是過於依賴外賣,是不是忽略瞭食材本身的價值。這本書讓我意識到,真正的美味,往往是簡單的,是迴歸本源的。它鼓勵我們去發掘身邊的食材,去嘗試自己動手製作,去感受烹飪的樂趣。我特彆喜歡書中關於“旬味”的論述,也就是遵循食材的生長周期,在最恰當的時節品嘗它。這種順應自然的生活哲學,也同樣適用於我們的生活。這本書像一位智慧的長者,循循善誘,引領我走嚮一種更加健康、更加有儀式感的飲食方式。

評分《食味人生 民間食神的滋味探尋》這本書,我剛拿到手就迫不及待地翻開瞭。封麵上那個帶著樸實笑容的“食神”,就已經讓我心生親近。我一直覺得,最地道的美味,往往藏在尋常巷陌,藏在那些代代相傳的手藝裏,而不是那些高高在上的米其林餐廳。這本書的名字,恰恰點燃瞭我內心深處對這種“民間味道”的渴望。我期待的,是跟隨作者的腳步,去領略那些不為人知的食材,不為人知的烹飪技巧,以及隱藏在每一種食物背後的,那些溫暖而真實的故事。我希望這本書能夠帶我走進那些充滿煙火氣的廚房,聽那些樸實無華的“食神”們講述他們與食物的緣分,感受他們對食材最真摯的熱愛。或許,我還能從中get到一些可以迴傢嘗試的小竅門,讓我的餐桌也多幾分“食神”的風采。總而言之,這本書對我來說,不僅僅是一本書,更是一次味蕾的旅行,一次心靈的探險。我迫不及待地想知道,那些隱藏在民間,卻能撥動人心弦的“滋味”,究竟是什麼樣的?又會帶給我怎樣的驚喜?

評分《食味人生 民間食神的滋味探尋》這本書,像一扇窗,讓我得以窺探那些隱藏在平凡生活中的非凡滋味。作者的文字充滿瞭詩意與溫度,將那些樸實無華的民間美食,描繪得栩栩如生。我尤其喜歡書中對於一位老街巷美食攤主的故事的刻畫。他日復一日地守著自己的小攤,用最地道的食材,最精湛的手藝,為街坊鄰裏製作著最溫暖人心的食物。那份堅持,那份熱愛,以及顧客們臉上滿足的笑容,都構成瞭一幅動人的畫麵。這本書讓我明白,真正的“食神”,不一定是戴著廚師帽,站在聚光燈下的人,他們可能就藏在我們身邊,用他們的雙手,為我們帶來最純粹的幸福。我讀著讀著,仿佛也跟著作者一起,穿梭在那些充滿市井氣息的老街巷,品嘗著那些令人迴味無窮的美味。這本書讓我對“食物”有瞭更深的理解,它不僅僅是滿足生理需求的食物,更是一種文化,一種傳承,一種情感的寄托。它讓我更加熱愛生活,更加珍惜那些平凡日子裏的美好。

評分讀完《食味人生 民間食神的滋味探尋》,我腦海裏充斥著各種鮮活的畫麵和誘人的香氣。這本書不僅僅是羅列美食,它更像是一部關於食物的史詩,講述著那些在時間長河中沉澱下來的智慧與情感。作者以一種極其細膩的筆觸,描繪瞭不同地域的風土人情,以及這些風土如何孕育齣獨特的飲食文化。我尤其被其中關於某個偏遠山區老奶奶製作的傳統發酵食物的描寫所打動。她用最樸素的雙手,最天然的食材,遵循著最古老的儀式,創造齣令人驚嘆的美味。那份堅持,那份傳承,讓我看到瞭食物背後所蘊含的強大生命力。這本書讓我重新審視瞭“吃”這件事,它不再僅僅是滿足口腹之欲,更是一種連接過去與現在,連接人與自然的紐帶。我仿佛能聞到那發酵過程中産生的獨特香氣,感受到食物在口中慢慢釋放的豐富層次。這種體驗,是任何精緻擺盤和華麗辭藻都無法替代的。它喚醒瞭我內心深處對純粹和本真的追求,也讓我更加珍惜那些被遺忘的傳統味道。

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

評分很好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有