具体描述

| 产品展示 |

| 基本信息 |

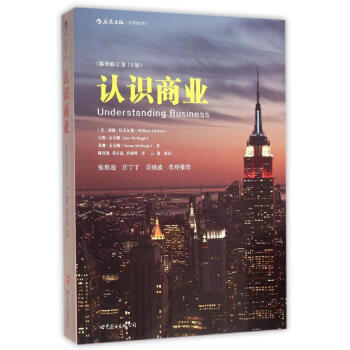

| 图书名称: | 管理技术 |

| 作 者: | 林荣瑞 著 |

| 定价: | 78.00 |

| ISBN号: | 9787561511763 |

| 出版社: | 厦门大学出版社 |

| 开本: | 16 |

| 装帧: | |

| 出版日期: | 2009-05-01 |

| 印刷日期: | 2009-05-01 |

| 编辑推荐 |

| 世界使用中国制造,中国制造应用《管理技术》、《品质管理》“中国制造业管理领航人”,林荣瑞先生,1996年出版至今畅销10余年,加印近40次,销量逾100万册,被奉为“制造业管理之葵花宝典”。 《管理技术》作者林荣瑞先生拥有“中国制造业管理领航人”、“两岸知名制造业管理专家”等众多美誉。 上个世纪70年代,林先生便在日本制造业工厂担任高层管理干部,后又担任多家中国台湾制造业企业总经理、厂长职务。 1994年,面对大陆制造业大多面临困境的现状,林先生创办“福友企业管理顾问有限公司”以“造福广大制造业朋友”.至今已培训辅导大陆制造业企业2500家,受训人数过50000人次。 致管理者的一封信 经常有人问我:整顿企业从何着手,我的答案很简单——人。 也有人问我,如何才是一个出色的主管,我的回答是:“假如你能把你的下属训练成和你一样具有良好的才干及工作态度,你就是一个出色的主管。” 的确,一个“高明”的企业主管成功的秘诀在于善于“用人”并合理施予训练,为企业打天下。 日本松下电器以“生产人才”的企业文化扬名于世,成为全世界众多优秀企业效仿的对象。我们发现,不论是国内还是国外,成功的企业均有一个共同的特点,即对“人”的重视及培养。 企业体质的好坏关系着企业的竞争力与成长力,而“人”则是企业体质的决定因素。也可以说,谁拥有更多更好的干将,谁就有机会脱颖而出。 在国内、重视管理,已是大家的共识,但总是过多地停留在理论研究或口号空谈上,对于实务的应用技法则是明显的不足。这是国内企业管理感薄弱的一个环节。 《福友现代实用企管书系》、《福友现代实用商战系列》、教学VCD、精美海报标语等均是本着“简单、直接、有效”的服务宗旨编著制作而成的,因易学、易懂、易用,对企业管理者的日常实务工作及培训下属均具有较好的指导作用。 我们的用心与努力已逐步使福友成为广大企业“成功管理路上的好帮手”。制造业管理经典用书尽在福友!成功管理路上,福友与您同行! |

| 内容介绍 |

| 《管理技术》主要讲述了“企业体质”的好坏,是企业成长力与竞争力之关键,在市场经济优胜劣汰的竞争法则下,有远见的企业主管,无不以如何建立科学管理的制度、使用科学管理的技巧、加强员工的训练作为企业成长的基石。《管理技术》——愿成为您管理路上的好帮手。 此书系林荣瑞先生二十余年来从事日本、台湾、大陆企业管理经验的结晶,其一改国内管理书籍普遍过于强调理论性的缺陷,注重实用性及可操作性。被许多管理人员视为工作的“宝典”。 |

| 作者介绍 |

| 林荣瑞先生,福友企业管理顾问有限公司,创始人、总经理、总顾问师。 台湾桃园人 荣誉:中国制造业管理领航人,两岸知名企业管理专家,融合日本、中国台湾、大陆制造业管理人 专著《管理技术》、《品质管理》,被奉为“中国制造业管理宝典” 经验: 20余年日本、中国台湾、大陆制造业管理实务经验,15年中国大陆制造业管理顾问经验 专著:《管理技术》,《品质管理》,《如何选人用人育人留人》。 |

| 目录 |

| 篇 企业经营与竞争策略 .......... |

| 在线试读部分章节 |

| 一、工业管理与企业经营 (一)工业管理的演进 2 0世纪的末期,有所谓的工业化国家,研究这些工业化国家,可以得知,现代工业管理的形成,是经历了长时间的演进与变革历程,在这个历程中,大致可将其划分为几个时期。 时期:工业集结化时期 此一时期为原先的独立作业或由学徒协助的经营方式逐步扩大成集合少数人的群体,再由群体中物色人来领导,此即为工厂组织的一个开始,也就是由一个主管来负责管理某一部分工作的人。一般来说,作业虽然开始分工,但仍以手工操作为主,此一时期的特征是生产数量少,一个人负责多工序的工作,大部分的品质工作由操作者及领班来执行。 第二时期:作业专门化时期 随着大量生产型态的出现,机器逐步替代手工之操作,同时把工厂的所有工作做更细密的划分,专业分工的结果,能在各专业领域上集中研究与工作效果之突破,如此一来,因为熟练的结果,产量增加,品质可得到更大的稳定。同时因为成本的降低,自然有利于价格的竞争,随之而来的当然是市场随之扩大,工厂规模持续的有扩张的空间。.......... |

.........

用户评价

刚拿到这本书的时候,我还在为公司近期出现的“人才流失”问题而烦恼。公司虽然在快速发展,但感觉管理上的一些环节开始出现滞后,尤其是在如何留住核心人才方面,我们似乎陷入了瓶颈。翻开这本《管理技术 珍藏版》,我立刻被“组织发展与人才管理”这部分内容吸引住了。作者在这一章节,并没有简单地罗列培训、加薪等手段,而是深入探讨了企业文化建设、职业发展路径规划、以及如何构建公平公正的绩效评估体系的重要性。他提出的“员工赋权”理念,让我茅塞顿开。原来,简单地给予任务,不如给予员工更多自主权和责任感,让他们感受到被信任和被重视。书中还详细讲解了如何通过建立导师制度、提供多元化的培训机会来帮助员工成长,这对于我们公司一直以来都比较薄弱的内部人才培养体系来说,无疑是雪中送炭。我借鉴了书中关于“扁平化管理”的建议,尝试在某个部门推行更开放的沟通机制,打破层层审批的繁琐流程,结果发现员工的创新能力和工作效率都有了显著提升。这本书不仅仅是理论的堆砌,它提供了大量可操作的工具和方法,帮助我们解决实际的管理难题。我感觉,它就像一位经验丰富的“人力资源顾问”,为我提供了解决问题的思路和方法。

评分拿到这本书,我首先被它的“精装珍藏版”设计所吸引,这本身就透露出一种沉甸甸的价值感。我是一名在制造业一线工作多年的管理者,深知理论知识与实际操作之间的鸿沟。而这本书,恰恰在这方面做得非常出色。我重点翻阅了关于“生产运营管理”的部分,作者将复杂的生产流程,分解成一个个易于理解的环节,并且提供了大量实用的工具和表格,比如“看板管理”、“六西格玛”等。我尤其对“精益生产”的理念印象深刻。书中通过生动的案例,展示了如何通过消除浪费、优化流程来提高生产效率和产品质量。我尝试将书中的一些“5S管理”的原则,应用到我的车间管理中,比如持续改善工作环境、规范操作流程等,虽然只是小小的改动,但效果却非常明显,车间的整洁度、物料的查找效率都有了显著提升,员工的操作也变得更加规范。此外,书中关于“质量控制”的讲解,也让我受益匪浅。作者并没有停留在理论层面,而是详细介绍了多种质量检测方法和品控工具,并强调了全员参与质量管理的重要性。这本书就像一位资深的车间主任,用最接地气的方式,告诉你如何在生产一线,将理论变成现实,最终提升企业的核心竞争力。

评分我一直对“创新管理”这个概念很感兴趣,因为我认为在当今竞争激烈的市场环境下,创新是企业生存和发展的生命线。所以,当我看到这本书中有专门的章节来探讨“创新管理”时,我迫不及待地想要深入了解。作者在这部分内容中,并没有局限于技术层面的创新,而是从更宏观的角度,阐述了如何构建一个鼓励创新的企业文化,如何建立有效的创新激励机制,以及如何将创新成果转化为实际的市场竞争力。他提出的“头脑风暴”方法的具体运用,以及如何避免“群体思维”对创新的阻碍,都让我学到了很多宝贵的经验。书中还提到“知识管理”的重要性,并详细介绍了如何建立有效的知识共享平台,如何将隐性知识显性化,这对于我们公司来说,尤其重要,因为我们积累了大量的行业经验,但往往存在于个别员工的头脑中,难以系统地传承和利用。我尝试在团队内部推行一些小型的“创新分享会”,鼓励大家分享遇到的挑战和创新的想法,效果出奇的好,很多平时被忽视的问题,通过集思广益,竟然找到了很棒的解决方案。这本书让我明白,创新不仅仅是少数人的专利,而是可以通过系统性的管理,激发整个团队的创造力。

评分拿到这本《管理技术 珍藏版》,我脑海中瞬间浮现出无数个关于企业运营的场景。尤其是在我近期负责的一个项目,遇到了瓶颈,大家都在寻找突破口的时候,我翻开这本书,仿佛找到了久违的指引。它不仅仅是一本讲述理论的书,更像是一位经验丰富的老者,用娓娓道来的方式,分享了他在管理道路上的心得体会。我尤其欣赏书中对“流程优化”部分的阐述,书中列举的案例,都是我工作中经常遇到的困境,比如信息传递不畅、部门协作效率低下等。作者并没有直接给出“标准答案”,而是引导读者去思考,去分析问题的根源,然后结合自身情况,找到最适合的解决方案。这种启发式的教学方法,让我受益匪浅。书中还提到了“团队激励”的策略,这部分内容与我团队目前面临的士气低落问题非常契合。作者并没有强调物质奖励的重要性,而是深入分析了精神层面的需求,如认可、成长、归属感等,并提供了多种切实可行的激励方法。读完这部分,我立刻着手在团队内部推行了一些新的沟通机制和表彰方式,效果立竿见影,团队成员的积极性明显提高。这本书的价值,在于它能够帮助我们跳出固有的思维模式,用更广阔的视野去看待管理问题,并从中汲取灵感,找到解决之道。它是一本值得反复研读的宝藏。

评分这本书给我的整体感觉是,它不是那种泛泛而谈的管理学通论,而是真正深入到企业经营管理的“实操”层面。我尤其对其中关于“风险控制”的章节印象深刻。在当前快速变化的市场环境中,一个微小的失误都可能导致企业遭受重创。作者在这一部分,详尽地剖析了企业在不同发展阶段可能面临的风险,并提出了系统性的应对策略。他强调的“预警机制”和“应急预案”的建立,让我深刻认识到,风险管理并非是被动应对,而是需要主动预测和防范。书中举的几个案例,虽然是制造业的背景,但其核心逻辑是通用的,比如在供应链管理中如何规避原材料价格波动风险,在市场营销中如何应对竞争对手的策略调整等等。我尝试将书中提到的“SWOT分析”工具,应用到我们新产品的推广计划中,不仅发现了潜在的优势,也清晰地看到了面临的劣势和威胁,这使得我们的计划更加周全和务实。此外,“成本管理”的内容也为我打开了新的思路。我一直认为成本控制就是单纯地削减开支,但书中强调的“价值工程”和“全生命周期成本”的概念,让我意识到,真正的成本管理是围绕价值提升来展开的,是通过优化设计、改进工艺、延长产品寿命等方式来实现的。这本书就像一位经验丰富的教练,指导你在管理的赛场上,如何稳扎稳打,规避陷阱,最终走向胜利。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有