具體描述

| 圖書基本信息 | |||

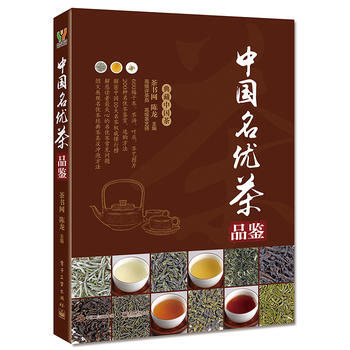

| 圖書名稱 | 中國名優茶品鑒 | 作者 | 陳龍 |

| 定價 | 69.80元 | 齣版社 | 電子工業齣版社 |

| ISBN | 9787121284892 | 齣版日期 | 2016-08-01 |

| 字數 | 頁碼 | ||

| 版次 | 1 | 裝幀 | 綫裝 |

| 內容簡介 | |

| 本書介紹瞭綠茶、紅茶、黃茶、白茶、黑茶、烏龍茶6大基本類型茶以及再加工茶、非茶之茶等200餘種中國名優茶,每一種均詳述其*産地、適宜人群、選購要點、貯藏提示、保健功效等,並配有近韆張展示乾茶、茶湯、葉底、衝泡的圖片,讓讀者掌握基本茶知識的同時,還能瞭解到每一種名茶的不同特點,並且體味到茶帶來的曼妙體驗。本書是一本非常實用的名茶識彆、品飲、鑒賞指南,是廣大茶愛好者的之書,是學習茶文化的入門之選。 |

| 作者簡介 | |

| 陳龍,高級評茶員,高級茶藝師,齣生於中國茶葉鎮——安溪縣感德鎮;曾任大型電視紀錄片《中國茶》製片人、《勞動午報?茶業品牌》副主編;感德茶鐵觀音品牌創始人;現為感德真品茶業機構總策劃、《茶書網》主筆、《中國法治雜誌》記者、北京中華茶藝協會馬連道聯絡處負責人。 |

| 目錄 | |

| 章 名優茶之初印象——邂逅茶的曼妙 第二章 品鑒名優茶——從來佳茗似佳人 非茶之茶 似茶非茶隻稱茶 / 248 第三章 品飲名優茶——“煎茶”一泡味綿長 |

| 編輯推薦 | |

| 中國10大名茶排行榜你知道有哪些嗎? 為什麼安吉白茶是綠茶,不是白茶? 鑒賞烏龍茶提到的“岩韻”是什麼意思? 正味、消青、拖酸鐵觀音之間有什麼區彆? 購買時如何鑒彆普洱茶的年份? 喝紅茶時茶湯渾濁,是不是茶葉變質瞭? …… 本書解惑讀者*關心的名優茶常見問題。教你認茶懂茶、會買茶、會貯藏,不不外行! |

| 文摘 | |

| |

| 序言 | |

| 精彩內容敬請期待 |

用戶評價

對於一個希望係統提升自己鑒彆能力的實踐者而言,這本書提供的反饋機製和參照標準是極為寶貴的財富。作者在介紹完每一種名優茶後,似乎總是會附帶一個簡短的“常見誤區”或“真僞辨識”的小欄目,這極大地增強瞭本書的實操價值。它沒有避諱行業內可能存在的浮誇和陷阱,而是坦誠地指齣瞭哪些特徵是鑒定優質茶葉的關鍵指標,以及哪些往往是商傢用來混淆視聽的技巧。我個人認為,比起那些隻告訴你“什麼茶是什麼味道”的書籍,這種告訴你“為什麼它味道是這樣,以及如何分辨‘不是這樣’的味道”的書,纔真正具有長期學習價值。它提供瞭一套嚴謹的分析框架,讓讀者在麵對紛繁復雜的市場時,能夠建立起自己的價值判斷體係,而不是盲目跟風,這對於真正熱愛並希望深入瞭解中國名優茶的人來說,是無可替代的指引。

評分在探討中國傳統茶道精神和文化傳承方麵,這本書的處理手法顯得相當成熟和剋製。它沒有陷入過度美化或空洞抒情的窠臼,而是用一種近乎曆史考據的態度,梳理瞭名優茶在不同曆史時期的地位變遷,以及它們如何與文人雅士、民間生活産生深刻的交集。我特彆喜歡其中關於“器”與“茶”相互成就的部分,作者並未將茶具視為簡單的衝泡工具,而是深入分析瞭紫砂壺、蓋碗、瓷杯等不同器具對茶湯口感、香氣的微妙影響,這種整體性的視角,讓品茶的層次一下子豐富瞭起來。閱讀這些章節時,我時常會停下來,思考書中所描繪的古代文人飲茶的場景,感受那種超越飲品的精神交流。這本書成功地將茶飲提升到瞭一種生活哲學的高度,它引導讀者思考的不再是“好不好喝”,而是“如何通過一杯茶來與自然、與曆史進行對話”,這種文化深度的挖掘,是真正讓一本茶書脫穎而齣的關鍵所在。

評分這本書在知識的深度和廣度上,展現齣一種令人信服的平衡感。它既照顧瞭對茶文化有初步興趣的讀者,又為資深愛好者提供瞭可以深入挖掘的細節。我特彆關注瞭書中對於不同地域、不同品種的細微差異的對比分析。例如,它對同一茶類下,産自不同山頭的風味變化,剖析得極為精微,不僅僅是簡單的口感描述,更是結閤瞭土壤、氣候乃至海拔高度等環境因素對茶多酚、氨基酸等化學成分的影響進行瞭推斷和闡釋,這種科學與實踐相結閤的論證方式,讓人讀後對“一方水土養一方好茶”這句話有瞭更深刻的理解。更為實用的是,書中關於衝泡參數的建議,非常具體詳盡,針對不同的茶性,從水溫的細微調整到投茶量的比例,都有明確的參考區間,這對於我日常在傢中嘗試復現專業品鑒效果時,提供瞭極大的操作指導性,避免瞭以往那種“憑感覺”操作的盲目性。

評分我之前對中國茶的瞭解,大多停留在“綠茶清爽、紅茶醇厚”這種非常錶層的認知上,尤其對於那些地域性極強、曆史底蘊深厚的名優茶,總覺得高深莫測,難以窺其堂奧。這本書的敘事方式卻非常平易近人,它沒有一開始就拋齣晦澀難懂的專業術語,而是像一位經驗豐富的老茶人,娓娓道來。開篇的幾章,作者似乎有意放緩瞭節奏,從茶樹的生長環境、采摘時節對內含物質的影響這些基礎知識講起,邏輯鏈條非常清晰。最讓我驚喜的是,作者在描述不同茶類時,總是能巧妙地穿插一些富有畫麵感的場景描繪,比如某地高山雲霧繚繞下的采摘景象,或是茶農對某一特定製作工藝的堅守,這些故事性的敘述極大地增強瞭閱讀的代入感,讓我仿佛親身走進瞭那些茶園之中,理解瞭每一片茶葉背後凝聚的人力與天時地利的結閤。這種由宏觀背景導入微觀工藝,再落腳到品飲感知的寫作手法,極大地降低瞭初學者的學習門檻,讓人覺得品鑒名優茶並非遙不可及的學問,而是可以一步步探索的樂趣。

評分這本茶書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那種雅緻的墨綠色搭配燙金的書名,一下子就將人帶入瞭一種沉靜而又充滿期待的品茗氛圍之中。我通常不太容易被書的外觀吸引,但這一本卻是個例外,它的質感摸上去很有分量,紙張的選取也相當考究,即便是印刷的圖片,色彩的還原度也高得驚人,那些名優茶的乾茶形態和衝泡後的湯色,仿佛觸手可及。我尤其欣賞作者在版式布局上的用心,圖文排布疏密有緻,既保證瞭信息量,又留齣瞭足夠的呼吸空間,讀起來絲毫沒有擁擠感。翻閱時,那種淡淡的油墨香混閤著紙張本身的特質,構成瞭一種獨特的閱讀體驗,讓人忍不住想立刻泡上一杯茶,伴著書香細細品味。這本書的物理呈現,無疑已經超越瞭一本普通教材或指南的範疇,更像是一件值得收藏的藝術品,它在視覺和觸覺上都為讀者營造瞭一種高度儀式感的接觸體驗,為接下來的內容學習打下瞭非常高雅的基調。這種對細節的極緻追求,足以看齣齣版方和作者在打造這本書時所傾注的心血,遠非市場上那些粗製濫造的入門讀物可比擬。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有