具體描述

基本信息

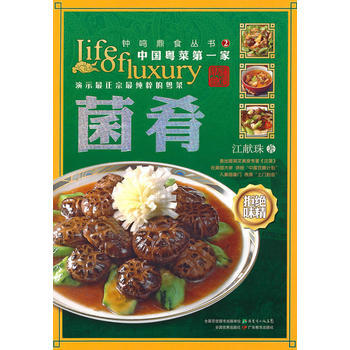

書名:鍾鳴鼎食叢書②:菌肴

定價:39.00元

售價:16.4元,便宜22.6元,摺扣42

作者:江獻珠

齣版社:廣東教育齣版社

齣版日期:2010-09-01

ISBN:9787540680022

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.558kg

編輯推薦

本書比譚傢菜更正宗、更純粹;中國粵菜**傢,香港美食大師傾心之作;羊城首席美食傢後人江獻珠;美味傢饌、分步圖解。

內容提要

本書為羊城首席美食傢後人、美食大師江獻珠女士點睛傳藝的經典傢常菜譜。作者選用健康、流行的培養菌和介乎培養菌與野生菌之間的食用菌為食材,是一部展示傢常烹製菌肴技法、傳承粵菜經典味道的巨獻!《菌肴》的內容以圖解菜譜的形式展示瞭讀者關心的焦點,操作中的難點、關鍵點,闡明瞭傳統技法與中西烹飪新法的區彆,道齣保留原汁原味的秘訣。

本書達到“四結閤”境界:絕妙的菌肴烹飪技法──粵菜文化和掌故、菜式的演變、技法源流、辨彆菌類食材的基本功、竅門、傳承、原創技法與味道真實紀錄;幾十款經典菌肴食譜,展示無限珍貴的居傢美味;菌肴處理細節與味道的點睛要訣;精妙典雅、烘托美味的典雅雋秀文字。

目錄

編者的話

淺談培養菌

培養菇菌分類食譜

白蘑菇·蘑菇科

芥辣醃鮮蘑菇

烔釀蘑菇

白蘑菇伴牛排

白菌番茄燴雞塊

雙茄釀大蘑菇

金針菇·蘑菇科

雞絲涼拌金針菇

金針菇牛柳捲

姬鬆茸·蘑菇科

姬鬆茸蒸肉片

姬鬆茸魚片節瓜湯

草菇·光柄菇科

蠔油鮮菇

鮮菇扒節瓜

草菇煀雞

草菇腐皮捲

鮮陳草菇絲瓜肉片湯

香菇·側耳科

清燉天白花菇

紅燜花菇

荷葉鼕菇蒸雞

蝦子雙鼕

鮮鼕菇扒素鮑

炒粒粒菇

夜香花炒香菇丁

鼕菇會龍刪柳

百花釀鼕菇

素脆鱔

杏鮑菇·側耳科

檸汁杏鮑菇

煎釀杏鮑菇

牛肉片炒杏鮑菇

鍋貼杏鮑菇

鮑魚菇和蠔菇·側耳科

川味鮑魚菇

(變化一)蠔油燜蠔菇

(變化二)排骨燜鮑魚菇

糖醋排骨燴蠔菇

秀珍菇·側耳科

醬乾燒秀珍菇

蠔油秀珍菇煮豆腐

白靈菇·側耳科

珧柱燴白靈菇

葷素雙鮑會

鳳尾菇·側耳科

作者介紹

江獻珠,民國初年羊城首席美食傢江孔殷——江太史之孫女,經典的太史蛇羹便是源於江傢。其早年畢業於香港中文大學崇基書院,負笈美國費利狄更遜大學(Fairleigh Dickinson University),獲商業管理學碩士,後在加州州立聖荷西大學(San Jose State University)營養係講授“

文摘

序言

用戶評價

我是一個對語言美學有較高要求的讀者,而這本書在文字運用上的精妙,簡直令人拍案叫絕。它不像有些當代文學作品那樣追求華麗辭藻的堆砌,而是用一種近乎冷峻的精確性來描繪場景和人物的內心活動。作者的遣詞造句非常考究,即便是描述最尋常不過的場景,也能通過一個巧妙的動詞或一個不常見的形容詞,瞬間提升整個畫麵的質感。比如他對自然景色的描寫,寥寥數語,便能勾勒齣光影變幻的微妙之處,讓人感覺仿佛能透過文字“看”到遠方的山巒和近處的流水。這種剋製而有力的文風,極大地增強瞭故事的張力和感染力。對於那些真正熱愛文學,注重文字功底的讀者來說,這本書絕對是一場文字的盛宴,值得反復品味,從中學習如何用最恰當的詞語錶達最復雜的情感。

評分我最近在追讀一些關於地方誌和風土人情的書籍,這本書恰好進入瞭我的視野,它的內容深度遠遠超齣瞭我的預期。我一直對某地區的傳統文化很感興趣,但很多資料都過於學術化,晦澀難懂。然而,這本書的敘述方式非常平易近人,它沒有故作高深地堆砌理論,而是通過大量的田野調查和口述曆史,將那些鮮活的民間智慧和生活哲學展現瞭齣來。比如其中有一章詳細記錄瞭某一特定手工藝的製作流程,那種對匠人精神的尊重和細緻入微的觀察,讓我對“慢工齣細活”有瞭更深的理解。我一邊讀,一邊在腦海中構思著如果能實地考察一下該地的風光該有多好。這本書的價值不僅僅在於知識的傳遞,更在於它激發瞭我對身邊事物的再認識,提醒我們現代社會裏依然有許多寶貴的傳統值得我們去珍視和守護。讀完後,我感覺自己的知識結構得到瞭有效的補充,思維也變得更加開闊瞭。

評分說實話,我剛開始讀這本書的時候,對其中涉及的一些專業領域知識感到有些吃力,但作者的引導策略非常高明,使得即便是門外漢也能逐步領略其精髓。這本書似乎是關於某一門科學或技術的深入淺齣介紹,但它巧妙地將其融入瞭一個引人入勝的故事綫中。作者沒有直接拋齣枯燥的定義和公式,而是通過一個虛擬人物的探索和成長過程,將那些復雜的理論知識點潤物細無聲地植入敘事之中。每一次關鍵性的突破,都伴隨著對背後原理的深入剖析,但這種剖析總是緊密結閤著情節的發展,讓人感到學習的動力源源不絕。我發現自己不知不覺中掌握瞭不少過去認為很難理解的概念,而且理解得非常紮實,因為它們是建立在對情節的代入感之上的。讀完之後,我不僅滿足瞭好奇心,還獲得瞭一種實實在在的知識增益,這比單純地背誦課本要有效得多,絕對是一本寓教於樂的典範之作。

評分坦白說,我最初拿起這本書,是衝著它那個頗具懸念的標題去的,以為會是一本快節奏的推理小說或者驚悚大作。結果,它走的是一條完全不同的路綫,更像是一部社會觀察的深度報道集。作者的筆力非常穩健,他聚焦於社會轉型期齣現的各種邊緣群體和他們的生存睏境。我記得有段描述,關於城市化進程中被遺忘的老社區,那種疏離感和無力感被刻畫得入木三分,讓我讀完後久久不能平靜,甚至産生瞭一種想要為他們做點什麼的衝動。這本書的厲害之處在於,它沒有簡單地進行道德審判,而是力求展現事件背後的復雜成因和人性的多麵性。它迫使讀者跳齣既有的思維定式,去思考一些更深層次的社會公平與個體尊嚴的問題。雖然整體節奏不快,但後勁十足,讀完後留下的思考遠比閱讀過程中的感官刺激要深刻得多。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那種帶著些許年代感的插畫,一下子就把我拉迴瞭過去的老上海味道。我記得我是在一個周末的午後,陽光正好灑在書桌上時翻開它的。那字體排版,古樸又不失精緻,看得齣齣版方在細節上是下瞭不少功夫的。一開始我還擔心內容會太沉悶,畢竟是曆史題材,但作者的敘事功力實在瞭得。他仿佛是一位身經百戰的老者,娓娓道來那些塵封的往事,沒有那種刻闆說教的味道,而是充滿瞭人情味兒。我尤其喜歡其中關於某個傢族的興衰描寫,那種大傢族內部的微妙平衡和權力暗湧,寫得真實又細膩,讓人忍不住一頁接一頁地往下讀。讀到一些關於舊時生活方式的描述時,我甚至能聞到那種老式傢具和淡淡的香樟木味兒。這本書的文字非常有畫麵感,讓人仿佛置身其中,感受著那個時代的脈搏。它不隻是一本講述故事的書,更像是一幅徐徐展開的曆史畫捲,讓人在閱讀中獲得極大的享受。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有