具体描述

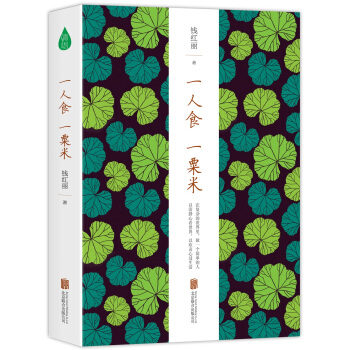

内容简介

慢条斯理的做饭,安静耐心的吃饭,其实也是一种探索美和平衡的生活方式,是有烟火气的“生活美学”。作者原本抗拒厨房,却因孩子来了,慢慢沉浸在一日一日的烧锅倒灶中,渐渐接纳这俗世的零碎幸福。作者用小火慢炖式的文字,细细拨开自己的过往,将生活炖煮在米饭和菜肴里,在静默的时光中慢慢汲取力量。

作者简介

钱红丽,著名作家,生于20世纪70年代,先在安徽安庆一个叫做稻圩的村庄长大,后迁居芜湖,现在定居合肥,一直从事写作。先后出版过《低眉》《诗经别意》《华丽一杯凉》《四季书》《一辈子历历在》等书。目录

偶尔吃点野菜和野味,无论荤素,都是一种快乐。这样的日子,是一棵树,也是一枝花,静静长在春天。静静吃一碗米饭- 002

与青菜相濡以沫- 009

春天- 014

春膳- 019

野菜- 025

春盘- 029

花馐- 033

花椒记- 037

忆旧- 043

芜湖烧饼- 052

一次平凡生活里的美食- 055

家常味- 058

茶的记忆- 063

夏天河里的野生鱼,无须任何作料,连姜片都能省略掉,就是囫囵一锅白,汤汁依旧鲜美无匹。

夏之味- 068

鸡说- 074

湖之鲜- 080

端午,端午- 086

豆渣的富丽荣华- 089

豆角记- 093

糖醋菜- 099

雪花藕、丝瓜及其他- 104

君家在何处- 109

无事此静坐- 115

小时候的食物- 120

玉玲珑- 128

肉蒸饭、烧麦、藕稀饭及其他- 132

在酱油的携手下,猪小排变得红彤彤,栗子黄橙橙,就像是饱胀的稻穗遇到了秋天的夕阳,在晚风下艳得步步生风,而碗碟边沿的油还滋滋冒着小泡,别提多美味了。

吃童年- 138

鸭说- 141

秋之味- 146

蕹菜及其他- 152

氽肉- 158

捶肉- 161

髈- 164

鱼圆子、升腐- 166

可食的- 168

旅途上的食物- 172

喝粥- 177

一直想做一道汤,叫“套四宝”的:老鸭肚里塞老鸡,老鸡肚里塞老鸽,老鸽肚里塞鹌鹑。只不过没有那种浓重的心情,这道汤就一直存在想象里,比亲自喝到了还要圆满。

生活不过一碗汤- 184

萝卜颂- 189

妈妈的味道- 196

饮食之馀- 200

笋与芹- 205

冬天的味道- 210

一岁年龄一岁人- 214

滋味- 218

情意- 224

浮生恰似冰底水- 229

豆腐白菜- 233

腊月- 239

鹅、糖稀以及炒米糖- 250

旧时味- 256

年关时的菜肴- 264

精彩书摘

静静吃一碗米饭就像得了一种心病,每次赴宴,到最后,总盼着服务员端上一盆饭,喷喷香的尖顶白厦,腾腾热气斜逸而出……让人充满渴念,我总是站起来深情地挖一勺,放到自己碗里,低头慢慢吃,要是再端上一两盘小咸菜就更好,咸豆角或者腌红椒,齁咸齁咸,一口白米饭,一片红椒,一忽儿就把饭吃完,一粒不剩。无数次的宴会尾声,总是无比享受这样的时刻。一桌人正在谈古论今,唯独我一人兢兢业业地埋首于白饭中。可能是自卑来源于细微的敏感,惧怕别人轻视,一个女子,胃口了得啊,先头那么多高汤大菜都未能填饱你这只农村户口的胃吗?

如果席散,仍不见白米饭的影子,一个人回家的路上,内心必会无比空虚,空荡荡的什么也抓不住,饥饿感持续加重。以科学的眼光分析,菜是真的吃饱了,但我的胃里分明还有一个空洞,那感觉像站在原地等一个人,久等不来,末了,落了一地惆怅的余晖。回到家里,立刻奔向厨房,把剩饭挖一铲子放到锅里烧泡饭,大火滚开,文火焖一下,吃在嘴里稀烂烂的,连水带渣一小碗,热情地吃下去,才是殷实的饱了。饱了,就可以安心睡下了。

许多年来,一直如此,也曾试图克服,总是无功而返,甚是苦恼。

农业文明的一束弱光始终映照在我二十世纪七十年代出生的胃上,它暗示我只有日日依赖米饭,方得妥帖安稳。有时上午写东西,持续到午餐时间,饿得气若游丝,是真的气弱,呼吸都急促起来,甚至有晕眩感,像似有什么东西在挖心。只能快速下碗面条对付。吃完以后,总是不落忍,浑身不对劲,情绪会受到很大影响,即使刚完成一篇文章的快乐都要大打折扣—主要是没有饱和感,胃一直在那里等米饭,却没能等到,能不失落吗?身体上的情绪与思想的情绪相互影响,何况我这人身体里一直缺乏多巴胺因子,不知道包容和变通,一贯偏执,可害苦了精神。

其实我的胃常年出毛病,真不适合米饭。许多人劝我多吃面条,说胃要靠养,面条是软碱性食物,对胃好,但习惯难改。

冬天,每到黄昏,都没有饿感,脾胃出了岔子。晚餐或者一碗粥半只馒头,或者一碗稀溜溜的面条。一家三口,吃两种形式的晚餐—另两位在三菜一汤前大快朵颐,辛苦烧菜的人却没有一点食欲,只能寡淡地喝粥,真是无比悲愤。转而情绪低落,也才这么点岁数,胃口却先期挥别了繁华,于心不甘。

儿时的盛夏,没有什么好菜品,无非一碗蒸茄子,或是一盘青叶苋,可以一顿吃完两碗白米饭,如此酣畅甜熟。油水少,不到半下午便饿了,也不碍事,跑到厨房揭开锅盖,中午的剩饭还在,拿手抓一个饭团,最好掺一些锅巴,捏捏紧,拿在手上,边走边吃,水也不要喝一口,囫囵往下咽,何等鲜香?文字无以描述,一直流落在时光的年谱里,这么多年,也旧了、灰了,被岁月的烙印重重镌刻在心上,每每忆来,都是古画一样珍贵。世间珍贵的东西,也就那么几样吧,暗恋一样低回美好,永远无法兑现,仿佛一启口,必将失去,应该一直留在心底。我对于米饭的留恋,大约如《菜根谭》里面说的那样恬淡天真:麦饭豆羹淡滋味,放箸处齿颊犹香。

生在皖南水稻区域,一日三餐只有米来果腹。早餐白粥,中餐笃定有米饭,晚餐依旧是粥,间或佐以山芋干,抵饱。只有等到夏至小麦上市,才会吃到一两次小麦粑,摊在大柴锅里,铲出来,黄娭娭的,卷一点珍稀的白糖,嚼在嘴里韧黏适中,白糖粒偶或掉在牙缝里,咀嚼起来,吱咕有声,是童年之夏最值得记忆的事情之一。

一次,看陈丹燕的书。她写:“在他乡衬托下,稻米处处表现出它的归属性。在故乡衬托下,稻米处处表现出它悠长斑驳的历史,它不光养育我,养育我的父母,也养育整个良渚王国广阔疆域的世代,养育吃大米的亚洲,和亚洲色彩斑斓的神话,艺术和人民。它是我的根。吃得到它,不能吃到它,它总住在身体中央的胃里,在那里散发温润与清香。”

在看陈丹燕这段文字前,我盘桓良久,宛如一只鸟围着一棵白杨恋恋不去,然后诘问自己:为何没能抢在她之前,说出对于稻米的“爱戴”之情?真是白吃了这么多年的米饭。到底,世间好文章都被别人写了,一如一直痛惜自己不能做成一名诗人,天才的、通灵的,诗人。这真是我一生的短板。

也真是愧对了养育我四十年的白米饭。

如今,每日午餐,依旧是米饭。一个人做,一个人吃,静静地吃,耐心地吃。小录音机开着,插一只U盘,循环放音乐。差不多柴一的时候,择菜洗菜,等到拉二结束,两菜一汤已好,总是放到贝多芬时,开始吃饭了。古典音乐即便何等的宏大无际广阔,一旦落实到我心上,始终静谧一片,仿佛天外飘来,提醒着初来人世的模样—实则,是个暴躁易怒的人,不懂得自控的人,常常被焦虑躁郁所困扰,只有音乐可以将我暂时安抚下来。午餐成了一天中最安宁的时光,饭后,再喝半碗汤,一天的日子都有了秩序。这一切的平和,当然取决于我是否吃到了米饭。

东北的稻米耐寒性能好,生长缓慢,黏度大,不易消化,吃得多的,还是南方的籼米、杂交米。最近,孩子正学着古诗,夜里背诵:春种一粒粟,秋收万颗子。四海无闲田,农夫犹饿死。我无意中听着,心里一拧,赶忙问孩子,此诗的作者。孩子说是—李绅。原来是他,“锄禾日当午”的作者啊!

还喜欢吃糯米,早餐的粥里一定有一把糯米。糯米性温,暖胃,煮出的粥黏稠。我们家的粥里五花八门,籼米、糯米、山药干、大枣、绿豆等,一锅熟,一人一碗,佐以精心烹制的豆渣,一天天地吃,也不乏味。

小时候,外婆就说过,人吃大鱼大肉都有吃厌的时候,就是吃不厌粥饭。我不懂,我们的饮食系统里可是藏有什么密码没有,我们为什么吃不厌粥饭呢?不懂便不想了罢。

早年,在芜湖,早餐颇喜粢饭,遍街即是。一个高可三尺的木砧子,黑不隆咚的,掀开木盖子,白汽熏天,里面的糯米饭,有白,有紫。白的是平凡的糯米;紫的,芜湖人叫乌饭,一直不知是用什么植物染成的色。来一两,大妈左手摊开白纱布,右手以木铲子挖一坨粢饭,迅速用白纱布裹起来,使劲扭,掀开沙布,变出来一个两头尖的椭圆形饭团。有人喜欢在粢饭里夹油条,我不喜欢,只爱加一两勺黑芝麻拌白糖。是寒冬,走在街上,粢饭捉在手上热得来回换,冷不丁嚼一口,温热香甜……

偶尔,合肥菜市,也能邂逅卖粢饭的老人,惊喜地买两块钱的,边走边吃,吃着吃着,过往岁月一齐涌来—时移世往啊,如今还能感念什么呢?把粢饭吃完,买一点菜回去,算了吧,什么都别说了。人不能老是回忆。如果沉浸回忆,那是因为未曾给往事找到落脚之地。

只要天天有米饭吃,还是值得活下去的。

生活不过一碗汤

家里有一只砂煲,有些年了,米色,上面描了一棵兰。没事时,它就静静蹲在厨房一角,每次看见它,心里都很安恬。

冬天是砂煲比较忙的时节,几乎每天不歇。

孩子特别爱喝汤,多是荤的。砂煲派上用场了。一根小排沸完水,一块块搛到砂煲里,加半根铁棍山药,姜片若干,洒一两滴香醋,大约三碗水的样子,大火顶开,改小火慢慢炖……一两个时辰后,基本上成了。小孩放学回来,喝得头也不抬。铁棍贵,偶尔改成淮山,小人家能吃出来:今天山药不好吃嘛。一年年冬天,就跟铁棍干上了,每年都买河南人用大卡车拖来的铁棍,从最初的八元一斤买到如今的十三元一斤。

有时会炖鸽子汤。俗话讲:一只鸽子七只鸡。就信了。买回脱酸两小时后,沸水,剁成几块,略微在铁锅里爆炒几下,这边砂煲里的水也滚了,把鸽子投进去,放姜片、小葱段,慢慢熬啊熬,一上午过去,拿根筷子戳,稀烂,汤味醇正。鸽子汤的鲜,是一个动词,惯于在舌上打转,确实比鸡汤的鲜美上了几个层次。每次炖鸽子,小孩都吃撑,劝都劝不住。

扬州人最会享受生活,体现在“早晨皮包水,晚上水包皮”上。怎么讲?早晨喜欢喝汤,煮干丝是一绝。白干切成丝,略微放高汤里荡一荡,盛起,再舀几瓢高汤。一碗煮干丝下肚,再吃几只蟹黄汤包,一天万事足。这是皮包水。到了晚上再到澡堂里泡个澡,所谓水包皮。煮干丝的美就体现在高汤上,猪骨、老母鸡、老鸭等一起煲出来,白干丝原本纯洁无味,一旦下到这浓汤里,迅速吸了味,入嘴鲜而绵,所以好味。

家里没这么隆重,每天老鸡老鸭的煲汤也不现实。小孩火大,一年四季,爱给他煲老鸭汤。一只鸭子买回,斩几大块,沸水完,炖一半,留一半冻藏。老鸭也适合跟铁棍一起炖,香味奇异……小姨有次向我抱怨,说是炖鸭子总是腥味除不掉。我教她,鸭子沸水后,要放到铁锅里爆炒几下,炖出来的就不腥了。

喜欢吃炖猪腰。前几年没孩子缠,喜欢搞这一味。整只猪腰不要片开,先沸水,然后一点点把猪腰里的血水挤出,需要耐心,挤完还有,一直挤不停。猪腰汤臊不臊,就是检验你的耐性够不够的关键。血水挤不尽,炖出的猪腰汤必然失败。炖好的猪腰切成片,蘸醋、麻油吃,特别筋道,沙面面的,噎得慌,才想起来喝口汤,好比送人送到底送佛送到西……

我婆婆常讲:三菜一汤,吃到中央。大抵伙食没话说的意思吧。而我,最喜欢饭前半碗汤的日子。尤其寒冬,舀半碗汤放手里焐,暖意立时浮起。若饭前不喝汤,吃起来一直感觉噎得紧,饭前喝汤也顺带把味蕾打开了。

人到中年,最显著的变化是不再贪恋荤腥,尤其晚餐,喜爱半只馒头一碗粥,喝下去别提多舒坦。久而久之,这是要茹素的架势了?悚然而惊。这么热烈的一个人,怎么就忽然寡淡了起来?这是身体发出的信号,别像火车一样跑得过于迅猛。吃素,就是食物帮身体煞了车。午餐最爱喝青菜汤,鸡蛋花花也不放,就把白水滚开了,投一把鸡毛菜进去,略加一点盐。小鸡毛菜汤的那份绿意,宛如浮在生活表层的一块绸缎,微风徐来,颤巍巍地抖动,就是这种生活的动感,让人爱,鲜甜,纯粹,神清,气爽。

十几年前,看简一篇文章,祖母对她讲:要记得,在汤里放盐,梦里放责任。那时,不明就里。如今生活翻了几篇,终于有所悟,汤里是不能放味精鸡精那玩意儿的,做汤要本真,只放一点盐即可。实则,说来说去,生活就是一碗汤。我们要记得在汤里放盐,要本真。至于梦里放责任,也是要来回翻篇以后,才能明白的道理。

有回在超市看见一个黑陶釉质的砂煲,非常合眼缘,适合炖鲫鱼萝卜丝汤。想象着,一锅汤色雪白,热雾袅袅婷婷,被一袭黑煲围拢着上了桌……把购买的意思说了,家人仿佛不热心:家里不是有砂罐了吗?我悻悻然。

我一直想做一道汤,叫“套四宝”的:老鸭肚里塞老鸡,老鸡肚里塞老鸽,老鸽肚里塞鹌鹑。

可惜一直没那个浓重的心情。这道汤就一直存在想象里,比亲自喝到了还要圆满。

……

用户评价

仅仅是《一人食一粟米》这个书名,就足以让我的思绪飘得很远,去想象它所承载的某种况味。我预感,这不会是一本关于宏大叙事或者跌宕情节的书籍,而更像是一次深入到个体内心世界的静默之旅。我脑海里浮现的是一种极其专注的画面:主人公一人,在某个安静的角落,将全部的注意力投入到眼前的那一碗米饭上。这“一粟米”,或许象征着最基本的生活必需,也象征着对一切繁复的舍弃,回归最纯粹的自我。我期待,书中会细腻地描绘出这种“一人食”的体验,不仅仅是味觉上的享受,更重要的是情感上的寄托和精神上的升华。这可能是一种与孤独共处的方式,一种在与自己对话中获得力量和慰藉的过程。它或许能让我们理解,真正的幸福并非总是群体的狂欢,而是也能在个体的宁静中,寻找到一种深刻的满足感。这本书,也许会是给那些在现代社会中感到疲惫和迷失的灵魂,一次温柔的指引。

评分《一人食一粟米》——这书名在我脑海里勾勒出了一种极为简洁而又意蕴深远的场景。我很难将它与那些充斥着戏剧冲突和复杂人际关系的书籍联系起来。反而,我倾向于认为它可能是一部关于个人精神世界探索的文学作品。或许,主人公会在某个平凡的日子里,选择一种极致简单的饮食方式,将全部的注意力都集中在那“一粟米”之上。这不仅仅是对食物的感知,更是对当下的一种全然的沉浸。我猜测,书中会反复出现一些关于“当下”、“专注”、“自我对话”的意象。在这样一个速食主义盛行的年代,这本书或许是对“慢生活”的一种隐喻,是对浮躁心灵的一次温柔抚慰。它不一定有跌宕起伏的情节,但一定有深刻的内心独白,有对生命本质的哲学思考。我期待,它能带领读者,在阅读的过程中,放下外界的纷扰,静下心来,去感受生命中最纯粹的美好,去体味一个人的时候,也能拥有的丰富情感和内心世界。

评分《一人食一粟米》这个书名,给我一种非常独特的感受,它不像那种一眼就能看透情节的书,反而让我产生了一种莫名的好奇和期待。我脑海里浮现的,不是轰轰烈烈的情感纠葛,也不是波澜壮阔的人生际遇,而是一种更内敛、更具精神力量的描绘。我猜想,它可能是一本关于个体生活哲学,关于如何在独处中找到乐趣和意义的作品。这“一人食”的状态,绝非简单的“单身狗”的日常,而是可能是一种对自我关系的深度探索,一种在物质极简中追求精神富足的尝试。我期待,书中能通过对“一粟米”这样微小事物的细致刻画,去折射出主人公内心世界的变化。也许,在品味这每一粒米饭的过程中,主人公会经历自我认知上的蜕变,会逐渐学会与自己和解,与世界平和相处。它或许会传递一种信息:即使在最孤独的时刻,我们也能拥有一种内在的坚韧和丰盈,不依赖于他人的关注,活出属于自己的光彩。

评分乍一看到《一人食一粟米》这个书名,脑海里立刻跳出一种画面感,一种带着些许清冷,又饱含着生活痕迹的写意。我不认为这本书会是那种情节跌宕起伏、勾心斗角的故事,它更像是一首缓缓流淌的散文诗,字里行间弥漫着细腻的情感和对生活细节的敏锐捕捉。我设想,作者会用一种极其克制却又充满力量的笔触,去描绘主人公与食物之间的微妙关系。也许是深夜里,一个人坐在餐桌前,细细品味着面前那一碗饭,感受着每一粒米饭在舌尖上的跳跃,回忆起过往的点滴,或是对未来生出几分淡淡的期许。这“一人食”的状态,可能并非全然的孤独,而是一种主动选择的与自己相处的方式,是一种在喧嚣尘世中寻求内心宁静的旅程。我期待,书中能够探讨人与食物之间最本真的连接,以及在“一人食”的过程中,个体如何完成自我疗愈和精神上的成长。它也许会让我们重新审视“陪伴”的定义,明白独立的个体也能拥有完整而丰盈的生活,不依赖于外部的认可,而是从内在汲取力量。

评分这书名《一人食一粟米》,初读之下,倒有几分禅意,又夹杂着一丝孤寂。我脑海里浮现的,并非什么惊心动魄的故事,也非什么宏大的叙事。我猜想,它或许描绘的是一个人的生活,细致入微,却又不乏温暖。也许是某个清晨,窗外微光刚刚洒入,主人公一人烹煮一碗简单的米饭,那米饭的香气,袅袅升起,填满了整个房间,也填满了主人公的心。这“一粟米”,绝不仅仅是字面上的食物,它更像是一种象征,代表着生活的本真,代表着对自我的全然接纳。我期待,书中能有对这种“一人食”状态的深入探索,去剖析它背后的心理动机,去展现它所能带来的宁静与力量。或许,主人公会在这一碗米饭中,寻找到内心的平和,与自己达成和解。这并非是热闹喧嚣的欢愉,而是一种沉静的自足,一种无需他人陪伴便能充盈的幸福感。我好奇,在这样一个快节奏、社交至上的时代,《一人食一粟米》是否能为那些渴望片刻宁静的灵魂,提供一处心灵的栖息地。它或许会教会我们,如何在一个人的世界里,活出独属于自己的精彩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![私房料理的第一堂课 [What to Cook & How to Cook it] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12297948/5a5d6b49N3af255d2.jpg)