具体描述

商品基本信息 | |||

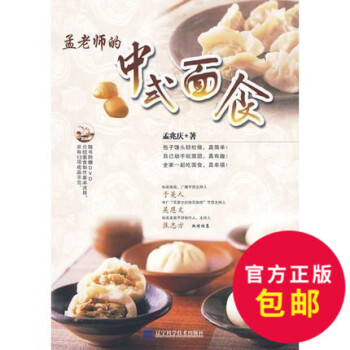

书 名 | 孟老师的中式面食(赠DVD光盘) | ||

作 者 | 孟兆庆 | 出版社 | 辽宁科学技术出版社 |

出版时间 | 2010-1 | 版 次 | 1 |

印刷时间 | 2010-1 | 印 次 | 1 |

页 数 | 183 | 字 数 | 110000 |

I S B N | 9787538161908 | 开 本 | 16开 |

包 装 | 平装 | 重 量 | 515克 |

定 价 | 55元 | 折后价 | 43元 |

内容简介 |

本书介绍了86种中式面食点心的制作方法,包括手工面条类、水饺类、汤包类、锅贴馅饼类、薄饼类、馒头类、包子类、烙饼类等多个品种,并对中式面食的制作要点、制作用具、制作材料等进行了详细的讲解。此外,本书还对每类面点开篇,介绍了如何制作此类面点和制作要领,配有详细的讲解步骤图,即使没有基础的人也能轻松上手。 |

编辑推荐 |

|

作者简介 |

孟兆庆,永远追求美味与感爱平衡的优雅天秤座,甘心臣服于糖、油、蛋、粉与火候变化的O型女子,矢志推广“全民自己动手玩烘焙”这一理念,积极培植烘焙一族,自设烘焙网站,全天为初识烘焙者释疑,与喜爱烘焙的玩家直接对话。她曾在美国的蛋糕装饰学校进修蛋糕装饰、拉糖和塑 |

目录 |

推荐序一 串起记忆中散落的珍珠 |

书摘/插图 |

用户评价

作为一名资深的美食爱好者,我购买这本书的初衷是希望能够系统性地梳理一下中式点心和特色食品的脉络。书名中提到了“手工点心包子特色食品配方做法大全”,这让我对内容的广度抱有极高期望。然而,实际阅读下来,我发现“大全”这个词用得有些保守了。大部分篇幅确实被包子、馒头、饺子占据,这无可厚非,毕竟它们是核心。但是,在“特色食品”这一块,深度和广度都显得有些不足。比如,如果能加入一些地方性的节令面食,如端午节的青团做法,或者某些地区的“年节饽饽”,哪怕只是作为附录介绍也会大大增加书籍的价值。目前的配方似乎更偏向于“国民家常”系列,缺少了那种令人眼前一亮的“独家秘籍”感。我更看重的是配方背后的“缘由”和“传承”,而不是仅仅知道“放多少克面粉”和“蒸多久”。对于那些历史悠久、流派纷呈的面食,这本书似乎只是提供了一个通用框架,并没有深入挖掘不同流派之间的细微差别和风味侧重。

评分这本书的排版和图文展示方式,给我一种非常传统和朴实的观感,这无疑契合了“中式面食”的厚重感。细节之处,例如揉面和擀皮的步骤图,清晰度尚可,但总感觉缺乏那种“专业摄影棚”级的质感,很多时候,面团的松软程度和水分的把握,仅凭几张静态图片很难完全传达到位,毕竟面食制作对触感和视觉的即时反馈要求极高。我阅读时,总觉得需要不断地在脑海中重现老师傅手把手教导的场景才能真正理解某些关键节点。更让我感到遗憾的是,对于一些常见的“疑难杂症”的解决方案,比如水饺皮擀不圆、包子皮回缩塌陷等,书中似乎只是给出了标准流程,而对于这些突发状况的“急救指南”相对缺乏。我更欣赏那些会坦诚分享“失败案例”并分析原因的书籍,它们能让人在实践中少走弯路。这本书的语气更像是“跟着做就不会错”,但这对于真正想钻研技术的人来说,说服力略显不足。也许孟老师的功力已经到了“心领神会”的境界,但对于我们这些尚在摸索阶段的学员,我们需要更多文字上的“拐杖”来辅助理解。

评分这本书在讲解制作流程时,对于时间节点的把控描述得相对笼统,这一点对于依赖精确操作的读者来说,是一个不小的挑战。例如,在做需要长时间发酵的面点时,书里会写“发酵至两倍大”,但这个“两倍大”在不同厨房环境、不同面粉批次下,所需的时间和状态是截然不同的。我更希望看到一个时间区间(比如“1小时到1小时半,具体视室温而定”),并配以更细致的外部特征描述(比如“面团体积膨胀,组织出现明显的蜂窝状气孔,手指轻按后缓慢回弹”)。这种对细节的强调,是区分食谱书和教科书的关键所在。此外,关于工具的选择和使用,书中提及较少。例如,使用搅拌机和手工揉面的区别,对最终面筋形成的影响,或者不同类型蒸屉对蒸汽循环的差异,这些高级的“工匠精神”的体现,在这本书中是缺失的。它更倾向于假设读者拥有基础的厨房设备和一定的操作经验,而不是为零基础的烘焙新手提供一个全方位的指导手册。

评分从阅读体验上来说,这本书的语言风格是朴实、直接、不加修饰的,这无疑是“孟老师”给人的固有印象的延续。但是,这种风格在试图解释复杂化学或物理变化时,显得有些力不从心。中式面食,尤其是需要依赖酵母和蒸汽的包子馒头,其成功的核心往往在于对“火候”和“环境”的精准控制。这本书更多地使用了描述性的语言,例如“揉至光滑”、“蒸至松软”,而缺乏对背后科学原理的揭示。例如,为什么高筋面粉比中筋面粉更适合做需要高弹性的面条?面粉中的蛋白质变性过程是如何影响最终口感的?如果能加入一些“为什么”的解释,哪怕是简短的科学小贴士,这本书的深度和价值都会立刻提升一个档次。目前的呈现方式,更像是经验的传承,而非知识的系统化传授。对于我个人而言,我更倾向于那种既能教我“怎么做”,又能告诉我“为什么这么做”的烹饪书籍,这样才能真正实现举一反三,触类旁通。

评分这本关于中式面食的书籍,从封面和书名来看,主打的是“孟老师”的亲民教学风格,让人联想到一种既传统又易于上手的烹饪体验。然而,作为一个热衷于探索各地风味小吃的读者,我发现这本书的侧重点似乎非常集中在家庭日常的制作上,比如面条、水饺、馒头和包子这类“基本功”。我本期待能看到一些更具地域特色的面食,比如陕西的油泼面、山西的刀削面,或者江南地区的精致点心,但书中的内容似乎更偏向于北方家庭的普及性做法。这并不是说这些内容不好,相反,对于初学者来说,这些是打好基础的关键。但我个人更希望能够找到一些关于发酵技巧的深度解析,或者针对不同面粉特性的详细对比分析,而不是仅仅停留在“和面、醒面、擀皮”的流程描述上。比如,对于不同湿度和温度下酵母活性的微小变化,书中是否提供了更具科学性的指导?再者,如果能加入一些关于馅料搭配的创意,比如如何用当季蔬菜做出清爽不腻的素馅,或者肉馅中如何平衡油脂和香料的比例,那就更完美了。目前看来,这本书更像是一本扎实的基础教材,而非一本充满惊喜的创意食谱集。我希望下一版能拓展一些更偏向“手艺人”级别的技巧,满足我这种渴望精进的深度爱好者。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有