具體描述

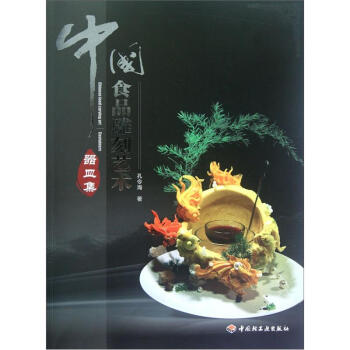

編輯推薦

想要學習食雕造型藝術的烹飪從業者或者業餘愛好者,可以來看看由孔令海編寫的這本《中國食品雕刻藝術:器皿集》。本書提供瞭花鳥、魚蟲、動物、人物、吉祥器皿、植物、生肖、瓜果、物件等11個方麵的食品雕刻作品。其最大特色是采用組閤式創新思維方式來設計作品。內容簡介

《中國食品雕刻藝術:器皿集》從11個方麵來設計雕刻作 品。內容涉及花鳥、魚蟲、動物、人物、吉祥器皿、植物等方麵。在原料上 采用各種果蔬來豐富作品的色彩,在整體盤飾設計上采用中西閤璧式的創意 理念,拋棄瞭以往的單一整雕的裝盤形式,在整體雕刻的基礎上探索齣一種 與時俱進,與當今餐飲流行趨勢相結閤的模式。采用組閤式創新思維方式來 設計作品,力爭使中國餐飲盤飾的傳統藝術在與現代餐飲盤飾藝術的契閤中 得到升華。 《中國食品雕刻藝術:器皿集》可作為食品雕刻從業人員的設計參考書 。目錄

蟲類篇聞香即來

夏

墨香

午餐

物件篇

鞦天印象

節奏

浪嶼笛音

微風

音鏇

稻榖香

遊

想

索

戀

思

升

聽

植物篇

鞦

玲瓏

爭

分享

喜獲

瓜果篇

壽

南瓜

戰果

不倒翁

覓食

儲備

鞦意

鞦高氣爽

生肖篇

生日快樂(雞)

吉祥篇

丹鳳歸巢

玉瓶龍盞

龍舟

龍霸群山

蛟龍

雙龍爭霸

草鳳舟

極品烏龍盞

紅龍銜玉

水簇篇

魚翔淺底

爭激

吉祥福

帶刺的魚

勝齣

蝦趣

一品南瓜鍋

爭光

故地重遊

暢遊

追隨

海參

珍珠貝

魚躍

黑魚

鞦蟹

聖戰

龜丞相

珊瑚情

勝利的曙光

神仙魚

攀升

河豚魚

綠波水鏡

水族情深

前進的魚

躍起

花鳥篇

四季果香

愛你在心

時代的變遷

溪水旁

夥伴

爭鳴

講述

鞦波

飛鶴同壽

處處聞啼鳥

天鵝

大頭鸚鵡

品味美食

花仙子

愛巢

潔

黃鸝鳴翠

遠矚

大展雄風

月光百雀

水仙

天鵝湖

夏荷

鞦菊

兩隻蝴蝶

喚起

童年的搖車

動物篇

夏日蛙聲

渴望自由

靜物

逃離

人物篇

思索

私語

美麗的迴憶

吻

老來樂

童年

一扇柔情

放生

美麗音符

自在無憂

夢迴童年

果香味濃

迴味人生

夕陽紅

奏響

生命樂章

與時代同步

童年的木屋

月光下

嚮往

印第安人

南島風情

童年印象

其他

美酒銀鍋

福祿

吉祥葫蘆

寜靜的魚

流淌

富貴有餘

碧波一扇盞

愛心永駐

葉幽香

福緣

八方來財

呼吸

往事

施展

齣殼

玉龍南瓜盅

一盞梅花

玉龍瓶

前言/序言

用戶評價

這本《中國食品雕刻藝術:器皿集》真是讓我大開眼界!一直以來,我對食品雕刻都有著濃厚的興趣,但總覺得它隻是停留在一些零散的菜肴裝飾層麵。直到拿到這本書,我纔發現原來食品雕刻的藝術可以如此博大精深,尤其是在器皿的創作方麵。書中精美的圖片令人贊嘆不已,每一件作品都像是鬼斧神工的藝術品,將原本平凡的瓜果蔬菜變成瞭栩栩如生的擺盤藝術。我尤其喜歡其中關於如何利用不同食材的特性來錶現不同器皿質感的講解,比如如何通過西瓜的厚實來雕刻齣沉穩的碗,又如何利用哈密瓜的細膩來塑造齣精緻的杯盞。書中不僅展示瞭成品,還穿插瞭一些創作思路和技巧的介紹,雖然不是手把手的教程,但足以點亮我的靈感。我迫不及待地想嘗試書中的一些基礎器皿造型,相信通過這本書的學習,我的宴請或傢庭聚會也能增添不少藝術的色彩,讓餐桌上的風景綫更加令人難忘。這本書不僅是藝術的欣賞,更是一種生活態度的體現,讓我看到瞭食物的無限可能。

評分拿到《中國食品雕刻藝術:器皿集》這本書,我最大的感受就是這本書打破瞭我對食品雕刻的固有認知。我原以為食品雕刻就是簡單的水果花刀,或是盤子邊的裝飾,但這本書讓我看到瞭它更宏大的可能性——將食物本身轉化為承載美食的藝術載體。書中關於器皿的構思和設計,不僅僅是單純的模仿,更是一種巧妙的融閤。我注意到書中提到瞭很多關於中國傳統建築、園林甚至是一些古代器物造型的靈感來源,這讓我覺得這本書不僅僅是一本關於雕刻的書,更是一本關於中國美學和文化藝術的書。它讓我思考,如何將一件藝術品,也就是這些雕刻而成的器皿,與它將要盛放的食物本身産生對話。書中對一些大型雕塑性器皿的展示,更是讓人嘆為觀止,它們不僅僅是擺設,更是整個宴會氛圍的點睛之筆。對於我來說,這本書提供的更多是一種對“形式與功能”的全新理解,讓我看到瞭食品雕刻在空間營造和體驗式餐飲中的巨大潛力。

評分我對《中國食品雕刻藝術:器皿集》這本書的整體印象是:高端、專業,而且極具啓發性。這本書的裝幀設計就非常考究,紙質優良,圖片印刷精美,每一頁都透著一種質感。作為一名專業的廚師,我一直在尋找能夠提升菜品呈現方式的靈感,而這本書恰恰滿足瞭我的需求。書中展示的器皿雕刻作品,其復雜度和精細度都達到瞭一個相當高的水平,很多作品的細節處理讓人驚嘆,例如那些鏤空、浮雕、甚至仿金屬光澤的處理,都體現瞭作者高超的技藝和對材料的深刻理解。書中對一些大型宴會或特殊場閤的器皿設計有著詳細的闡述,這對於我們提升整體宴會品味非常有幫助。我特彆關注瞭書中關於如何設計和製作能夠承載菜肴的“功能性”器皿的部分,這在實際操作中非常重要。雖然這本書並沒有詳細的手把手教學,但它所提供的思路和案例,足以讓有一定基礎的雕刻師進行更深入的探索和創新。它讓我看到瞭食品雕刻在高端餐飲領域的無限潛力。

評分老實說,一開始拿到《中國食品雕刻藝術:器皿集》這本書,我抱著一種試試看的心態。我對中國傳統文化一直情有獨鍾,而食品雕刻作為一種古老的民間藝術,總覺得它充滿故事。這本書沒有讓我失望,它所呈現的器皿雕刻,簡直是把中國傳統器皿的美學和雕刻技藝完美地結閤在瞭一起。書中對每一種器皿的介紹都充滿瞭曆史和文化底蘊,比如那些模仿古代青銅器、陶瓷器的造型,每一個細節都經過瞭精心考究,讓人仿佛穿越迴瞭曆史的長河。我尤其欣賞書中對不同朝代器皿風格的解讀,以及如何將其融入食品雕刻之中。這不僅僅是簡單的模仿,更是一種藝術的再創造。書中還提到瞭一些關於色彩搭配和裝飾紋樣的運用,這些都讓作品更具生命力和藝術感。對於我這樣一個對中國古典美學有著情懷的人來說,這本書無疑是寶貴的精神食糧,它讓我看到瞭食物雕刻的文化深度,也讓我對中國傳統藝術有瞭更深的理解和敬意。

評分《中國食品雕刻藝術:器皿集》這本書,就像是一次奇妙的食材變身之旅。我本來就是一個喜歡動手做菜的人,尤其是喜歡給菜肴增添一些小驚喜,所以當我在書店看到這本書時,立刻就被它吸引瞭。書裏展示的那些用瓜果蔬菜雕刻齣來的器皿,簡直太不可思議瞭!我以前隻知道雕刻一些簡單的花鳥,沒想到原來可以用食材做齣這麼精美的“容器”。書中展示的很多器皿造型都很彆緻,有些像古樸的壇子,有些又像精緻的碗碟,而且都是用不同的水果和蔬菜製作的,這讓我非常好奇它們是如何實現的。雖然書中沒有具體的製作步驟,但我從那些精美的圖片中,已經能感受到雕刻師傅們的心思和巧手。我特彆喜歡書裏介紹的關於如何利用不同食材的顔色來搭配器皿的那些想法,比如用紅心火龍果來模擬釉彩,用黃瓜的綠色來錶現器皿的清新感。這本書讓我在享受烹飪樂趣的同時,也學會瞭如何用更藝術的方式來呈現我的美食,讓普通的餐桌也變得充滿生活情趣。

評分有些傢長說:"我的小孩就是不愛看書,有什麼辦法可想?"我說:"這很簡單!你讀書,他們就愛讀書瞭!"沒有比這更簡單的方法瞭。

評分還可以吧???

評分:..孔令海1.孔令海

評分《慎小嶷:十天突破雅思口語(劍9版)》針對2013年IELTS口試的應試技巧進行瞭深入分析並極為係統地介紹瞭在海外真實使用的IELTS口語應試所需的語言。全書包括三個部分:正文、附贈的學習手冊與光盤。本書劍8版的正文按照天數劃分內容,在十天裏緊密結閤《劍9》對最新口語測試特點與應試策略進行瞭詳盡剖析,並結閤《劍9》所體現齣來的考題特點增加瞭富有針對性的必備語言點,便於考生使用。本書作者有多年的海外生活經曆,在使用最真實的海外地道英語錶達對口試題庫進行透析的同時,還對中國考生容易陷入的誤區進行瞭中肯的提醒。附贈學習手冊匯集瞭國外口語常用錶達法的精華,考生可以隨身攜帶、隨時學習。光盤部分的錄音緊隨正文和附贈手冊的變化,由英籍專業人士朗讀,便於考生模仿和練習。本書作者對於真實海外生活和中國學生的口語瓶頸均具有極為深刻的瞭解,並著有暢銷書《十天突破雅思寫作》和《十天突破IELTS寫作完整真題庫與6-9分範文全解》。 作者簡介 我的中文名字叫慎小嶷,英文名字叫Patrick,很多學生也喜歡簡單地稱呼我Pat。長期在美國、加拿大兩國生活,讓我對英語這種世界上越來越多的人使用的交流工具有瞭更加直接的體驗。2004年我開始在環球雅思學校的幾個外地分校教授雅思課程,2005年起開始在環球雅思北京總校主講雅思寫作、口語兩門課程。直到2009年底我迴到北美,在環球雅思北京總校曆次統計的學生全年反饋總評中,口語、寫作這兩科的教師總分排名我都名列前茅,“主講教師”四個字應受之無愧。 《慎小嶷:十天突破雅思口語(劍9版)》針對2013年IELTS口試的應試技巧進行瞭深入分析並極為係統地介紹瞭在海外真實使用的IELTS口語應試所需的語言。全書包括三個部分:正文、附贈的學習手冊與光盤。本書劍8版的正文按照天數劃分內容,在十天裏緊密結閤《劍9》對最新口語測試特點與應試策略進行瞭詳盡剖析,並結閤《劍9》所體現齣來的考題特點增加瞭富有針對性的必備語言點,便於考生使用。本書作者有多年的海外生活經曆,在使用最真實的海外地道英語錶達對口試題庫進行透析的同時,還對中國考生容易陷入的誤區進行瞭中肯的提醒。附贈學習手冊匯集瞭國外口語常用錶達法的精華,考生可以隨身攜帶、隨時學習。光盤部分的錄音緊隨正文和附贈手冊的變化,由英籍專業人士朗讀,便於考生模仿和練習。本書作者對於真實海外生活和中國學生的口語瓶頸均具有極為深刻的瞭解,並著有暢銷書《十天突破雅思寫作》和《十天突破IELTS寫作完整真題庫與6-9分範文全解》。 作者簡介 我的中文名字叫慎小嶷,英文名字叫Patrick,很多學生也喜歡簡單地稱呼我Pat。長期在美國、加拿大兩國生活,讓我對英語這種世界上越來越多的人使用的交流工具有瞭更加直接的體驗。2004年我開始在環球雅思學校的幾個外地分校教授雅思課程,2005年起開始在環球雅思北京總校主講雅思寫作、口語兩門課程。直到2009年底我迴到北美,在環球雅思北京總校曆次統計的學生全年反饋總評中,口語、寫作這兩科的教師總分排名我都名列前茅,“主講教師”四個字應受之無愧。 《慎小嶷:十天突破雅思口語(劍9版)》針對2013年IELTS口試的應試技巧進行瞭深入分析並極為係統地介紹瞭在海外真實使用的IELTS口語應試所需的語言。全書包括三個部分:正文、附贈的學習手冊與光盤。本書劍8版的正文按照天數劃分內容,在十天裏緊密結閤《劍9》對最新口語測試特點與應試策略進行瞭詳盡剖析,並結閤《劍9》所體現齣來的考題特點增加瞭富有針對性的必備語言點,便於考生使用。本書作者有多年的海外生活經曆,在使用最真實的海外地道英語錶達對口試題庫進行透析的同時,還對中國考生容易陷入的誤區進行瞭中肯的提醒。附贈學習手冊匯集瞭國外口語常用錶達法的精華,考生可以隨身攜帶、隨時學習。光盤部分的錄音緊隨正文和附贈手冊的變化,由英籍專業人士朗讀,便於考生模仿和練習。本書作者對於真實海外生活和中國學生的口語瓶頸均具有極為深刻的瞭解,並著有暢銷書《十天突破雅思寫作》和《十天突破IELTS寫作完整真題庫與6-9分範文全解》。 作者簡介 我的中文名字叫慎小嶷,英文名字叫Patrick,很多學生也喜歡簡單地稱呼我Pat。長期在美國、加拿大兩國生活,讓我對英語這種世界上越來越多的人使用的交流工具有瞭更加直接的體驗。2004年我開始在環球雅思學校的幾個外地分校教授雅思課程,2005年起開始在環球雅思北京總校主講雅思寫作、口語兩門課程。直到2009年底我迴到北美,在環球雅思北京總校曆次統計的學生全年反饋總評中,口語、寫作這兩科的教師總分排名我都名列前茅,“主講教師”四個字應受之無愧。

評分我發現,人們常常把這樣的事情當作人性最可貴的錶露:七尺男子漢坐在廚房裏和三姑六婆磨嘴皮子,或者衣裝筆挺的男女們坐在海濱,談論著高尚的、彆人不能理解的感情。我不喜歡人們像這樣沉溺在人性軟弱的部分之中,更不喜歡人們總是這樣描寫人性。 一個常常在進行著接近自己限度的鬥爭的人總是會常常失敗的,一個想探索自然奧秘的人也常常會失敗,一個想改革社會的人更是會常常失敗。隻有那些安於自己限度之內的生活的人纔總是“勝利”,這種“勝利者”之所以常勝不敗,隻是因為他的對手是早已降伏的,或者說,他根本沒有投入鬥爭 我覺得問題就齣在,他們認定瞭自己所持有的那一套價值係統,哪怕沒有強加於你,也要固執地堅守,並且隻要一有機會就要擺齣來。他們以一種似乎柔和的方式在我耳旁聒噪,希望我能慢慢軟化。

評分我的小兒子一歲多的時候, 有天晚上傢裏的人吃完飯都在看書,他也吃著大拇指坐在一旁看書。我發現他書都拿倒瞭,笑著問他:"書都倒瞭,還看什麼?"他說:"你們都在看書,我也隻好看書!"讀書的習慣是可以養成的,就像小鳥習飛一樣,能不能養成習慣,完全要看傢長。

評分喜歡,會一直在京東購書發貨真是齣乎意料的快,昨天下午訂的貨,第二天一早就收到瞭,贊一個,書質量很好,正版。獨立包裝,每一本有購物清單,讓人放心。幫人傢買的書,周五買的書,周天就收到瞭,快遞很好也很快,包裝很完整,跟同學一起買的兩本,我們都很喜歡,謝謝!今天傢裏沒有牛奶瞭,我和媽媽晚上便去門口的蘇果便利買瞭一箱牛奶和一點飲料。剛好,蘇果便利有一颱電腦壞瞭,於是便開啓瞭另外一颱電腦。因為開電腦和調試的時間,隊伍越排越長。過瞭7分鍾,有一個阿姨突然提齣把鍵盤換瞭,這樣就能刷卡瞭。我媽媽就在旁邊講瞭一句鍵盤

評分sdfsdffffffffff

評分看到這本書的名字,我想很多人一定會和我有一緻的看法。 “成功就靠這點破英語”,這樣的標示不比“超級成功學”這樣的心靈雞湯號召力來得弱,但是卻沒有落伍的形而上學那般虛無縹緲。 不得不承認英語在現在社會的地位,它是一個看得見摸得著的製勝武器,靠英語成就自己的人不勝枚舉,這樣的成功復製法實實在在,有血有肉。 如果這本書暢銷,我們不會覺得奇怪,因為它正中很多人的下懷。這個社會的浮躁之風由來已久,沒有主流思想的遏製,導緻浮躁之人愈加浮躁。 隻靠一本書,就能贏天下麼? 我們對於任何一本暢銷書的宣傳語都要清醒理智地看待,也許你因為它而熱血沸騰一時衝動,但是冷靜下來你要清醒地麵對,即便再經典的著作,我們都需要根據自己的情況,取其精華去其糟粕。 把這些問題都想清楚,那麼不得不說,除瞭映襯錶麵的那些浮躁之氣,我在這本書裏也看到瞭很多很多。 如果說在學英語的人中有兩個極端,有一類人基礎雄厚,腦子裏的單詞車載鬥量,就是無法開口;還有一類人基本上搞不清楚語法,會的那幾個復雜詞匯屈指可數,但是就是能隨時隨地和老外談笑風生。 那麼以我的角度看,英語六級雖然沒有過600,不過肯定也是脫離英語小白菜的行列瞭,那麼完全有能力綜閤兩類人的長處。顯然,我認為先具備第二類人的能力是最劃算的。這也是這本書講述最核心有價值的東西。 我覺得,作者這種用最少的時間取得最明顯效果的抓重點思想是最值得藉鑒的。無論是看美劇,模仿發音,還是選擇地道有亮點的句式,精中選精,都能夠讓我們迅速看到進步的成果,可以說是一種非常市場化的包裝手段。這是對每個在英語學習道路上奮鬥的筒子們最大的鼓舞。 那麼在此基礎上再擴充自己的儲備,很顯然會事半功倍。 笑傲江湖裏的華山派的劍宗和氣宗之爭,是一個很有意思的辯題,那麼顯然是劍宗贏瞭,不管道理上是否經得起推敲。 我覺得英語也是這樣,先把劍招練得齣神入化,已經可以擊退一大把敵人瞭,畢竟我們不需要和那麼多絕頂高手拼個你死我活。然後苦練內功,你會發現早已經走在同輩的前列瞭,彆人隻有望你項背的份兒。 成功是擺在那的,不過要等待你揭開浮躁的麵紗 。 網上有很多免費的雜誌,實際生活中是需要買的,多看,審美自然提高瞭,穿著好瞭,迴頭率我就不說瞭 最科學 主要是飲食設計方麵,建議好好研究一下,因為我不知道你那兒的飲食習慣

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![民國:味·道 [Feast Life Culture] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11386834/rBEhWVLTSwAIAAAAAACvfqUXMawAAH1TgGlx1EAAK-W908.jpg)