具体描述

内容简介

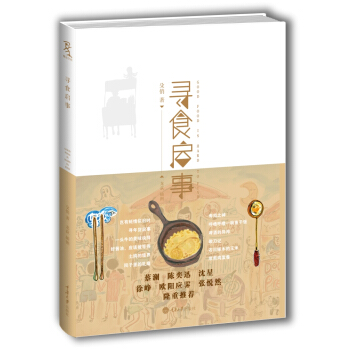

灶披间,即上海人所谓的厨房。半间灶披间,是制作美食的地方。70篇关于美食的美文,涉及江南的时令小菜、节令点心,亦有中西合璧的改良西餐、海纳百川的各地菜式,那些平常日子里的美食体验,由作者充满灵性的文字呈现出来,令人垂涎。作者简介

食家饭,美食专栏作家,文字刊于《上海壹周》、《香港商报》等媒体。目录

青菜做的宁波(火靠)菜白斩鸡

吃笋

人生第一道菜

蒜蓉开片虾

暴腌鲈鱼

so Much Spring之拌双笋

so Much Spring之马兰头拌香干

so MuCh Spring之香椿芽拌豆腐

韭菜炒螺蛳肉

二刀草头

成蹄?蒸茭白

本地豆

小豌豆与她的豆荚

酱油河虾

荠菜馄饨

刀鱼

苔条花生米

酿蛤蜊

炒腰花

清炒豆苗――只需要加一点点盐

本帮红烧肉

鱼生

馒头两生花

雅舍菜谱之西湖醋鱼

雅舍谈吃之鸡刨豆腐

糕

八宝辣酱

红米苋白米苋

绿豆芽炒榨菜

萝卜干炒毛豆

泡饭啊泡饭

百变冬瓜汤

金砖银砖

风扇冷面

丝瓜毛豆老油条

恋恋葱油香

鸡毛菜洋山芋汤

王琦瑶的家宴

海派西餐和奶油菜心

冲一只汤

苦瓜炊排骨

卷心菜做的两道菜

――手撕包菜和卷心菜汤

墨鱼大(火靠)

包脚布与煎饼果子

怀旧西餐――罗宋汤

生炒鳝丝

茄汁花菜与私房花菜碎

香茜皮蛋鱼片汤

大闸蟹季

极品蟹粉与青楼菜

黄鱼羹

猪油

猪油渣豆腐羹

炒双冬

茄姜汆猪肝

红烧划水

荸荠木耳炒肉片

带鱼很忙

鲜肉月饼

好酒

冰糖羊肉

宁波年糕

小萝卜鸭舌汤

姐姐黄鱼面

牛肉清汤

鲅鱼水饺

吃汤团还是吃元宵

咖啡馆

弄堂小菜

精彩书摘

写食文章,我最爱读梁实秋的《雅舍谈吃》。梁实秋出身官宦之家,家道殷实。祖籍浙江,落籍北平,父母都精于烹饪,又在海外留学生活多年,有兼容中华南北饮馔之精,并蓄西洋风味的先天优势。梁实秋虽然在学术著作中引经据典,写起小品文章,却是一味朴实无华,极少掉书袋,更无生僻冷拗字眼冒出来吓人。写《核桃酪》、《瓦块鱼》是精到而不刁钻,能窥佳肴堂奥而不卖弄;写《韭菜篓》从贩夫走卒的韭菜饺子到东兴楼的韭菜篓,雅俗共赏;而《酸梅汤》中,那段自制酸梅汤不得,反被信远斋老板抢白的趣事,阅之令人喷饭。活脱脱一儒雅饕客,实在好文字。

梁实秋在《雅舍谈吃》里常常提及他自创、尝试或者改良的菜点。如,鸡刨豆腐、菜包、溜黄菜、松枝烤肉、“简易薄”(春饼)。是个美食的积极实践者。《雅舍谈吃》虽不是一本菜谱,但因他写得生动有趣,也常令我产生按图索骥的冲动。

《雅舍谈吃》中的醋溜鱼用的是草鱼,但草鱼肉厚,为快速汆透,必须将鱼平剖成两爿,一般人刀工不济,操作很有点难度。我选用鳊鱼代替,鳊鱼鱼身扁扁的,可以直接汆水。春天的鳊鱼最为肥美,所谓“春鳊秋鲤”。鱼肚上附着一层晶莹的脂肪,肉质细嫩。买一条一斤二两左右的洗净备用。

准备姜茸一堆。姜是老的辣,但老姜吃起来有渣滓,口感欠佳;用子姜幼嫩有余辛辣味不足。这西湖醋鱼调料极简,姜是主要角色,马虎不得,所以要选一块稍老的子姜才能两全。煮一锅葱姜水,一会儿汆鳊鱼用,鳊鱼是活杀的,不需要加料酒。另起一火头,用米醋、极少量白糖和淀粉勾一个玻璃芡。这时,大锅水已沸,投入鳊鱼加盖大火焖煮。一般这样大小的鳊鱼,六七分钟即已汆透。如果是透明的锅盖更好,看到鳊鱼的腹鳍翘起,鱼眼鼓出,即可出锅。鳊鱼装盘,快速均匀地淋上芡汁,撒上嫩黄的姜茸上桌。

西湖楼外楼的醋鱼上桌,还有个挑鱼眼的小噱头。就是将被醋汁覆盖的鱼眼挑出,与画龙点睛异曲同工,让食客看着觉得鱼儿分外鲜活,增加食趣。

前言/序言

用户评价

这本书给我的感觉非常独特,它不像市面上那些快餐式的读物,而是需要静下心来细细品味的。作者的叙事风格非常沉稳,节奏不疾不徐,但却能在不动声色间勾勒出深刻的意境。我特别欣赏作者对于环境描写的功力,那种独特的地域风情,那种浓厚的人文气息,都被描绘得栩栩如生。我仿佛能感受到扑面而来的风,听到远方的钟声,看到炊烟袅袅升起。这种身临其境的感觉,让我对书中所设定的那个世界产生了强烈的归属感。而且,书中人物的对话,也充满了生活智慧和人生哲理,没有空洞的说教,只有点到为止的启发。我常常在读完某一段对话后,会陷入沉思,回味其中蕴含的深意。这本书不是那种能够让你在短时间内看完就丢在一边的作品,它会让你在读完之后,依然久久不能忘怀,甚至会时不时地回想起书中的某些片段,某些人物。它就像一杯陈年的老酒,越品越有味道,越品越能体会到其中的醇厚。

评分我承认,一开始是被书名吸引的,觉得很有生活气息,但真正读进去之后,才发现它远不止如此。这本书最大的魅力在于其极其贴近现实的细节刻画,仿佛能闻到油烟味,听到锅碗瓢盆的碰撞声。作者对生活琐碎之处的描写,充满了温暖和力量。它不像某些作品那样追求戏剧性的冲突,而是从平淡中见真情,从日常中见不凡。我读到了一些关于邻里之间、家人之间的互动场景,虽然没有惊天动地的爱情,没有轰轰烈烈的壮举,但那种朴实无华的情感,却足以打动人心。我尤其喜欢书中对时代变迁下个人命运的描绘,那种时代洪流中的个体挣扎与选择,既让人心酸,又让人感受到生命的坚韧。作者没有刻意去拔高人物,也没有刻意去贬低,而是用一种平静的笔触,记录下那些属于普通人的故事。我感觉这本书就像一本相册,里面珍藏着许多泛黄的老照片,每一张都记录着一段时光,一段记忆,一段属于普通人的生活。它让我重新审视了生活中的点滴,感受到了平凡的可贵。

评分这本书的文字功底,简直可以用“惊艳”来形容。我尤其欣赏作者在语言上的驾驭能力,那种洗练而又富有韵味的表达,读起来有一种淡淡的诗意,却又不失故事的张力。书中对人物心理的揣摩,更是达到了一个炉火纯青的地步。作者似乎能够洞察角色的内心世界,将他们那些细微的情绪变化、纠结的内心挣扎,都描绘得淋漓尽致,让我感同身受。我反复读了一些描写主人公内心活动的段落,每次都能从中读出新的东西,感受到作者的用心。而且,这本书的结构设计也很巧妙,虽然我还没有完全揭开谜底,但我能感觉到作者在埋设伏笔,并且这些伏笔都衔接得非常自然,不会让人觉得突兀。我猜想,故事的结局一定会有出人意料之处。这种层层递进的叙事方式,让我对接下来的情节充满了好奇和期待。这本书不仅仅是讲述一个故事,更像是在带领读者进行一场心灵的探索,去理解人性的复杂,去感受生活的酸甜苦辣。我非常享受这种沉浸式的阅读体验,感觉自己仿佛在和作者一起,共同创造这个世界。

评分我真的被这本书深深吸引了,虽然我还没有来得及全部读完,但仅凭已经翻阅的部分,我就可以断定它是一部值得反复品味的作品。作者的文字非常有画面感,读着读着,我仿佛置身于那个时代、那个地方,感受着人物的喜怒哀乐。特别是对生活细节的描绘,那种朴实却又充满力量的描写,让我对书中人物的命运产生了强烈的共情。我特别喜欢作者塑造的几个女性角色,她们不是那种完美无缺的英雄,而是有血有肉、有缺点有坚持的普通人。她们在各自的生活困境中挣扎,却又从未放弃对美好生活的向往。这种真实感,是我在许多书中都难得一见的。而且,这本书的叙事节奏把握得很好,既有引人入胜的情节,又不乏细腻的情感刻画。每一次翻页,都带着一丝期待,想知道接下来会发生什么,想知道这些人物的命运将走向何方。我已经在脑海里勾勒出了许多场景,甚至感觉自己也成为了故事的一部分。这本书就像一个老朋友,在不经意间闯入了我的生活,并留下了深刻的印记。我迫不及待地想一口气读完它,然后在合上书本的那一刻,回味那些触动我心灵的瞬间。

评分说实话,这本书给我带来了一种久违的阅读的纯粹快乐。作者的文字有一种魔力,能够将最普通的事物描绘得引人入胜。我尤其惊叹于作者对人物性格的塑造,每一个人物都好像是从现实生活中走出来的,有自己的喜怒哀乐,有自己的烦恼与坚持。我能够清晰地感受到他们的成长与蜕变,仿佛看着他们在我眼前一点点地展开人生的画卷。而且,这本书的情感表达非常内敛,但却异常饱满。那种深沉的情感,不是通过激烈的语言来宣泄,而是通过细腻的描绘,通过人物之间的眼神交流,通过那些看似不经意的细节来传递。我常常在读到一些感人的情节时,眼眶会不自觉地湿润。这本书不仅仅是关于故事,更是关于情感,关于那些藏在心底的,不易察觉却又无比珍贵的情感。它让我重新审视了人与人之间的关系,感受到了爱与被爱的力量。这本书让我感觉,即使在最艰难的时刻,也总有温暖的力量在支撑着我们前行。

评分编辑推荐

评分波哥大(哥伦比亚,2007年)

评分"书很新,包装很好,送货很快

评分小时候上海人家日常的小故事,有些是父辈的故事,觉得很有趣

评分棒棒的,JD买书最快最方便,希望多进一些老书好书,写食书籍

评分如果不是专业研究者,建议普通读者选择人民日报出版社09年4月出的版本,胡长明翻译,是全译典藏图文本。需要学术研究的话,还是读英文原著的好。 国富论目前比较多见的有8种译本。 一是较早的商务印书馆版本,1930年由郭大力、王亚南译(王亚南曾任厦门大学校长),1972年再版。去年因为总理说自己喜欢《道德情操论》,引得出版界热捧亚当斯密的著作,上海三联书店于今年初乘势将这个版本再版推出。 "

评分娓娓道来......读起来是一种享受

评分贝鲁特(黎巴嫩,2009年)

评分后来,在整理这些记录要归档时,我才发现里面竟然有20多小时的录音和1000多张抄写好的笔记。在这份编年史里,有容量超过50兆的电子邮件、备忘录、预算、报告、计时表、提议以及业绩审核表。除了这些电子记录之外,我还收集了许多约会日程表、通信、手册、报纸、图画、原型机图样、照片以及录像带等物品。GO的董事会和员工都明白我在为出书作准备,他们中间也有许多人赞助了各种重要的文件。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有