具体描述

商品详情

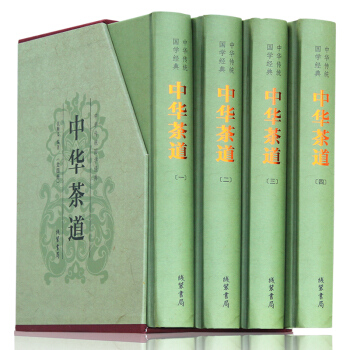

书名:中华传统国学经典:中华茶道(精装全四册)

yuanjia:299元

作者:张顺义 著

出版社:线装书局

出版日期:2016-06-01

ISBN:9787512021242

字数:987000

页码:1216

版次:1

装帧:平装

开本:32开

内容简介

......

暂时没有目录,请见谅!

用户评价

读罢《中华茶道》的第一部分,我仿佛进行了一场穿越时空的茶文化之旅。以往对于茶的认知,更多停留在表面的“好喝”与“不好喝”,但这本书却像一把钥匙,为我打开了通往深层理解的大门。它没有急于教导如何泡出一杯“完美”的茶,而是先带我领略了茶的“前世今生”。从神农尝百草的传说,到唐代陆羽《茶经》的划时代意义,再到宋代点茶的精致与风雅,每一个章节都像是在娓娓道来一个关于茶的故事。 我尤其被书中关于不同地域茶文化的描述所打动。了解到南方产茶区的精细栽培和独特工艺,北方饮茶习俗的豪放与温暖,甚至地域差异如何影响了茶叶的风味和人们的饮用习惯,这一切都让我对“中国茶”这个概念有了更立体、更深刻的认知。它让我意识到,每一次品茗,不仅仅是在享受茶叶本身的滋味,更是在品味一种地域的风情,一种历史的沉淀,一种生活方式的传承。这种对“源”的探究,为后续的学习打下了坚实的基础,也激起了我深入了解更多细节的强烈愿望。

评分这套《中华茶道》简直就是我寻觅已久的宝藏!一直以来,我对茶文化都怀揣着浓厚的好奇,总觉得泡一杯好茶,品一杯好茶,不仅仅是简单的饮品,更是一种生活哲学,一种人与自然的对话。然而,市面上零散的书籍总是难以满足我系统学习的渴望。直到遇见这套精装全四册的《中华茶道》,我才真正感觉触碰到了中国茶文化的精髓。 从书的装帧来看,就足以彰显其珍贵。沉甸甸的精装本,纸张的质感也是上乘,拿在手里就有一种厚重感和仪式感。翻开第一册,就被精美的插图和考究的排版所吸引,仿佛一下子穿越回了那个以茶会友、煮雪烹泉的古代文人雅士的世界。书中对茶的历史渊源、不同茶类的起源和发展,都做了详尽的介绍,我这才了解到,原来我们熟悉的绿茶、红茶、乌龙茶,背后都有着如此丰富多彩的故事和演变。它不仅仅是介绍“是什么”,更是深入探讨了“为什么”。

评分当我翻开这套书的第三册,我感觉自己已经从一个旁观者,逐渐变成了一个积极的参与者。这本书不再是简单地“告诉”我茶是什么,而是开始“教”我如何与茶建立更深的联系。它详细阐述了“泡茶”的艺术,这远比我想象的要复杂和讲究得多。从选择合适的茶具,到掌握水温的细微差别,再到投茶量的精准计算,每一个环节都透露着对细节的极致追求。 书中对于不同茶类推荐的冲泡方法,简直是为我量身定制的指南。例如,对于娇嫩的绿茶,水温不能过高,以免烫伤茶叶,出汤要快,以保留其清鲜的滋味;而对于需要舒展的乌龙茶,则需要较高的水温和更长的浸泡时间,才能充分激发其馥郁的香气和醇厚的口感。更令我惊喜的是,书中还讲解了如何根据茶叶的特点,调整注水的方式和力度,甚至还提到了“润茶”的必要性。这种循序渐进、由浅入深的讲解方式,让我觉得泡茶不再是枯燥的程序,而是一种充满智慧和乐趣的创造过程。

评分第二册的阅读体验,让我感觉自己像一个初窥门径的学徒,在经验丰富的老茶师的指导下,开始真正接触“术”的层面。这本书的重点,显然已经从宏观的历史文化转向了微观的技艺和鉴赏。对我而言,最大的启发在于它对“识茶”这个环节的细致入微。以往我只能凭感觉判断茶叶的好坏,但书中却详细列举了从茶叶的外形、色泽、干香,到冲泡后的叶底、茶汤的颜色、香气,甚至是滋味的变化,都有一套严谨的鉴别方法。 它讲解了如何通过观察茶叶的“身骨”来判断其生长环境和采摘季节,如何通过闻茶叶的“韵味”来辨别其发酵程度和储存情况。特别是对于茶叶内含物的介绍,虽然没有过于深奥的化学术语,但却清晰地阐释了为什么不同的茶叶会有不同的风味特征。这种系统性的知识,让我不再是盲目地品尝,而是能够带着目标去观察、去感受,每一次品茶都变成了一次有趣的“侦探”游戏,去发现茶叶背后隐藏的秘密。

评分终于来到了这套书的第四册,我感觉自己已经完成了从“入门”到“提升”的蜕变,真正开始享受“品茶”的乐趣,并且对“中国名茶”有了更深的认识。这一部分的内容,让我觉得像是走进了一个琳琅满目的中国名茶博物馆,每一页都充满了惊喜和诱惑。书中不仅仅是简单地罗列了各种名茶的名字,而是深入地介绍了它们的产地、历史典故、独特工艺,以及最关键的——品鉴方法。 我一直对那些名字如雷贯耳的茶叶心生向往,比如西湖龙井的“色绿、香郁、味甘、形美”,安溪铁观音的“馥郁持久,七泡有余香”,而这本书则把我带入了更加细致的品鉴世界。它讲解了如何通过观察茶汤的色泽判断其纯净度,如何通过闻干茶和湿茶的香气分辨其细微的差别,又如何通过茶汤在口中的回甘和喉韵来体会茶的内敛与深邃。特别是关于“中国名茶”的介绍,让我看到了中国茶叶品种的丰富多样和品质的卓越非凡,也让我对饮茶习俗有了更深刻的理解,不再是简单的“喝茶”,而是一种充满仪式感和文化内涵的体验。

评分邮政快递好,商品也满意。

评分书不错,希望多做活动,物流快.

评分据兔兔兔了解具体旅途

评分质量挺好的!

评分包装好,印刷质量好

评分书不错

评分包装还行,不过纸张和钉线挺差的,也对得起这价格了。

评分线装书局出版的书质量就是不错,内容丰富多彩,值得好好拜读!就是发货速度太慢!

评分挺好的,有时间好好看看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有