具体描述

基本信息

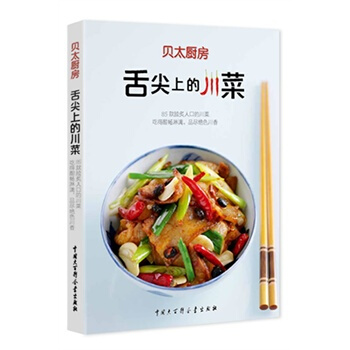

书名:舌尖上的川菜--85款传统的、家常的、本味的、市井的川之味,让你吃得酣畅淋漓,在舌尖上品尽绝色川香

定价:32.80元

作者:《贝太厨房》工作室

出版社:中国大百科全书出版社

出版日期:2012-09-01

ISBN:9787500090137

字数:

页码:208

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.499kg

编辑推荐

每个地方的人,对待食物的方式,其实就是一种文化。这种关系深深植根于我们的记忆中,甚至人格里。川菜给人的固有印象就是麻辣,但事实上,川菜的博大精深远甚于此,光是复合味型就有二十多种,川人就像艺术家一样运用泡椒、泡姜、芽菜、醪糟等进行调味,将食材变化出各种令人陶醉不已的滋味。在这本书里,我们将为你一一揭示川菜的秘密,传统的、家常的、本味的、市井的川之味,你也能按图索骥,一一实现,在舌尖上体验全方位的四川之美。

内容提要

川菜,可以说是四大菜系中影响大的一个。说到川菜的品格,就离不开那秀美的山川取之不尽的丰富食材,以及由此而孕育出川人那闲适、乐天的个性。川菜的七滋八味,就来源于富有创意地运用各种食材的搭配,进行精巧的加工。辣椒从南美的传入,的确影响了川菜,但川菜,不是只有辣而已。一本书想要概括川菜是不可能的,贝太厨房从难忘经典、温馨家馔、乡野土趣以及街头巷尾这四个角度出发,尊重传统,珍惜本味,真实再现了活生生的川菜,让大家如同亲临体验这说不尽道不完的巴山蜀水。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

最让我惊喜的是,这本书的选菜角度非常刁钻,很多都是我平时在饭店里很少点到,但却记忆中萦绕的那种味道。比如,它收录了几道看似不起眼的小凉菜,但却是检验川菜馆基本功的试金石。像那种拌上秘制红油的“夫妻肺片”的简化版,或者那种用藤椒油来提升清香的“藤椒耳片”,这些菜式往往是家庭聚餐时用来开胃、解腻的法宝。作者在这些小菜的处理上,毫不含糊,连香菜、葱花的切割方式都有所讲究。这表明了作者对川菜体系的理解非常全面,不是只关注那些大鱼大肉的主菜。而且,这本书在材料替换方面也提供了很多实用的建议,比如如果找不到新鲜的“泡姜”,可以用什么来代替,以及这样替换后味道会有什么细微的变化。这是一种真正为读者着想的态度,让我们在面对食材限制时,依然能坚守住川菜“本味”的底线,继续我们的美食探索之旅,实在是太棒了。

评分哇,终于拿到这本期待已久的川菜书了!光看书名就让人忍不住咽口水,“舌尖上的川菜”这几个字简直就是美食地图的暗号。我一直觉得,川菜的魅力就在于它的烟火气和那种深入骨髓的“巴适”。我手里这本书,封面设计得就很有意思,那种略带复古的油墨质感,让人仿佛能闻到灶台上热油爆香花椒的那个瞬间。我翻开目录,看到里面收录的菜式,简直是眼花缭乱,没有那种故作高深的创新菜,全都是实实在在的老底子做法。比如那道经典的“水煮肉片”,讲究的是油的温度和辣椒面的火候,稍微一差,那股麻辣的层次感就散了。这本书的排版也做得特别人性化,图文并茂,步骤分解得非常细致,即便是厨房新手,照着做也能成功个八九不离十。我特别留意了关于郫县豆瓣酱的选择和处理那一小节,那真是川菜的灵魂所在,作者在这方面下了不少功夫,推荐了好几种不同年份的豆瓣酱,告诉我它们的区别和适用菜肴,这种专业又不失亲切感的指导,真是太难得了。我已经迫不及待想试试看里面的“宜宾燃面”的做法了,据说要用红油慢炒,香气逼人,光是想象那个画面,我的胃就已经开始抗议了。

评分坦白讲,市面上川菜谱子太多了,很多都是大杂烩,什么菜系都想沾边,结果什么都没做好。但这本《舌尖上的川菜》给我的震撼在于它的“纯粹性”。它非常专注地聚焦于那种最接地气、最能代表老成都、老重庆人日常餐桌味道的菜肴。我注意到,里面有很多菜肴的配料表,是那种你在普通超市就能买到的寻常物件,没有动辄要求进口的稀有香料,这极大地降低了我们这些普通家庭读者的尝试门槛。作者似乎很清楚,真正的川味精髓,不在于用了多贵的食材,而在于对基础调味——盐、糖、酸、辣、麻、鲜、香的精准平衡与叠加。举个例子,书中对“泡椒凤爪”的制作流程介绍得极其详细,从泡菜坛子的选择、泡水的比例到发酵的时间把控,每一个环节都给出了可操作的建议。这说明作者不仅是会做菜,更是对传统发酵工艺有着深刻的理解。读完这一章,我感觉我离开坛子做出那一缸酸爽脆口的泡菜已经不远了。

评分这本书给我的感觉,完全不是那种高高在上的美食殿堂出品,更像是邻居家那位手艺精湛、热衷于分享的老嬢嬢的私房菜谱集。我尤其欣赏作者对“本味”的执着追求。现在很多川菜馆为了追求新奇口感,把甜味、酸味弄得过于突出,反而失了川菜那种“一菜一格,百菜百味”的精髓。这本书里,对那些看似简单却极考功夫的家常菜,比如“回锅肉”和“鱼香肉丝”,讲解得极其到位。它没有只停留在告诉你放什么调料,而是深入到了食材的前期处理和火候的掌控上。比如,讲到回锅肉的“灯盏窝”,那种肥而不腻、篣在锅里的状态,光是文字描述就让人感受到厨师的用心。我以前总觉得自己的回锅肉做得不够地道,现在对照着书里的细节一看,原来是我煸炒五花肉的时间还不够,没达到那种“吐油”的境界。这种细节的挖掘,对于我们这些想在家复刻地道风味的爱好者来说,简直是醍醐灌顶。它让做川菜变成了一种可以被精准掌握的艺术,而不是玄乎其玄的运气。

评分这本书的阅读体验非常“酣畅淋漓”,不是那种枯燥的菜谱堆砌,更像是跟着一位经验丰富的老前辈在厨房里边切菜边聊天。文字风格非常活泼,带着一股子四川人特有的爽朗劲儿。比如,在介绍一道“麻婆豆腐”的步骤时,作者会用一些非常形象的比喻来形容火候的把握,比如“热油要烧到冒烟,下干辣椒要快得像闪电,不然就糊了”。这种带有情感和生活气息的语言,瞬间拉近了与读者的距离。我记得我曾经尝试过好几本菜谱,都是那种冷冰冰的指令式写作,做起来总觉得少了点“人情味”。但这本完全不会,它让你感觉做菜不仅仅是在完成任务,而是在进行一场充满乐趣的味觉冒险。特别是关于“香料的炒制”那一块,作者用了整整三页的篇幅来讲解“糊辣荔枝味”的调制,那股子麻辣回甜的劲儿,读着读着口水就不自觉地流了下来,仿佛真的闻到了那股子浓烈的香气。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有