具体描述

基本信息

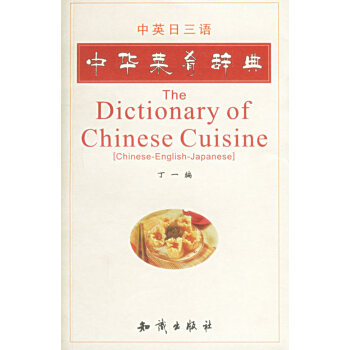

书名:中华菜肴辞典

定价:35.00元

作者:丁一

出版社:知识出版社

出版日期:2004-08-01

ISBN:9787501541539

字数:185000

页码:299

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.241kg

编辑推荐

内容提要

有数千年历史的中国菜肴,根据各在的口味不同,通常分为有代表性的八大菜系,即四川、山东、广东、江苏、浙江、湖南、福建、安徽。然而,这八大系统均源自各地的家常菜肴。虽各有其特点,但所用原料大致相同,不同之处是烹饪手法的别具一格。

中国菜肴有数千年的历史,数以万计的菜品因各地生活习惯不同而各种各样。本书让读者在享受美味的同时学语言,在语言词林里品美味。

世界各地华人餐馆的菜单同品不同名。编者选取2000种有代表性的菜肴,分别用中日英三中文字列出,便于检索、学习。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

坦白说,我购买这本书的初衷,其实是想找一些能拿得出手的“硬菜”来招待重要客人,需要一些能体现出烹饪功底和文化底蕴的菜式。原本以为这种厚重的辞典,内容会偏向学术理论,但在翻阅过程中,我发现它对于“宴席文化”的解读非常到位。它不是简单地罗列菜名,而是将菜品按照“冷盘开胃”、“主菜烘托”、“汤羹收尾”等不同宴席阶段进行了科学的归类。更绝的是,它对每一道经典宴席菜的“讲究”之处进行了深入剖析。比如,一道传统的狮子头,它会详细描述肉馅的肥瘦比例、搅拌的方向和时间,以及最后的“煨”和“浇汁”的精髓。我甚至发现,它还收录了一些已经逐渐失传的、只在特定地区流传的“老菜谱”,这些配方和做法的详尽程度,我曾在其他任何出版物中都未曾见过。这让我对这本书的编撰团队肃然起敬,这绝不是简单的资料拼凑,而是经过了长年累月的田野调查和专业考证的结果。它让我有信心端出足以镇场面的菜肴,同时也能在客人称赞时,有故事可讲,有文化可谈。

评分从设计美学和排版布局的角度来看,这本书的处理方式非常巧妙,成功地平衡了“信息密度”和“阅读舒适度”。通常辞典类的书籍,为了塞入尽可能多的内容,往往会采用极小的字号和密集的排版,让人一看就头疼,需要频繁地查阅索引。然而,这本书虽然内容包罗万象,但它的版式设计却异常大气。它采用了大量的留白,让重要的文字信息和图示能够“呼吸”。关键步骤的描述使用了加粗和不同字号的字体进行区分,使得重点一目了然。而且,它在关键的流程点会插入一些精致的手绘插图,这些插图不是那种呆板的流程图,而是带有艺术气息的线条画,既解释了动作,又提升了整本书的品味。我发现即便是老年人,拿着这本书阅读也不会感到吃力,因为字体适中,对比度良好。这种对细节的关注,体现了出版方对读者体验的尊重。这不仅仅是一本工具书,更像是一件可以常置于书房或客厅的艺术品,随时翻阅都能带来愉悦的心情。

评分让我印象最深刻的,是这本书在“地域风味差异”上的处理。我们都知道中国菜系博大精深,光是“酸辣”的表达方式,在川菜、湘菜和黔菜中就截然不同。这本书在这方面做得极其细致,它没有简单地将“川菜”或“粤菜”作为一个整体来介绍,而是深入到省份内部,甚至具体到“西南官话区”和“江淮官话区”的风味差异。它会用对比的形式,列出同一种食材在不同地区的“灵魂调味品”有何区别。例如,关于豆腐的烹饪,它对臭豆腐的制作工艺在长沙、南京、台湾等地的微妙差异进行了对比,甚至连发酵菌种的选用都有所提及。这种细致入微的区分,让读者能够真正理解“一方水土养一方味道”的含义。对于我这种对中国八大菜系有浓厚兴趣,但又苦于资料零散的“美食探险家”来说,这本书提供了一个系统、权威的框架。它让我不仅学会了“做菜”,更学会了“品鉴”和“理解”不同地域菜肴的内在逻辑。

评分我一直有个“老毛病”,就是买菜谱或烹饪工具书,最后都会束之高阁,因为它们要么步骤写得太跳跃,初学者完全跟不上,要么就是材料要求过于苛刻,很多都是地方特产,根本买不到。这本书彻底颠覆了我的这种刻板印象。它的编排逻辑简直是教科书级别的严谨。它没有一上来就展示那些华丽的宴席大菜,而是从最基础的“刀工”和“高汤”开始讲起,循序渐进,逻辑链条非常清晰。比如,在讲解“炒”这个技法时,它会细分出“急火快炒”、“润锅滑炒”等不同的操作手法,并配有专门的图解,连手腕的翻转角度都标注了出来。更让我惊喜的是,它对于食材的替代性处理给出了非常人性化的建议。比如,如果找不到特定的香料,它会给出几种可以相互调和的替代品组合,这对于生活在非一线城市的我来说,简直是雪中送炭。我周末试做了它里面介绍的一道家常小炒,按照它的要求准备和操作,结果完美复刻了小时候在老家吃到的那种地道的味道,那种满足感是金钱买不到的。这本书的实用性,远超出了一个“工具书”的范畴,它更像是一位耐心的烹饪导师,总能站在学习者的角度,替我们想好每一步可能遇到的困难。

评分这本书的装帧设计实在是太吸引人了,封面那种沉稳的墨绿色配上烫金的字体,一下子就给人一种“正经”又“经典”的感觉,拿到手里沉甸甸的,能感受到它满满的分量感。我原本是抱着试试看的心态买的,毕竟现在的“辞典”类书籍,很多都是徒有虚名,内容空泛,图文不符。但是翻开内页后,我的心彻底放下了。纸张的质感非常棒,是那种哑光的高级纸张,即使是印刷复杂的菜肴图片,色彩还原度也极高,油润的红烧肉看起来仿佛能闻到酱汁的甜香,清爽的凉拌菜也能感觉到那种入口的脆爽。而且,它不是那种单纯的菜谱堆砌,更像是一本烹饪文化的百科全书。每一道菜的介绍,都追溯了其历史渊源和地域特色,让人在学习如何制作的同时,也能对中华饮食文化有一个更深层次的理解。比如,光是关于“鱼”的做法,不同省份的技法、调味品的细微差异,就被阐述得淋漓尽致,这对我这个热衷于钻研细节的家庭厨师来说,简直是如获至宝。光是研究它对不同火候的描述,那种细致入微的笔触,就足以让人沉醉其中,感觉自己正在接受一位名师的私塾教导。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有