具体描述

产品特色

编辑推荐

内容简介

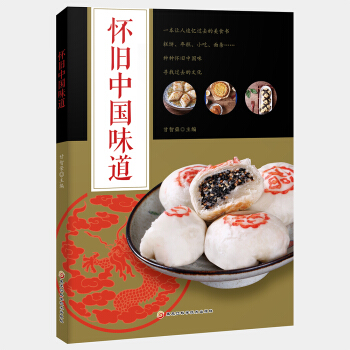

传统美食在当今社会越来越流行,越来越多的人开始追寻原始的味道。不论是爽滑可口的传统挂面,还是充满古早味的茶点,种种怀旧中国味,本书都收录其中。本书介绍了上百款中国传统挂面、小食、糕饼、酥饼的制作方法,以精美的实拍图片,详细的步骤教程,手把手教大家制作中国怀旧美食,让读者在家也能做出记忆中怀念的滋味。

作者简介

甘智荣师傅专业造诣深厚,从事烹饪工作多年,精通粤、川、鲁、湘、赣、闽等诸多菜系的烹调,擅长冷热菜制作、食品雕刻、面点工艺,特别是对新派菜品的研发独具天赋,能将当前盛行的刀工技法、调味工艺及烹饪技法完美组合。

被多家大型酒店聘任为策划师和技术顾问,担任多所大中专院校专业技术主任及烹饪讲师,

创办智荣厨艺网(

多年来,培养专业人才成果显著。

内页插图

目录

精彩书摘

传统蛋黄酥

食事:

蛋黄酥是常见的汉族特色小吃。就跟苏式月饼的做法有很多共通之处。因为其外形小巧金黄形式鸡蛋黄,所以也有金蛋酥之称。蛋黄酥起酥主要是靠猪油,具有层次丰富,口感酥松的优点,搭配清甜的乌豆沙和鲜香的蛋黄,咸甜可口,一口咬下去充满传统味道。

分量:20个

材料:

油皮:中筋面粉260克,糖粉30克,猪油110克,清水120克

油酥:低筋面粉170克,猪油80克

内陷:乌豆沙500克,咸蛋黄10个

做法:

1.油皮的材料都倒入容器内,充分混合匀制成油面。

2.取油酥的食材倒入容器,混合匀制成面团,分成等分油酥。

3.将油皮分成数个30克的剂子,油酥分成等分15克的剂子。

4.油皮压扁包入油酥,收口朝下的放置后擀成油酥皮。

5.由下而上的卷起,竖着摆放的擀成片,再次卷起,包上保鲜膜静置10分钟。

6.将乌豆沙切成等分的30克内陷后逐一揉圆,将乌豆沙中间压扁,嵌入蛋黄。

7.酥皮干薄,豆沙内陷包进油酥皮内,用虎口环住饼皮,边捏边旋转。

8.使饼皮包裹住内陷,捏紧收口,整型搓圆。

9.逐一放入烤盘,表面刷上蛋黄,装饰上黑芝麻。

10.烤盘放入预热好的烤箱内,上火180℃,下火200℃,烤12分钟即可。

用户评价

读到《怀旧中国味道》这个书名,我脑海中立刻联想到了许多温暖的画面。我不认为这本书仅仅是罗列一些古老的食谱,我更期待它能带领我走进一个充满故事的中国。想象一下,翻开书页,映入眼帘的是一张泛黄的老照片,上面是一个热闹的集市,摆满了各种各样的传统小吃,人们脸上洋溢着满足的笑容。书里或许会讲述这些食物的起源,它们是如何在历史的长河中演变,又是如何成为人们生活中不可或缺的一部分。我也设想,书中可能会描绘不同季节的饮食风俗,比如春节时家家户户团圆饭桌上的必备菜肴,端午节的粽子,中秋节的月饼,这些不仅仅是食物,更是承载着家庭情感和传统习俗的符号。我希望作者能够用生动细腻的笔触,将这些画面活灵活现地展现在读者面前,让我们感受到一种浓浓的人情味。也许还会提及一些古老的烹饪技巧,那些曾经是家庭主妇们必备的技能,如今却鲜为人知。这本书,对我来说,就像是一个通往过去时光的任意门,让我得以重温那些充满烟火气的岁月,感受中国传统文化的独特魅力。

评分这本书的书名就带着一种独特的吸引力,尤其是对于我这样对过去有着深深眷恋的人来说。“怀旧中国味道”,仅仅是这几个字,就能勾勒出一幅幅生动的画面:老街巷里飘散的饭菜香,祖母手中摇曳的蒲扇,儿时伙伴们追逐嬉闹的笑声,还有那些早已被时光稀释却依旧鲜活的记忆。我期待着这本书能带领我重温那些简单而美好的日子,那些在现代都市的喧嚣中日渐模糊的纯粹。我猜想,书中或许会描绘不同地域的特色小吃,不仅仅是它们的制作方法,更重要的是它们背后承载的故事,那些与家庭、与节庆、与乡愁紧密相连的故事。也许还会提及一些消失的传统手艺,那些曾经是生活重要组成部分的技艺,如今只存在于博物馆的展柜里,或者零星的记录中。我希望能从中感受到一种温暖的情感,一种对传统文化的尊重和传承,一种对过往时光的温柔回溯。这本书,就像是一坛陈年的老酒,越品越有味道,越读越能触动心底最柔软的地方。我希望它能唤醒我沉睡的味蕾,更能触动我尘封的记忆,让我在这个快节奏的时代里,找到片刻的宁静与慰藉。

评分《怀旧中国味道》这个书名,一下子就击中了我的心。我一直相信,食物不仅仅是满足口腹之欲,它更是承载着文化、历史和情感的载体。我期待这本书能够深入挖掘那些被时间冲刷得有些模糊的“中国味道”,不仅仅是那些耳熟能详的名菜,更可能是那些藏匿在街头巷尾、寻常百姓家中的独特风味。我设想,书中或许会描绘一个充满烟火气的乡村早晨,一位老奶奶用柴火烹饪着家常早餐,空气中弥漫着诱人的香气。又或者,它会讲述一个关于传统节庆美食的故事,比如春节的饺子,端午的粽子,这些食物背后蕴含的团圆、祈福的美好愿望。我希望作者能够用真挚的笔触,描绘出这些食物的制作过程,以及它们与人们生活息息相关的点滴故事。不仅仅是食材的搭配,更是那种传承下来的烹饪智慧和生活态度。这本书,对我而言,不仅仅是一本关于美食的书,更像是一次与历史对话,一次对民族文化根源的追寻。我期待它能唤醒我内心深处对家乡、对过往的美好回忆,让我在这个现代化的社会里,依然能感受到那份来自土地的淳朴与温暖。

评分拿到《怀旧中国味道》这本书,我立刻被它复古的封面设计所吸引。仿佛一下子穿越回了某个年代,空气中弥漫着淡淡的墨香和烟火气。我脑海中浮现出的,并非是简单的美食菜谱,而更像是一部关于中国传统生活方式的细腻描摹。我设想,书中或许会深入探讨不同地域的饮食文化,从南到北,从东到西,去挖掘那些隐藏在美食背后的历史渊源和人文风情。比如,江南水乡的精致点心,北方大地的粗犷面食,西南地区的辛辣盛宴,亦或是沿海地区的鲜美海鲜,每一道菜都可能讲述着一方水土的智慧与情感。我更期待的是,作者能够捕捉到那些在快节奏生活中逐渐式微的“味道”——那些手工制作的痕迹,那些代代相传的秘方,那些充满人情味的烹饪过程。它或许会描写一位老奶奶在冬日里慢火炖煮的一锅热汤,又或者是一位老匠人坚持手工制作传统糕点的执着。这些细微之处,往往最能触动人心,最能唤醒我们心中对“家”和“温暖”的感知。这本书,我相信不仅仅是一场味蕾的旅行,更是一次心灵的回归,一次对民族根源的深情回望。

评分“怀旧中国味道”,光是听名字就让人心生向往。我猜想,这本书并非简单地介绍菜谱,而更像是一次穿越时光的美食之旅。我期待它能带领我走进那些古老而充满魅力的中国城镇,去品尝那些曾经辉煌如今却日渐稀少的传统美食。想象一下,在某个阳光明媚的午后,翻开书页,仿佛置身于一个热闹非凡的传统集市,空气中弥漫着各种诱人的香气。书中或许会详细描绘某个地方特有的糕点,那种手工制作的精致,那种世代相传的独特配方,都可能蕴藏着一段动人的故事。又或者,它会讲述那些关于农家菜的记忆,用最简单的食材,烹饪出最淳朴的味道,体现的是一种与自然和谐相处的生活哲学。我希望作者能够用细腻的笔触,捕捉到这些食物背后的情感,它们是如何在人们的生活中扮演重要角色,如何承载着家人的爱与温暖,如何成为连接过去与现在的纽带。这本书,对我而言,就像是一张通往中国传统生活方式的地图,让我得以重新发现那些被遗忘的美好,感受到一种源远流长的文化底蕴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有