具体描述

内容简介

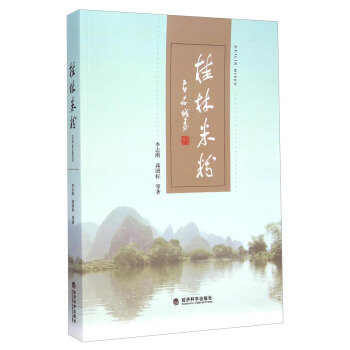

《桂林米粉》把握了桂林米粉演变的时空线索及历史、地域、文化基因,第1次全面、系统、科学地对桂林米粉的历史渊源、文化沉淀、工艺技术、产业发展、建设标准、品牌战略进行了挖掘整理和研究。《桂林米粉》古今结合、图文并茂,理论和实践相融合,是桂林米粉历史研究的重要成果,是桂林米粉文化传播的有力推手,是桂林米粉产业发展的实践指南。目录

绪论第一篇 历史文化篇——世界上最古老的米质快餐

第一章 米粉的时空溯源

第二章 “桂林米粉”的口碑与文献

第三章 “桂林米粉”的地域文化基因

第四章 “桂林米粉”的文化遗存

第五章 “桂林米粉”的文化权力

第二篇 技艺篇——最健康的原生态美食

第六章 原料粉生产工艺与技术

第七章 桂林米粉卤水制作工艺与技术

第八章 卤菜制作工艺与技术

第九章 汤水制作工艺与技术

第十章 桂林米粉的制作工艺与技术

第三篇 产业篇——最具发展潜力的美食产业

第十一章 桂林米粉经营概况

第十二章 桂林米粉的消费者行为分析

第十三章 桂林米粉的产业链

第十四章 桂林米粉的经营模式与创新

第十五章 桂林米粉的品牌战略

第十六章 桂林米粉与桂林旅游业的融合发展

第十七章 桂林米粉产业政策

第四篇 名店篇——历史文化的传承与创新

第十八章 桂林米粉店铺竞争力评价体系

第十九章 桂林米粉部分店铺竞争力分析

第二十章 桂林米粉店铺经营策略

参考文献

附录

后记

前言/序言

用户评价

第一眼看到《桂林米粉》这个书名,就勾起了我满满的回忆。仿佛瞬间穿越回那个曾经让我魂牵梦萦的南方小城,空气中弥漫着淡淡的米香,街头巷尾的老字号店铺,那碗热气腾腾、鲜香四溢的米粉,至今仍是味蕾深处难以忘怀的滋味。我一直觉得,食物不仅仅是果腹之物,更承载着地域的风土人情、历史的沉淀和无数人的故事。《桂林米粉》这个书名,让我对这本书充满了期待,我渴望它能带我走进那个充满烟火气的世界,去感受米粉背后蕴含的温度,去了解它的起源,它的演变,以及它如何成为一代代桂林人心中最温暖的慰藉。我猜想,书里或许会描绘出不同季节里,不同时辰,人们吃米粉的场景,或许会有关于那些传承百年的老店的讲述,那些历经风雨依然坚守初心的大厨们的故事。亦或是,书里会细致地解析米粉的制作工艺,从选米、磨浆到煮粉、配料,每一个环节都凝聚着匠心。总之,这个书名给我的感觉,就是一部关于温暖、关于传承、关于生活的热情赞歌,我迫不及待地想翻开它,让这股热气腾腾的香气,填满我的整个阅读空间。

评分《桂林米粉》这个书名,给我带来了一种强烈的联想,它让我想到那些关于“地方特色”的深度挖掘。在如今这个全球化、同质化的时代,一个地方的独特风味,往往是它最鲜活的生命力所在。桂林米粉,作为桂林最具代表性的美食名片,它的背后一定有着丰富的文化内涵和历史积淀。我很好奇,这本书会从哪些角度来解读这份“特色”?它是否会深入探究米粉的制作工艺,并将其与当地的地理环境、物产资源联系起来?又或者,它会关注那些经营米粉的商家,他们的经营之道,他们的家族传承,以及他们在市场竞争中所面临的挑战?更进一步,这本书是否会触及到米粉在桂林人心中的地位,它是否不仅仅是一种食物,更是一种情感的寄托,一种身份的象征?我希望这本书能够超越简单的美食介绍,而是能够引发读者对“地域文化”的思考,对“传统与创新”的思考,以及对“文化传承”的思考。

评分读到《桂林米粉》这个书名,我的脑海里立刻浮现出那些描绘市井生活、烟火气息的文艺作品。我总觉得,能够将一个普通到不能再普通的食物,提炼成一本书的书名,本身就蕴含着一种独特的审美和人文关怀。这不像那些宏大叙事或者跌宕起伏的情节,而是回归到最朴素、最真挚的生活本身。我猜想,这本书里不会有惊心动魄的冒险,也不会有爱恨情仇的纠葛,但它一定充满了生活的情趣和温暖的底色。或许,作者会用细腻的笔触,描绘出那些在桂林的大街小巷里,为了一碗米粉而忙碌的身影,他们的喜怒哀乐,他们的汗水与笑容。也许,书里会穿插着一些关于米粉的小故事,那些关于童年、关于家庭、关于友谊的片段,都与这碗热气腾腾的米粉紧密相连。我期待的是,在阅读的过程中,我能够感受到一种久违的宁静和治愈,仿佛置身于一个悠闲的午后,品味着生活的醇厚滋味,而不是被强行灌输一些道理。

评分拿到《桂林米粉》这本书,我最大的感受就是一种“接地气”的亲切感。在众多浮华喧嚣的书籍中,这样一个朴实无华的书名,反而显得格外有力量。它让我感觉,这本书不是高高在上的理论探讨,也不是遥不可及的奇幻故事,而是关于我们身边最真实、最鲜活的生活。我设想,书里大概率会讲述一些与桂林米粉相关的“人”的故事。可能是某位老奶奶,几十年如一日地在街角经营着一家小小的米粉店,她的米粉里,藏着岁月的味道和生活的智慧。也可能是某个年轻的创业者,在传承传统的基础上,为桂林米粉注入新的活力,让它焕发新的生机。也许,书里还会有一些关于食客的故事,他们因为一碗米粉而结缘,或者在品尝米粉的过程中,找回了遗失的童年回忆。总之,我期待的是,通过这些生动的故事,我能够感受到人与人之间的温情,感受到生活的热爱,以及感受到食物所带来的独特魅力。

评分我承认,一开始被《桂林米粉》吸引,很大程度上是出于一种纯粹的好奇心。米粉?一个如此寻常的食物,能写成一本书吗?而且,它仅仅是以“桂林米粉”命名。这是一种挑战,也是一种诱惑。我很好奇,作者究竟会从哪个角度去切入?仅仅是介绍一种食物的制作方法,那未免太单薄了。我更期待的是,在这碗米粉的背后,是否隐藏着更深层次的故事?比如,米粉的起源是否与某段历史事件有关?它是否在某个时期,扮演了重要的角色?或者,它如何随着时代的发展而变化,又如何适应不同人群的口味?我联想到,许多看似平凡的事物,一旦深入挖掘,往往会展现出令人惊叹的复杂性和丰富性。也许,这本书会像一层层剥洋葱一样,将桂林米粉的过去、现在和未来,以及它所承载的社会变迁、文化符号,一一呈现在读者面前。我甚至怀疑,作者是不是以桂林米粉为线索,来串联起一个时代的变迁,或者是一群人的命运?这种由简入繁的探索,让我充满了阅读的动力,想看看作者究竟有什么样的“绝活”。

评分还行………………

评分好好好

评分概括全面,是提供学习的一本好书

评分呵呵呵呵呵呵

评分还行………………

评分送货速度还可以,但是纸张印刷感觉一般,内容感觉也有些不实用。

评分送货速度还可以,但是纸张印刷感觉一般,内容感觉也有些不实用。

评分送货速度还可以,但是纸张印刷感觉一般,内容感觉也有些不实用。

评分概括全面,是提供学习的一本好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有